| Наверх | |

| Расследование и суд |

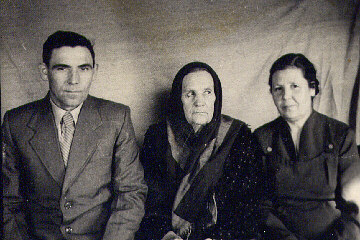

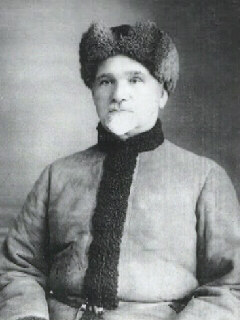

Итак, 7 августа 1945 года Иван Семенович Коваль, с женой Анной Сидоровной, дочерью Лидой и с друзьми Оренбургами (в полном составе), своим ходом, без сопровождения и конвоя, вернулись на Родину, в родное село Беленькую (Оренбурги - в Марьевку). Благополучно пройдя перед этим проверочно-фильтрационный лагерь в Гёрлице.

А здесь их уже с нетерпением дожидались местные власти и правоохранительные органы. По сигналу сельсовета, поданному 10 августа от имени жителей села, "возмущенных" самим фактом возвращения Коваля домой, 14 августа из Верхней Хортицы прибыл начальник районного отдела НКВД ст.лейтенант М.Ливенцев (по другим данным - Ливинцев) с ордером на обыск и арест И.С.Коваля (В ордере записано - "На проведение ареста и обыска". То есть, ареста - еще до обыска. Независимо от его результатов).

Основанием для выписки ордера были оформленные утром того же дня постановления об избрании меры пресечения и аресте, что, в принципе, было некоторым шагом вперед в вопросе демократизации нашего общества и его правоохранительной системы по сравнению с 1935 - 1937 годами.

Решено - сделано. В 18:00 ордер был предъявлен подозреваемому, и в его доме, в присутствии двух понятых(!), был проведен обыск, в результате которого был найден единственный "компроментирующий" документ - справка о состоянии здоровья И.С.Коваля (в протоколе обыска написано буквально следующее: "справка состояния болезни", "Больше ничево не обнаружено". (Грамотеи!)

Странно, что не указано ни где, ни кем выдана эта справка. А это весьма любопытно, так как записано, что датирована она 28.11.1943 г. (То есть, когда Иван Семенович был уже в Германии либо, что более вероятно, находился на пути к ней). Ничего не сказано и о характере "болезни". А сама справка к протоколу не приложена. Очевидная оплошность следователя, явно не сталкивавшегося с такой ситуацией ранее. Ну, да баба с воза...

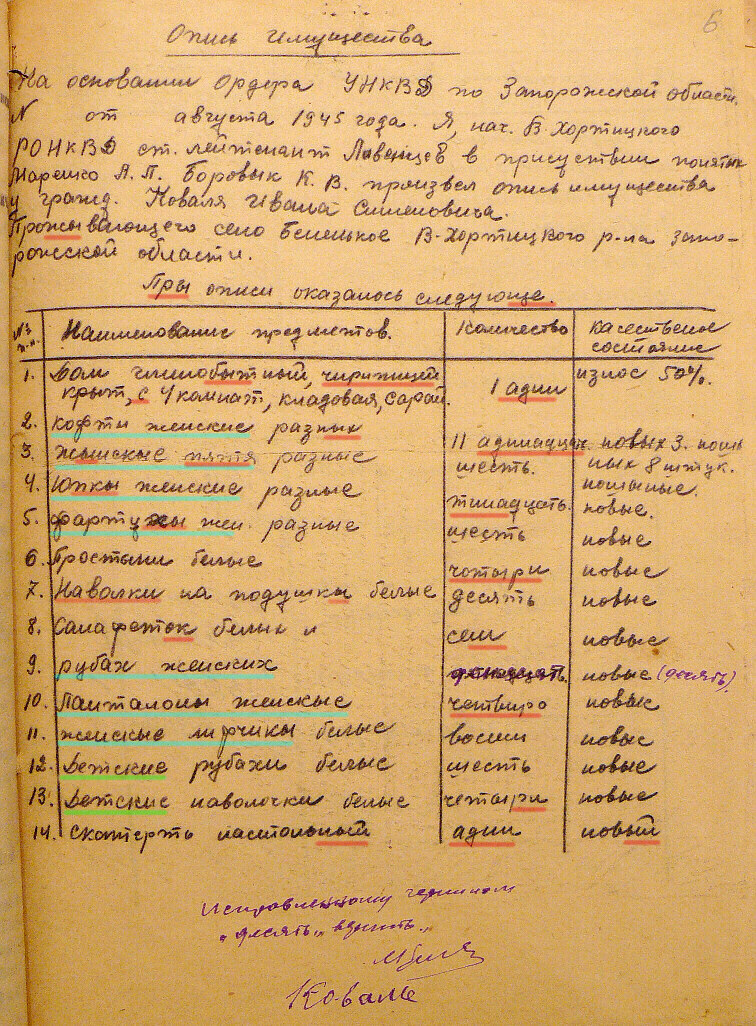

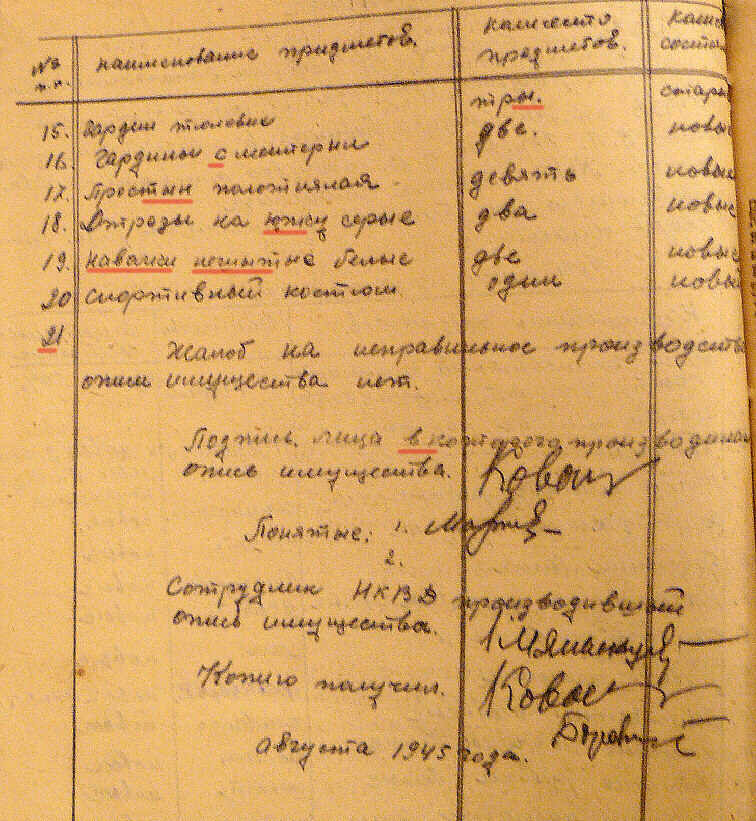

Зато тут же была составлена опись имущества "гражданина Коваля Ивана Семеновича" (со ссылкой на ордер, хотя в нем об этом не сказано ни слова, ни номера, ни даты; очевидно их хотели вписать в нужное для следствия время и в нужном виде, да так и зыли сделать это; возможно, была какая-то инструкция, устанавливающая такой порядок действий по ходу обыска).

Если бы не вся трагичность ситуации, данная опись могла бы твердо рассчитывать на первое место в любом юмористическом конкурсе. И даже претендовать на Оскар в номинации лучшей комедии. Ведь почти все перечисленное в ней "имущество", за редким исключением, - женское белье и женская (а то и детская) одежда:

Каким-то чудом в эту опись не попала швейная машинка "Зингер". В момент обыска она была спрятана в сарае, а там обыск не проводился. Старлея Ливенцева живность не интересовала, а пачкаться в "конюшне" (как называли свои сараи жители юга Украины) он не захотел.

Все это имущество (кроме дома и сарая) было тут же изъято и передано на хранение соседке, под сохранную расписку. (А после приговора было изъято государством в порядке "конфискации лично принадлежащего имущества". Только вот кому оно принадлежало в действительности?)

Почему-то в опись не включена одежда членов семьи Коваля, в которую они были одеты в момент обыска. Явная халатность!

Представленный документ очень наглядно характеризует всю сталинскую эпоху и ее "лучших" людей, уполномоченных на то, чтобы решать судьбы миллионов других.

Коваль был арестован, и на ночь помещен под замок в погреб. А на следующее утро отправлен в Верхнюю Хортицу. Причем, арестованного гнали пешком 30 километров, а конвоиры ехали на телеге рядом.

Грустная ирония судьбы проявилась в том, что спустя 30 лет после этого один из внуков арестованного женился на дочери конвоира, и их семьи породнились. Только арестант уже через 8 неполных лет после своего ареста умер, а бывший конвоир Николай Бирюков (теперь - просто дядя Коля) - жив и сейчас, 65 лет спустя! Дай ему бог здоровья! (Ведь он родной дед двоюродной племянницы автора - Ирины!)

Со следующего дня, 15 августа 1945 года, начались нескончаемые допросы. Допрашивал все тот же ст.л-т Ливенцев, подключался к допросу прокурор района В.Польский.

По самим формулировкам вопросов и записям ответов на них, зафиксированных в протоколах допросов, в ряде случаев понятно, что ответы зачастую записаны с "подсказки" следователя, в его стилистике. Например, вопрос: "Кто был вместе с Вами в Германии из предателей и изменников Родины?" Ответ: "...никого не было, но я имел переписку с предателем [таким-то]". Может ли нормальный допрашиваемый так говорить о себе или своем знакомом? (Да даже и следователь!) Ярлыки мог уже навешивать только суд. (Кстати, упомянутая переписка велась с "предателем", который находился и работал в южной Италии. Несмотря на войну, почта работала, в том числе, и международная.)

Отдельной историей являются т.н. допросы свидетелей. Представляющие собой чудовищный винегрет некоторых подлинных фактов и грязной клеветы, по форме и содержанию соответствующей духу 30-х годов. Тут и "специальное" уклонение Коваля от эвакуации 1941 года(?!?), и "сознательное" сотрудничество с немцами, и давнишние(?!) "антисоветские настроения" подозреваемого, и даже его довоенный шпионаж в пользу Германии! Ну и ну!

Особенно "старались" трое (из семи) привлеченных следователем свидетелей. Оставим их фамилии за рамками этой повести. Бог им судья.

По своей манере и стилю допросы свидетелей не отличались от допросов "подозреваемого". ("Что Вам известно о предательской пособнической деятельности [такого-то] при немцах?" - "О предательской пособнической деятельности [такого-то] при немцах мне известны следующие факты:..."). Так выражал "свои" мысли и бывший бригадир, и безграмотный сторож-посыльный, и почти все остальные.

Еще одной "мелкой" деталью протоколов допросов свидетелей по "делу" Коваля является то, что они были составлены еще до возвращения Ивана Семеновича из Германии. И уж, во всяком случае, до его ареста. Человека еще нет, дело на него еще не заведено, а свидетели уже полным ходом дают показания! Даты таких протоколов: 09.07.45 - 2 шт. (дописаны 09.08.45, тоже еще до заведения "дела"), 09.08.45 - 2 шт., 10.08.45 - 4 шт.

Наверное, именно они и послужили основанием для возбуждения уголовного дела. Но откуда районному начальству было знать, что Коваль направляется домой? Ведь реальной связи руководства фильтрационного лагеря в Германии с тысячами местных органов власти в Советском Союзе тогда еще практически не было. Допрашивали на тот случай, если вдруг появится? Вполне возможно. Как запрашивали сведения и о других "преступниках". (К делу Коваля зачем-то приложены ответы сельсовета на запросы о нескольких других лицах, в т.ч., Иосифе Андреевиче Оренбурге).

А чего стоят постоянные обвинения (и свидетелей, и "юристов") Коваля в том, что он "выполнял задания оккупантов" (а как их можно было не выполнять? оккупанты же были силой, новой вооруженной властью!), сдавал сельхозпродукцию "немецкому командованию" (уж не в Берлин ли возил?), "имел тесную связь с рейхскомиссаром оккупированной Украины Кохом" (Вот это да! Разведчик Н.Кузнецов до него не добрался, а Коваль - имел тесную связь?), лично или, в лучшем случае, "совместно с немецкими оккупантами" "разорил и разграбил колхоз". И другие такого рода "перлы".

Иван Семенович попросил привлечь к следствию группу односельчан (восемь конкретных человек), которые могли бы дать более объективную картину его деятельности в период оккупации. Но следователь не пригласил ни одного из них. (Или, получив не устраивающие его свидетельства, просто не приложил эти показания к материалам дела. Выбросил их в урну, да и все.)

22 августа подозреваемому было предъявлено обвинение.

24 августа был проведен очередной допрос Коваля, уже в качестве обвиняемого, (проводили те же Ливенцев и Польский). Коваль признавал наличие фактов по большинству предъявленных ему обвинений, но виновным себя в этом не признал, так как он подчинялся требованиям немецких властей.

В "мучительных поисках правды" с 6 октября начались очные ставки обвиняемого и свидетелей. Их проводил оперуполномоченный ББ (по Борьбе с Бандитизмом) Стефанович. (Причем тут ББ?) Присутствовали при них и уже упоминавшиеся ранее Польский и Ливенцев (по очереди). Показательно, что на эти очные ставки приглашались именно те три свидетеля, которые вылили на И.С.Коваля наибольшее количество грязи и клеветы.

Некоторые, наиболее очевидные, показания свидетелей и обвиняемого в ходе очных ставок совпадали, но самые нелепые обвинения Коваль категорически отрицал. А вину за все перекладывал на немецкие оккупационные власти, распоряжения которых были обязательными для всех.

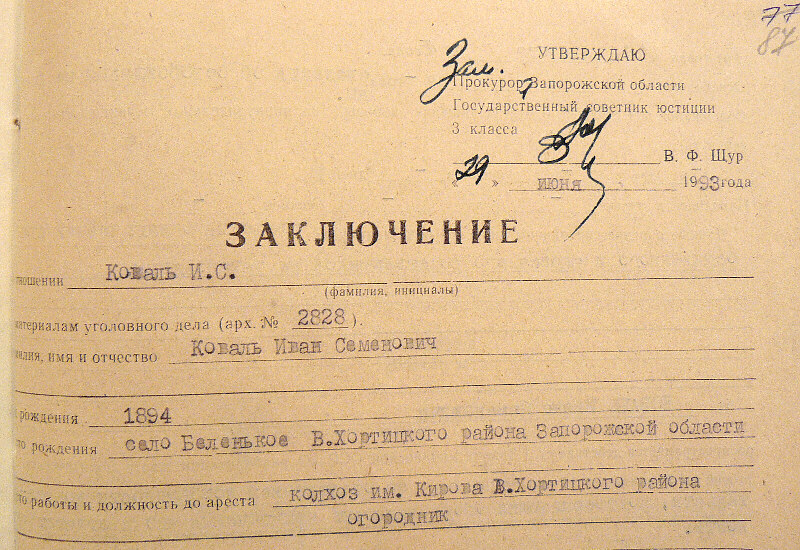

8 октября было составлено несколько завершающих (на стадии следствия) документов, главным среди которых было обвинительное заключение (утверждено 11.10.43 начальником УНКВД Запорожской области п-ком Роговцевым). И все материалы следствия были переданы в суд Военного трибунала (ВТ).

Имевшиеся у автора ранее данные о выездном заседании суда Военного трибунала оказались неправильными. Как и сведения о том, что в одном заседании одновременно рассматривались "деяния" Коваля, обоих Оренбургов и других лиц. (Путаница произошла из-за похожего процесса в одном из соседних сел, где заседание трибунала действительно было выездным).

Наоборот, заседание Военного трибунала по делу Коваля И.С. № 1719 было закрытым, и на него были вызваны только три свидетеля (все те же три очернителя). И никаких родственников.

Поэтому все последующие подробности излагаются на основе официальных документов, и частично - по рассказам этих самых свидетелей.

Такой (раздельный и закрытый) характер следствия [по нескольким делам] и заседаний суда был нужен обвиняющей стороне для того, чтобы одни и те же действия ("преступления") и обвинения по ним можно было поочередно предъявить разным обвиняемым (что, вне всякого сомнения, и делалось; иначе суд был бы показательным, как в приводимом далее примере).

Первое (подготовительное) заседание Военного трибунала войск НКВД Запорожской области состоялось 25 октября. Председательствовал майор юстиции Дьяченко. Члены суда Петропавловский и Караблина, секретарь Васильева. Именно оно приняло решение о закрытом характере судебного заседания, причем, без участия обвинения и защиты. (А зачем? И так же все понятно!) Это "заседание" было, конечно, чистой формальностью, призванной лишь "узаконить" беззаконие.

29 октября 1945 года состоялось основное заседание ВТ по делу И.С.Коваля. Председательствовал тот же м-р юстиции Дьяченко, членами суда были к-н Поляков и ст.с-т Веденский, секретать Марьяновская. Неожиданно откуда-то появился и адвокат Юницкий. (А как же насчет "без"?) Свидетели - все те же трое.

Нет никакого смысла пересказывать все выдержанное во всех формальностях содержание заседания. Высказались все, кому положено. И говорили то, что кому положено. Суд обвинял, подсудимый факты подтверждал, но свою вину при этом не признавал.

Но некоторые детали, все же, заслуживают внимания.

Так, подсудимый, воспользовавшись формально провозглашенным председателем суда его правом на ходатайство, вдруг выступил с просьбой (ходатайством), чтобы в суд в качестве свидетелей были вызвана Хижняк Агафья Ивановна, сыну которой (десантнику-парашютисту) [и бывшему председателю колхоза и директору МТС Хижняку Корнею Евсеевичу!] Иван Семенович дал справку, позволившую ему скрыться от немцев, а также Николай Тюпа и Сергей Павлович Рожко (или Вожко), с которыми он проводил беседы, вселяя в них уверенность в возврате Красной Армии и советской власти.

Никто из этих людей не входил в число тех восьми, которых Коваль раньше просил дополнительно включить в число свидетелей (и которых "высокий суд" отвел "за ненадобностью").

То есть, людей, которые могли бы сказать об И.С.Ковале много позитивного, в селе было достаточно много.

Адвокат поддержал ходатайство, но председатель "определил", что этот вопрос будет решен "в ходе судебного следствия". И повел заседание дальше.

В ходе дачи показаний Коваль рассказал, что в течение двух лет он не отправлял немцам хлеба, а раздавал его колхозникам. Так же он поступал и с другими продуктами, и с шерстью овец. Старался делать все в защиту народа. Влиял на бургомистра, чтобы не арестовывали и не расстреливали коммунистов и советский актив. Получаемые из управы повестки на отправку молодежи в Германию подписывал, около 30 штук из двухсот, но они не имели угрожающего характера [одна из них была показана еще в главе 4]. Скрывал у себя от отправки в Германию Мануковых. Однажды завернул с полдороги в Хортицу группу в 30 человек, которые в итоге в Германию так и не поехали. На собраниях в поддержку оккупационных властей иногда выступал, но просто был вынужден это делать по своей должности. При этом действовал по приказам и инструкциям немцев. Раздел колхоза на 10-хатки проводил только на бумаге, по немецкой инструкции, но община об этом разделе почти что и не знала. [Настолько формально была проведена эта работа]. Не были поделены даже овцы. В облаве на парашютистов участия не принимал [и даже наоборот, см.выше и далее]. Выдал двадцать документов лицам [советским десантникам и подпольщикам], проходившим через село. Совсем ничего не делать для немцев колхоз не мог, так как тогда немцы могли бы расстрелять уже его самого.

Свидетели в ходе суда заметно смягчили свои прежние показания (возможно, получили соответствующие напутствия односельчан). Почти не вспоминая свои предыдущие слова (кроме 3-го свидетеля), они говорили и такое:

-

1-й. "Какое участие принимал Коваль в отправке молодежи в Германию, мне не известно". "Принимал ли участие в облаве на парашютистов, мне не известно". "Хлеба немцам не отдавали". "Скот был угнан по распоряжению коменданта [немецкого]". "Я слышал, что Коваль оказывал помощь бывшему председателю колхоза Хижняку".

-

2-й. "Коваль раздавал продукты колхозникам". "В плавнях спустилось 20 парашютистов, к которым Коваль посылал кухарку с продуктами питания" [!] "Коваль имел связи с парашютистом Хижняком". "Коваль принимал участие в раскулачивании". "Коваль хорошо относился к колхозникам. Коров у жителей села не изымал". "...говорил, чтобы я скрывался, когда немцы хотели выслать меня". "В конторе общины был разговор Коваля с Тюпой, что советская власть возвратится, что падать духом не нужно". "Коваль оказывал мне помощь, почти весь период оккупации лечил[?] мою дочь".

-

3-й. (Самый злобный). "В 1943 году мы требовали засеять больше посевной площади, а Коваль говорил "Начерта нам сеять!"". "Коваль помогал мне продуктами". "Защищал ли меня Коваль от ареста, еще не известно". "Снабжал колхозников топливом". "В полиции моего сына не наказали" [А, наверное, было за что, раз вызывали]. "Продукты Коваль выдавал колхозникам".

После этого сам подсудимый напомнил о своем ходатайстве о вызове других свидетелей, на что адвокат(!?!) ответил: "Считаю, что нет никакой необходимости, так как свидетели, проходящие по делу, показывают одновременно и положительные стороны подсудимого" [Как бы вместо тюряги подсудимого не пришлось к награде представлять!]

После этого председатель, конечно, отказал в вызове дополнительных свидетелей "ввиду ясности дела". [Так оно было ясным и до ареста. Только каждой стороне по-своему].

Дополнять ход судебного следствия и подсудимый, и его "адвокат", по сути, отказались. Подсудимый не знал, как, а адвокат изрек только "Судебное следствие ничем дополнить не могу".

Председатель объявил судебное следствие оконченным. И еще раз предоставил слово адвокату.

- Прошу учесть первую судимость подзащитного, - сказал тот, - его содействие колхозникам, красноармейцам и парашютистам, и смягчить меру его наказания.

В последнем слове подсудимого сам Коваль сказал:

- В период раскулачивания я принимал в нем участие, в период оккупации я старался защищать советских людей. Мне бы нужно было бороться против немцев открыто, но я не смог. Прошу смягчить мне меру наказания.

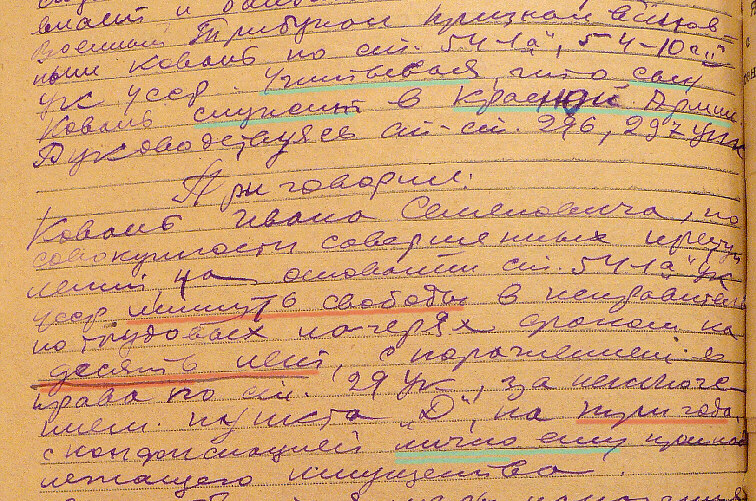

После непродолжительного совещания председатель объявил приговор:

Стандартная для тех времен "сталинская десятка". Несмотря ни на какие показания, свидетельства и смягчающие обстоятельства.

На этом заседание суда было объявлено закрытым.

Принадлежащие "лично" И.С.Ковалю женские панталоны, лифчики и прочее были оперативно реализованы, а вырученные за них деньги в сумме 1651руб. 50 коп. внесены на соответствующий госбюджетный счет.

Наверное, в эту сумму вошла и часть(?) стоимости дома. Но, быстрее, - стоимость его всего, раз он был включен в опись личного имущества Коваля. Потому что в своем довоенном доме Ковали потом уже никогда больше не жили. А существует он и поныне (в слегка перестроенном виде, см. фото в главе 4).

1 ноября 1945 года Иван Семенович, с помощью адвоката, подал (в последний момент) кассационную жалобу в вышестоящий орган Военного трибунала (Украинского округа). Суть жалобы - заседанием ВТ не учтены никакие смягчающие его вину обстоятельства и то, что практически все его действия были совершены по принуждению немцев.

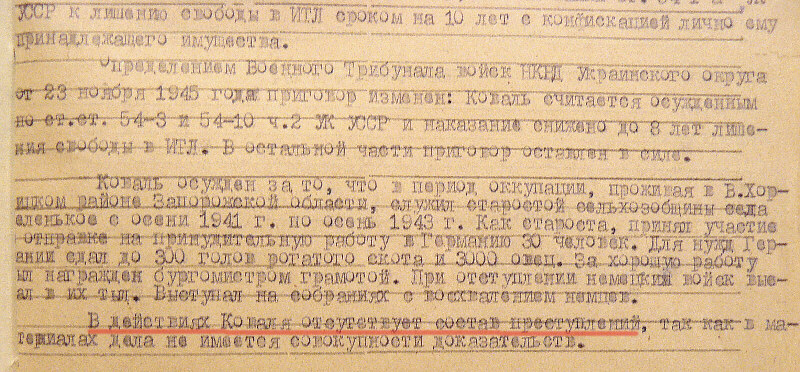

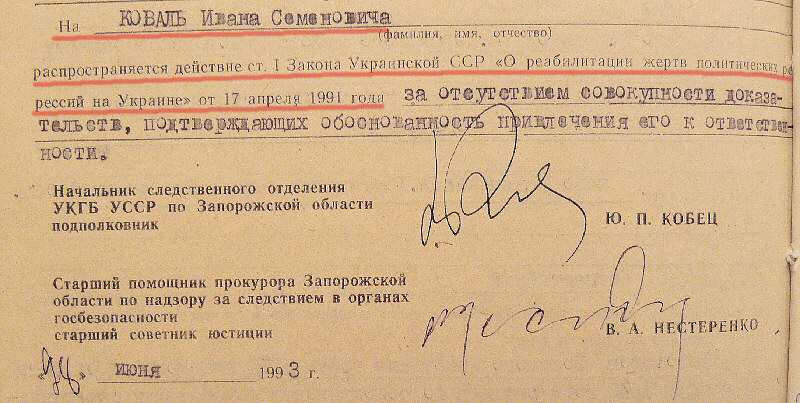

23 ноября 1945 года майоры юстиции ВТ Украинского округа Ломонос и Котлярова, на основе заключения п/п-ка юстиции Боер, вынесли свое определение. В предельно сокращенном виде его суть и содержание состоит в следующем:

...преступление Коваля выразилось в способствовании оккупантам... эти действия не имеют характера измены Родине, поэтому квалифицированы неправильно ...приговор изменить, считать его осужденным к лишению свободы в ИТЛ сроком на восемь лет. В остальной части приговор оставить в силе.

Это было уже окончательное решение по делу.

Для отбывания наказания И.С.Коваль был направлен из Запорожской тюрьмы № 1 в исправительно-трудовой лагерь ИТЛ-63. (Устные данные о том, что этот лагерь находился в Кривом Рогу, требуют проверки и уточнения).

Посещать его там категорически запрещалось. То ли из политических соображений, то ли из-за исключительно вредных условий труда во всей округе (о чем тогда все равно не говорили).

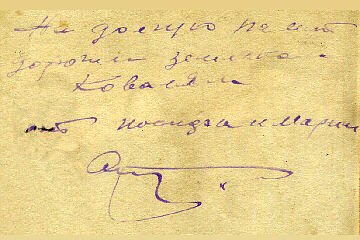

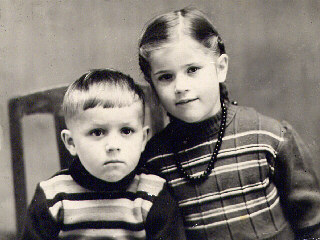

Анна Сидоровна и Лида писали Ивану Семеновичу письма. Оправляли и фотографии, но не известно, давали ли их Ивану Семеновичу хотя бы на просмотр. (Несколько таких фотографий с надписью "дорогому папе" сохранилось до сегодняшнего дня. Возможно, они таки побывали в его руках, и он их видел).

Работал Иван, по просачивавшимся сведениям, на каком-то карьере (которых там и сейчас хватает). Скорее всего, на добывавшем ураносодержащую руду Криворожском СевГОК'е (уже ближе к Желтым Водам, чем к центру города). Очевидно, свое здоровье он там подорвал капитально и уже окончательно.

Из тюрьмы он так и не вернулся.

Существует несколько версий его смерти. Помимо двух, уже изложенных ранее (радость по поводу смерти Сталина или радость "просто" в связи с выходом на свободу), третья версия гласит, что перед освобождением его просто убили другие заключенные. Но как раз это представляется наименее вероятным, потому что почти 60-летний человек, который смог адаптироваться к тюремным условиям и каторжным условиям труда и выдерживал их более семи лет, скорее всего, должен был пользоваться авторитетом и уважением своих сокамерников. Тем более, что по стилю поведения он всегда был абсолютно бесконфликтным человеком.

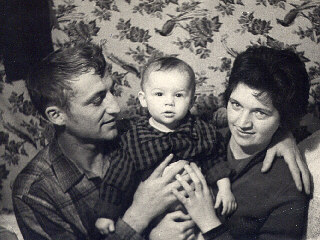

Главной семейной радостью Ковалей после Победы стало благополучное, хотя и временное, возвращение домой живым и невредимым бывшего моряка Черноморского флота Ивана (сына Ивана Семеновича). Правда, с гражданской женой и ребенком на руках. К тому же, он тут же был отправлен "дослуживать" пять лет в горах и лесах Западной Украины. За вынужденное пленение и работу "на врага" в Германии (как будто, находясь в плену, этого можно было избежать). Подробнее, и с разными версиями событий, это уже изложено ранее, в Главе 4

После демобилизации он сразу записался на курсы трактористов (а позже стал и комбайнером). И всю жизнь ударно проработал в родном колхозе.