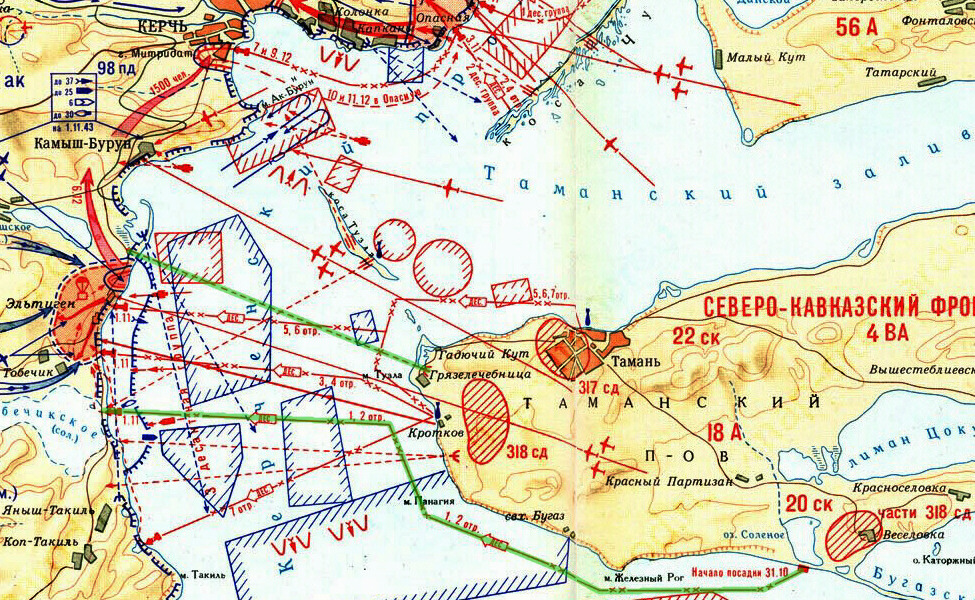

Сразу вслед за ним сюда устремились главные силы 11-го Гвардейского стрелкового корпуса и всей 56-й армии. Благодаря этому плацдарм был существенно расширен, примерно до селения БаксЫ (с.Глазовка). Но далее дело застопорилось. План освобождения Керчи к годовщине Октябрьской революции оказался под угрозой и вскоре провалился.

В результате последующих упорных боев в течение недели, 56 армия смогла вытеснить немцев до восточных окраин самой Керчи и Булганака (Бондаренково). Но далее советским войскам не удавалась продвинуться, образно говоря, ни на метр, в течение 5 (пяти!) месяцев, вплоть до 11 апреля 1944 года.

Проходя с боями в первую неделю наступления через Аджимушкай и его каменоломни, бойцы 369-го батальона узнали о страшных подробностях неимоверно трудной их обороны войсками Красной Армией на первом этапе войны.

Это тема требует отдельного исследования и описания. К счастью, другие люди это уже давно сделали. Можно только еще раз отметить, что из 13000 защитников каменоломен после их 170-дневной осады немцами в живых осталось только 48 человек. (Это будет похлеще Бреста, а по уровню героизма сопоставимо с обороной Севастополя). После войны Коваль, в кругу семьи, вновь и вновь возвращался к рассказам о невероятных подвигах защитников Аджимушкая.

Пока же обе стороны, оказавшиеся на линии длительного противостояния, многократно пытались перехватить инициативу, постоянно атакуя и контратакуя друг друга. Но самоотверженные броски от одной линии окопов до другой только изнуряли обе стороны и выкашивали их личный состав.

Во время одной из таких атак, группа бойцов батальона, в котором воевал Иван, добежала до самой линии немецких окопов и на всем ходу заскочила в первый же из них, пытаясь поразить немцев за счет эффекта внезапности. Но оказалось, что таких смельчаков к концу атаки в живых осталось всего двое или трое, а немцев в окопе было - не пересчитать. Фашисты мгновенно скрутили Ивана и его напарника, не дав даже вспомнить о возможности пустить в себя пулю в лоб, на что всех матросов, наравне с коммунистами, постоянно нацеливали армейские комиссары (замполиты). Ведь было известно, что моряков немцы в плен не берут, а сразу расстреливают.

Произошло это в последних числах ноября 1943 года.

Ивана почему-то сразу не расстреляли. Вывели в тылы передовых позиций немцев, передали на руки конвоирам, а те доставили его на сборный пункт, размещавшийся то ли в Войково, то ли в Багерово. (Возможно, хотели сначала допросить).

Там плененных красноармейцев оказалось значительно больше, чем Иван ожидал увидеть. Правда, почти все они были воинами его стрелковой дивизии, а черных матросских бушлатов там были считанные единицы.

Было холодно и голодно. А приходилось либо стоять на ветру, либо сидеть на голой земле.

В этой группе только что взятых в плен наших воинов нашелся один взрослый мужчина, стрелок-пехотинец, возрастом около 50 лет, который, увидев несчастного и совсем раскисшего от непогоды и досады Ивана, предложил ему поменяться с ним формой. И чуть ли не силой заставил его сделать это. Свою, армейскую, отдал Ивану, а его тельняшку, черные брюки, бушлат и ботинки одел на себя.

- Я уже свое пожил, у меня взрослые дети, - сказал он, - как раз такие, как ты. А вам, молодым, надо выжить, создать свои семьи и родить своих детей! - так он, наконец, пояснил свои непонятные на первый взгляд действия.

Вскоре Ивана и других бойцов в солдатской одежде погнали колонной к железнодорожному товарняку, а его спасителя, в матросской форме, в другой, черной колонне, - к ближайшему оврагу...

* * * * * * *

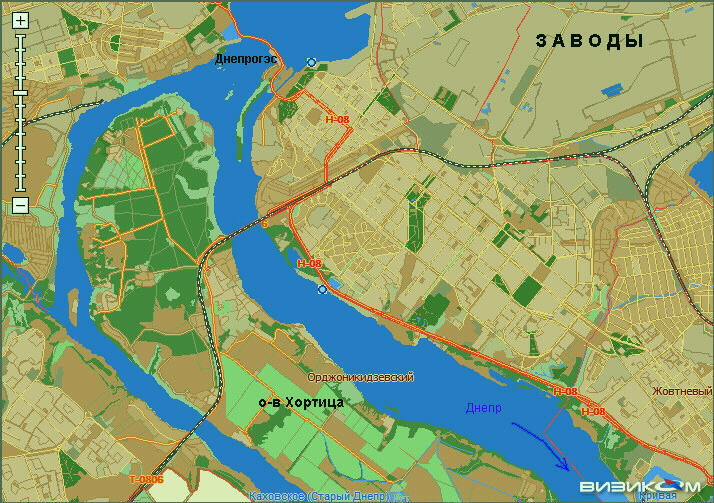

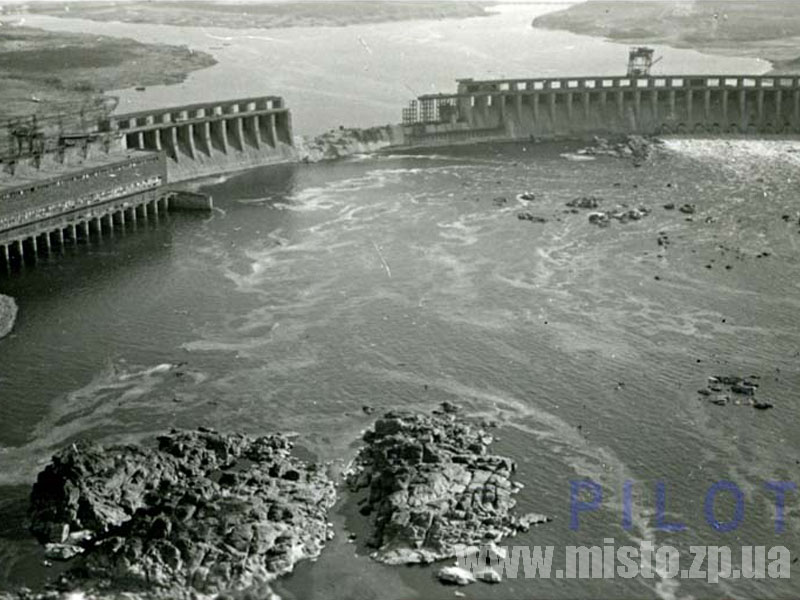

Товарный вагон шел совсем недолго. Почти все сухопутные, а, тем более, железнодорожные пути, ведущие с Крыма на запад, были уже отрезаны войсками Красной Армии, вплотную подошедшую к тому времени к Днепру на всем его протяжении. А совсем незначительные (в количественном отношении) пути сообщения на правом берегу Днепра, которые пока еще оставались доступными для немцев, находились под непосредственной угрозой захвата Красной Армией в ближайшей перспективе.

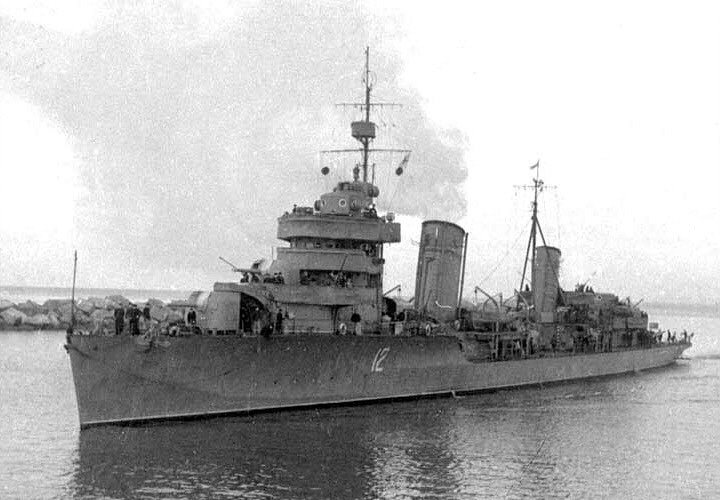

Поэтому немцы перевезли пленных на поезде только в Феодосию (чтобы не гнать вместе с ними почти 100 км еще и своих конвоиров), а затем перегнали их на пришвартованную в порту небольшую баржу, которую потом неспешным ходом отбуксировали в румынскую Констанцу. (К тому моменту Румыния была еще в числе самых надежных союзников Германии).

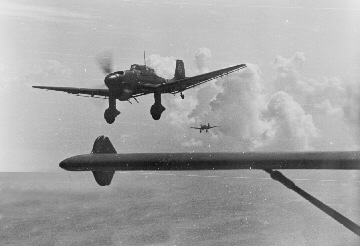

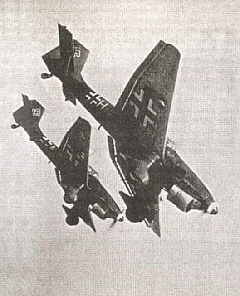

По ходу следования, в течение нескольких суток, баржа несколько раз становилась объектом внимания пилотов советских самолетов. Но тратить бомбу на такую "калошу" им, видимо, было жалко. К тому же, на барже стоял немецкий пулемет, для охраны самой баржи и буксира. Как показала жизнь, - просто на всякий случай. Стрелять из него немцам не пришлось, но на боевую позицию для стрельбы они несколько раз становились. Впрочем, разочарованные красные пилоты и так быстро удалялись. Возможно, некоторые из них видели, что на борту находятся советские военнопленные, и жалели их.

Подробности последующей пересылки Ивана со своими товарищами по несчастью в Германию не известны и никакой обоснованной реконструкции не поддаются. Тем не менее, они как раз там, в итоге, и оказались. И приступили к каким-то тяжелым неквалифицированным работам, как и все военнопленные. Начиная с января 1944 года.

* * * * * * *

И здесь нам необходимо совершить небольшой исторический экскурс в относительно недавнее довоенное прошлое, в большой индустриальный и научный центр Украины, город Харьков. Зачем, выяснится немного позже.

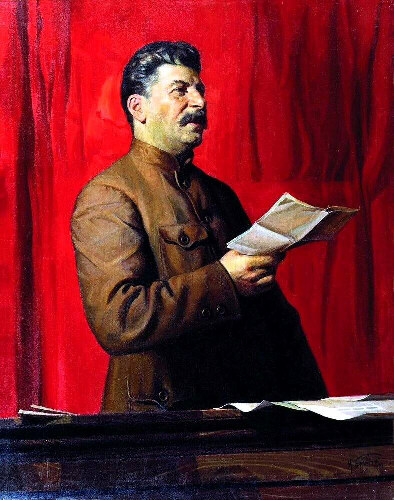

На одном из больших его заводов (турбинном или шарикоподшипниковом) в качестве освобожденного секретаря партийного бюро ВКП(б) работал некий Волков Дмитрий Абрамович. По занимаемой должности он был одновременно и членом Харьковскго обкома партии. Имел жену Марию, родом из-под Никополя и Марганца, и уже в браке с нею - двух дочек, Надю (1924 г.р.) и Нину (1926 г.р.).

Семья входила в ту социальную группу, о которой непосвященные говорили, используя пословицу "катаются, как сыр в масле". |

Когда пришли немцы, Наде было 17, а Нине - 15. А когда в следующем, 1942-м году, те начали агитировать молодежь за выезд на работу в Германию, Надя вызвалась пасти хозяйский скот и поселилась на дальнем полевом стане, скрывшись подальше от глаз немцев и "полицаев", а шестнадцатилетняя Нина, в числе первых добровольцев, покинула ставшую ей ненавистной еще пять лет назад страну. И почти три года с присущей ей энергией вкалывала на какой-то немецкой фабрике (кажется, шила форменную одежду для немецких солдат).

Работа была чистой, строго нормированной, немного шумной, но практически безвредной. Привыкшая к аккуратности и порядку во всем Нина справлялась с ней без каких-либо затруднений. Платили за работу тоже неплохо. В выходные отпускали гулять в город. Единственное, что ее не устраивало, это были барачные условия проживания. И она искала способ вырваться в нормальные, человеческие условия, в каких она жила в раннем детстве, и в каких проживали все окружающие ее теперь немцы (и военные, и гражданские).

Не без интереса поглядывала она и на прибывших недавно в город советских военнопленных, лагерь которых, долгое время пустовавший, находился бок о бок с женским трудовым лагерем, в котором вот уже третий год жила Нина. Были там и явно неплохие ребята, молодые и физически крепкие.

Но гораздо больший интерес Нины вызывали ее немецкие коллеги (естественно, - из числа мужчин) - мастера, наладчики оборудования, бухгалтеры, приемщики, работники дирекции, представители заказчиков. Попадались интересные мужчины и прямо в городе. Только вот беда - всем им запрещалось (по крайней мере, официально) вступать в какие-либо отношения с "остарбайтерами", славянами, выходцами из Украины. Особенно - в близкие отношения.

А Нине весной как раз уже "стукнуло" восемнадцать. И если раньше она сама себе запрещала слишком часто думать "об этом", то теперь уже решила дать природе волю. И как только представится случай, не упускать его.

В общем, так все и случилось. С кем и при каких обстоятельствах, история умалчивает. А вот когда, вычислить нетрудно, потому что в середине января следующего, 1945 года, у нее родился (и, видимо, не "от святого духа") мальчик, которого она назвала Славиком.

А попавший годом раньше как раз в этот город (по данным, требующим уточнения, - Гамбург) военнопленный Иван Коваль работал за колючей проволокой своего лагеря и под охраной вооруженных автоматчиков.

Но, будучи крайне дисциплинированным и организованным, он без всяких особых стараний постепенно зарекомендовал себя в качестве надежного и не агрессивного исполнителя, поэтому все чаще работал без особого контроля за собой: подметал территорию лагеря, начиная от КПП, занимался покраской сооружений лагеря, а немного позже - уже и заборов вокруг него, попутно бросая любопытные взгляды на проходивших иногда неподалеку немецких девушек.

Одну он заприметил особо, она проходила мимо лагеря военнопленных чаще, чем другие. И однажды он не выдержал и бросил в ее адрес выученную заранее фразу:

- Либе фройнляйн, ви хайст ду? (Милая девушка, как тебя зовут?)

- Ой, не чіплявся б хоча б ти, убоїще, - отрезала ему "немка", - мазюкайся ото своєю краскою, а потом піди, та помийся. А тоді вже будеш з людьми заговарівать! [Орфография и стиль здесь соответствуют реально применявшемуся говору].

- О, так ти землячка! - едва не подскочил от нечаянной радости Иван.

Нина Волкова (а это, как читатель уже догадался, была именно она) молча удалилась прочь...

* * * * * * *

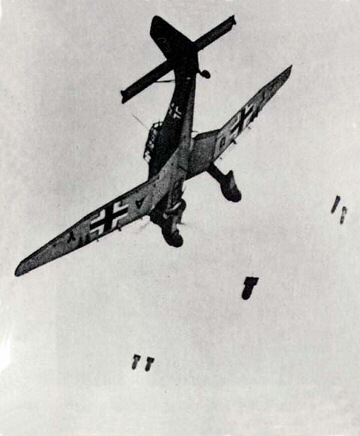

Настоящей напастью для горожан в это время стали все учащающиеся бомбардировки Германии самолетами авиации союзников антигитлеровской коалиции. В городе все чаще стали появляться убитые и раненые, причем, в первую очередь, среди гражданских лиц. Все чаще выли сирены, все чаще полыхали пожары.

Теперь мы все знаем, что такие меры предпринимались, в первую очередь, британскими воздушными силами в ответ на обстрелы гитлеровцами Лондона беспилотными реактивными снарядами Фау-2, по-немецки - V-2.

И тогда немецкие власти отобрали в лагере военнопленных (из числа самых лояльных) группу работников, направляемых для оказания помощи формированиям немецкой гражданской обороны (Zivilverteidigung), которые создавались там еще и в годы первой мировой войны. Они растаскивали горящие завалы, доставали из-под них пострадавших жителей (живых, раненых и убитых), участвовали в тушении пожаров (качали воду ручными насосами) и т.д.

Членов этой команды иногда, под ответственность начальника лагеря, стали отпускать в увольнения в город, группами по 3 человека. Фактически они перешли на положение вольнонаемных работников (подобно общеизвестным "остарбайтерам").

Теперь Иван видел Нину чаще, но это ему ничего не давало, потому что она все больше и больше замыкалась в себе. А она ему, между тем, нравилась все больше и больше.

Безрезультатные попытки Ивана продолжались до тех пор, пока он, наконец, не заметил ее округляющийся живот. Происшедшее, наконец, вслед за этим выяснение отношений свелось к тому, что Иван заявил, что его не остановит и такое препятствие, если только Нина согласится быть с ним.

Тут следует отметить, что немцы, категорически запрещавшие сексуальные контакты "остарбайтеров" из разных этнических групп (особенно, с самими немцами), вплоть до расстрела, довольно лояльно относились к тем из них, которые происходили в пределах одной нации, смотрели на это сквозь пальцы. Разрешение на них специально нигде не прописывалось, но из-за отсутствия соответствующего письменного запрета, по умолчанию, они считались допустимыми.

Еще одна практически никому не известная деталь. Девушек-наемниц, привлеченных к труду в Германии в других странах, в случаях наступления у них беременности, немцы, при наличии на то желания самих будущих мам, без особых проблем отпускали домой. Причем делали это не только под напором критических обстоятельств в самом конце войны, но и при вполне благополучном для них положении на фронтах в ее середине. То есть, это была их позиция, а не вынужденное военной силой (Красной Армии и союзников) решение. Все равно ведь никакого толку с них, как работниц, уже не было.

Поэтому Иван и Нина решили, в итоге, оформить брак, официальный или полуофициальный(?), на словах, чтобы уехать из Германии, причем, вместе. (Уж очень жарко здесь становилось!)

Но пока они вдвоем приходили к такому решению, поднимать вопрос о его практической реализации было уже поздно. Нина была на последнем этапе беременности, как говориться, на сносях.

И тут свою немаловажную роль сыграл биологический отец будущего ребенка Нины (какой он был национальности, догадывайтесь сами). Он устроил медицинскую помощь Нине при родах и сразу после них. Он же выступил с ходатайством перед начальником лагеря, в котором все еще числился Иван, о разрешении ему жениться и затем убраться восвояси.

Делал это он конечно, в первую очередь, для себя самого. Чтобы избавиться от Нины, которую он сделал беременной, отправив ее с глаз долой (своих, родственников, друзей и знакомых). Но что-то, видимо, и в его сердце екало, потому что на роды Нины и ее фиктивную свадьбу с Иваном он выделил какое-то немыслимое, с точки зрения наших людей, количество подарков и средств. (Об этом в семействе Ивана говорили и через много лет спустя, чуть ли не на каждом застолье, в пьяном его конце).

Вполне возможно, что он (немец) самым искренним образом любил ее, но из-за обстоятельств того времени не мог с ней остаться. Этого ведь не допускал и немецкий закон. Возможно, он был женат. Или предвидел свою неизбежную скорую погибель.

Так или иначе, какие-то бумаги для Ивана и Нины руководством лагеря были подготовлены. Причем, такие, что они впоследствии были приняты и советским военным комендантом, когда наши "молодожены" добровольно перешли из американской зоны оккупации в советскую.

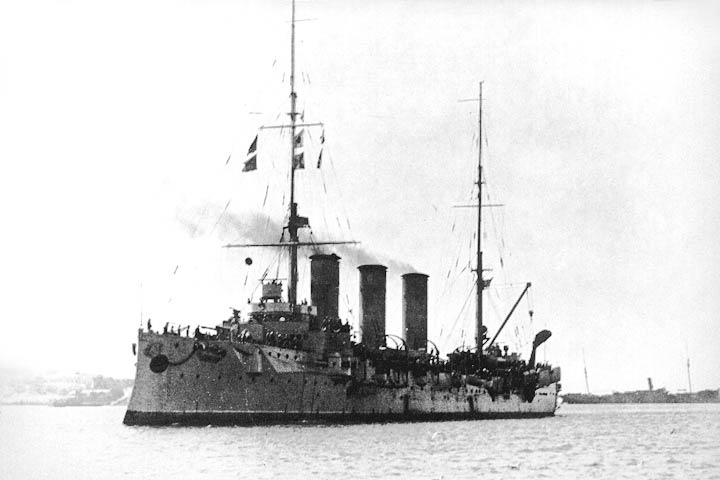

Это, кстати, единственная причина, которая объясняет почти условное наказание Ивана после его возвращения на родину - пять лет дополнительной военной службы в действиях против "бандеровских бандитов" (людей, лишь боровшихся за свою национальную независимость), а также отсутствие какого-либо наказания самой Нины. Наверное, она рассказывала, что немцы-оккупанты заставили ее выехать на работу в Германию силой. Еще одним смягчающим обстоятельством для самого Ивана могла быть его героическая служба на Черноморском Флоте.

Переезд из одной зоны оккупации в другую, а потом из нее - уже на Украину, занял более двух месяцев. Следователи придирчиво "фильтровали" каждое слово Ивана, потом каждое слово Нины, потом сравнивали "показания подозреваемых", устраивали им "очные ставки" при малейших несоответствиях в их рассказах, злорадно наблюдая, как они волнуются и "юлят". (А юлить то было из-за чего! Ведь и Иван, и Нина доказывали, что имеющийся у них ребенок, это плод их совместной и взаимной любви!)

- Ну и где вы его там делали? Как? - с ехидной улыбкой домогался очередной следователь, - Сквозь колючую проволоку, что ли?

Но поскольку, по большому счету, ни одному из "предателей" предъявить было нечего, их, в итоге, пропускали дальше, к следующей тыловой канцелярской крысе.

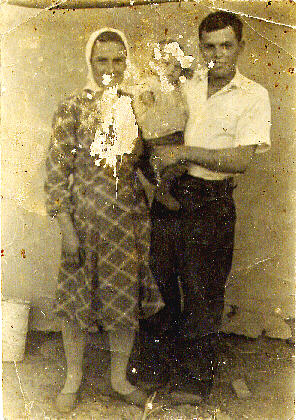

В конце-концов, после всех пережитых трудностей, потрясений и унижений, наша троица (Иван, Нина и крошка Славик) вернулась на родину. Но поехали не в Беленькую, к родителям Ивана, а в Никополь, к маме Нины.

И тут вдруг сразу случилось так, что сестра Нины, Надежда, понравилась Ивану еще больше, чем сама Нина. Причем, значительно больше. Хотя он ее только сейчас увидел. Любовь с первого взгляда, видете ли!

Более того, Иван, дождавшись, пока Нина и Надя вышли во двор, на полном серьезе попросил у их мамы... руки Нади!

- Так ти ж, нєгодяй, уже жонатий на Ніні! - возмутилась мама, - У тебе ж з Ніною он яке хороше дитятко! Як же ти, мерзавець, смієш підходить до мене з такими непристойностями і дурницями! (Проживая в украинском селе под Никополем, она снова перешла на украинский, которым пользовалась с детства).

- Так это же не мой ребенок, - дистанцировался от обстоятельств Иван, принципиально переходя на русский язык, - Я просто согласился помочь Нине оформить рождение ребенка и ее приезд домой, к Вам!

- Нічого не знаю і знати не хочу! Шоб я більше ніколи не чула нiчого такого! Сину нужен батько! Хочеш жити з нами - живи. Або йди під три чорти вибриком! Ніну спортив, а тепер ще й Надю захотів, нєгодяй, - бурчала она уже сама себе под нос. - Не єго рєбьонок! А чий же тоді? |