| Наверх | |

| Конец балабанской идиллии |

Прошло почти 10 месяцев с того дня, когда молодые беженцы из Беленькой прибыли в, казалось, навсегда и всеми забытое поселение Балабан (современные модификации названия - Балабан, Балабаны, Балабану) Тараклийского уезда (дистрикта, района) на южной периферии Бессарабии (Молдавии/ Молдовы). И почти три месяца с момента появления здесь бежавшего из плена артемовского Ивана.

В этой глуши можно было даже усомниться, идет ли где-то война вообще, или она всем только приснилась.

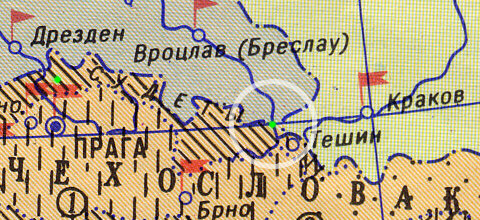

Но 20 августа 1944 года Красная Армия предприняла одно из своих самых крупных и решительных наступлений, вошедшее в число так называемых "десяти сталинских ударов", решивших судьбу всей войны, - Ясско-Кишиневскую наступательную операцию. И за неделю сделала то, что ей не удавалось до этого более девяти месяцев, с конца ноября 1943 года, - смяла, уничтожила, окружила и взяла в плен все находившиеся здесь немецкие войска, основательно и, казалось, незыблемо укрепившиеся в Бессарабии

|

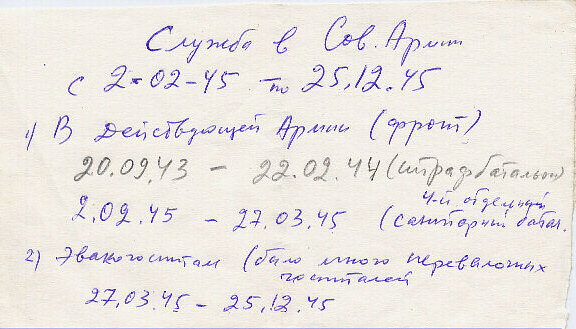

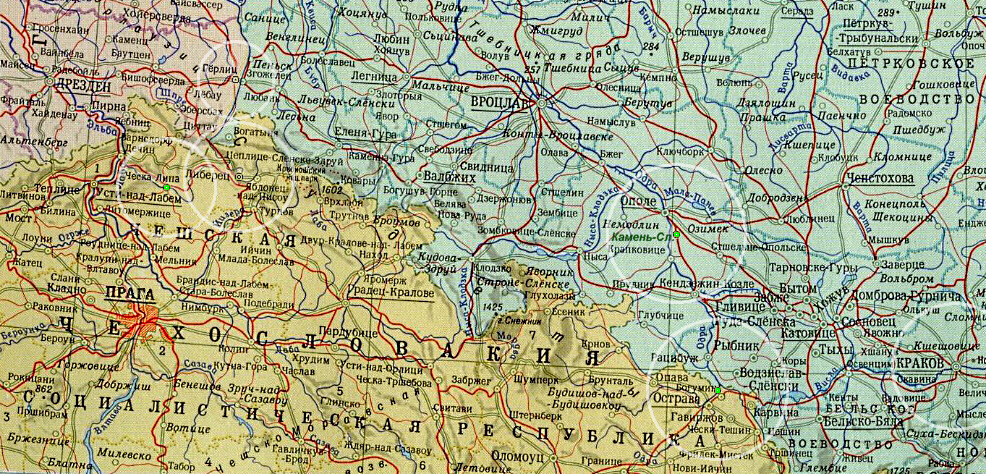

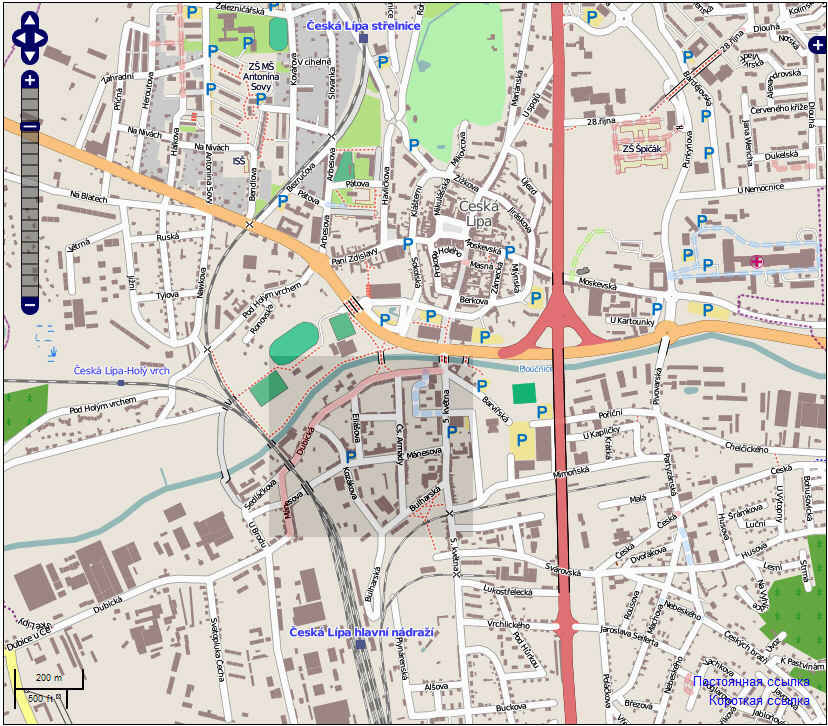

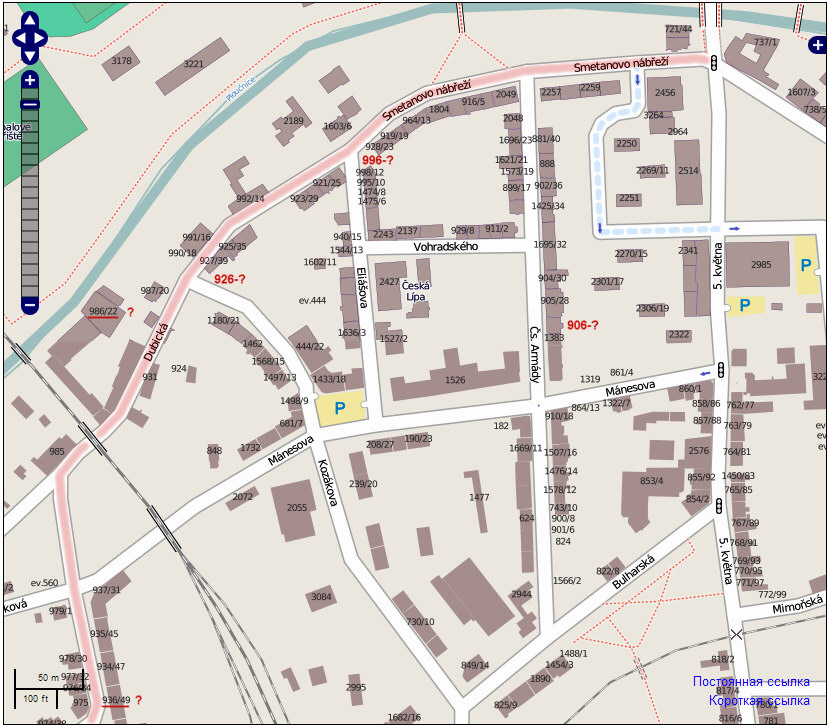

На этой карте автором самостоятельно добавлена Тараклия (по расположению других населенных пунктов и озера Ялтуг, находящегося западнее Измаила). Яркой зеленой точкой немного западнее от нее показан Балабан.

Фронт практически мгновенно приблизился к убежищу белян-"фольксдойчев", не дойдя до него буквально нескольких километров. Грохот пушечной канонады доносился прямо из-за прилегающего к Балабану озера. Причем, как показывает военно-историческая карта, в этом районе оборона немцев вообще перестала существовать, как и еще на нескольких смежных участках этого фронта. (Правда, это обстоятельство выяснилось только позже).

Начинался совершенно новый этап войны и выживания в ней.

Иван понял, что дальнейшее его пребывание возле любимой им девушки стало невозможным. О его бегстве на запад, вместе с украинскими немцами (или немецкими украинцами), не могло быть и речи. Территорию нашей страны Иван покидать не хотел, да и просто не мог. Что ему было делать в Румынии? Или в Германии? Без знания языка, документов и каких-либо реальных планов. А двигаться дальше еще куда-нибудь было уже просто некуда, потому что в нескольких километрах к западу была уже новая (предвоенная) граница СССР.

Поэтому он собрал свой вещмешок, попрощался со всеми своими новыми друзьями, в т.ч., со своей возлюбленной, ставшей ему столь дорогой ему Лидой, и через разрыв немецкого фронта направился к частям Красной Армии (до них было не более 10 километров).

На прощанье Лида, по просьбе Вани, подарила ему на память о себе маленький карманный платок (уже рассматривавшийся в главе 6, при описании первой версии их знакомства).

|

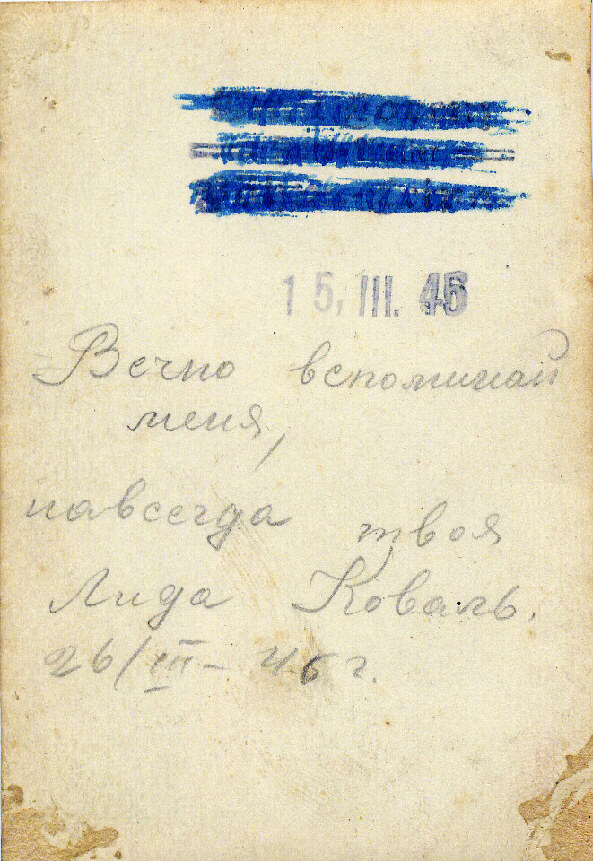

А кроме того, в последний вечер перед уходом из лагеря Иван выпросил (или просто стащил) у Лиды и ее будущий немецкий адрес (фактически это был адрес родителей Герберта). Как бы, для переписки. Не ясно только, как он представлял себе переписку через линию фронта. В расчете, что война закончится, а потом можно будет писать куда-угодно? Или просто взял на память. Этот адрес в спешке (в тот момент или раньше) был записан на обложке, повернутой на 180 градусов ("вверх ногами") толстой ("общей") школьной тетради, уже наполовину исписанной (все записи в ней сделаны т.н. "химическим" карандашом). |

. |

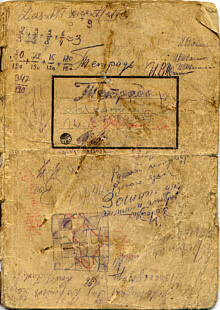

Эта тетрадь чудом сохранилась до сегодняшнего дня! А кому она принадлежала до войны (Ивану или Лидии), точно не установлено. Многочисленные пометки на ее обложке могут принадлежать каждому из них (см. раскрывающееся фото справа).

Но это не единственный и далеко не главный вопрос. Куда более существенным является то, чьей рукой он записан. Потому что от этого зависит окончательный вывод о месте и времени записи.

В данном случае, он записан почерком, который автор настоящего изложения не признает ни в качестве принадлежащего Лидии (разве что он сильно изменился со временем или искажен в процессе записи в неудобных условиях, например, прямо на коленях), ни в качестве почерка Ивана (образцы последнего есть даже на этой странице, и они существенно отличаются от рассматриваемого).

Следующим "кандидатом" на авторство записи адреса является Герберт. (Как раз из-за неузнаваемого почерка). Он мог написать его раньше, в доме Лиды (из этого вытекает, что изначально тетрадь принадлежала именно ей).

Еще одно соображение - по обычной человеческой логике адрес записывает тот, кто его дает.

Но почему тогда в качестве адресата указан не сам Герберт (или его родители), а именно Лидия? Потому что он был уверен (или хотел подчеркнуть свою уверенность), что она таки рано или поздно доберется к ним, будет жить с ними, и переписываться с ним, тогда еще фронтовиком (если война будет продолжаться), и поэтому будет пользоваться этим адресом. А ее фамилию (в немецкой транскрипции) записал, чтобы она чего-нибудь не напутала.

Но не слишком ли далеко идущими были его планы?

В принципе, еще одним моментом передачи адреса Ивану Лидией, теоретически, могло бы быть время, когда он стал уже не предполагаемым, а совершенно реальным адресом Лидии. (А ведь и до этого дело дошло!)

Но тогда их первая(!) встреча и знакомство должны были состоятся только на строительстве аэродрома в Гросштайне (см. дальше), где Иван мог работать, как военнопленный, а родители Лидии - как "наемные" работники, "эвакуированные" немцами в Германию. А сама "фройнляйн" Лида могла приезжать к ним в гости из расположенной неподалеку Бёмишь-Ляйпы, уже проживая в доме родителей Герберта (в качестве его невесты или уже в качестве их невестки).Только, во-первых, нет никакой правдоподобной причины для того, чтобы Лида, любящая Герберта, немецкого лейтенанта с обеспеченными родителями (у которых она жила!), вдруг обратила внимание на какого-то пленного красноармейца-оборванца, случайно попавшего в ее поле зрения на аэродроме. И зачем бы ей было отдавать военнопленному целую тетрадь? А, во-вторых (и это главное!), у основных персонажей повествования не осталось бы никакого времени на их совместную историю в Балабане, яркую и содержательную, так подробно описанную Иваном. (Ведь этап Гросштайна был уже весной 1945-го!). А просто выбросить эту историю невозможно, "ведь это правда, не обман". (Подробнее это еще будет описано при анализе т.н. 3-й версии знакомства Ивана и Лидии, немного ниже).

Выходит, наиболее правдоподобным объяснением появления тетради у Ивана является таки то, что он получил ее у Лидии, в Балабане, в момент прощания.

Что же представляет из себя эта тетрадь и этот адрес? Рассмотрим их подробнее.

"Das ist einе Heft", написано на самом верху обложки (фото справа; раскрывается практически в натуральную величину). По полю страницы - разные детские записи и один рисунок.

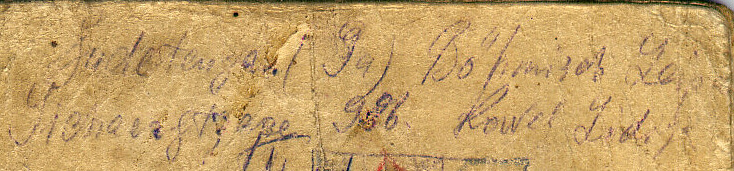

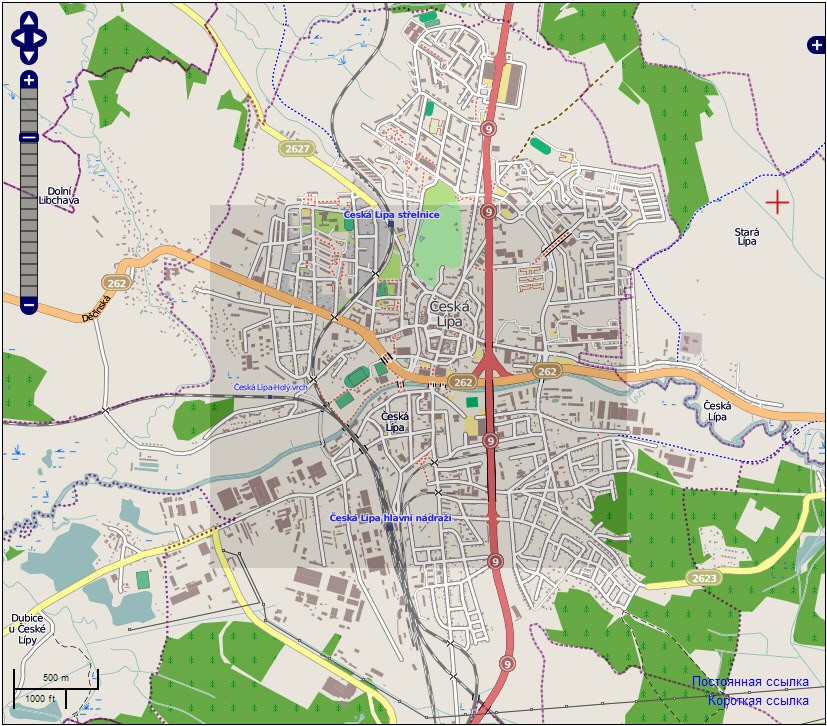

А в самой нижней части обложки, уверенным, размашистым почерком (не принадлежащим ни Лидии, ни Ивану), твердой мужской рукой написан адрес Герберта и его родителей в Германии (по которому Лида сначала собиралась, а потом и жила, и который использовала для переписки). И который она уже давно и твердо знала наизусть (на нижнем фото - соответствующий фрагмент, повернутый на 180 градусов).

Любой гражданин, записывая иностранный адрес, чтобы не допустить никакой ошибки, тщательно выводит каждую отдельную букву. А здесь все написано сходу, одним махом. То есть, писал именно немец. Тем не менее, надпись вполне читаема, и в компьютерном наборе выглядит следующим образом:

|

Sudesten Sax. (9a) Bohmisch-Leipa Sichaerstrasse, 996, Kowal Lidija |

(Отсутствующие в Web-редакторе немецкие буквы с умляутами и "эсцет" в слове "штрассе" автор заменил обычными латинскими. Сути дела это не меняет). В частичном переводе указанного выше адреса на русский язык (хотя, в принципе, имена собственные и не переводятся):

|

Юго-Восточная Саксония (9а), Богемская-Ляйпа Зихаэр-Штрассе, 996, Коваль Лидия |

Многочисленные другие записи на обложке тетради сделаны частично Лидой, но в основном - уже Иваном, а все записи внутри тетради - только Иваном (несколько листов с более ранними школьными записями, кому бы они не принадлежали, были удалены).

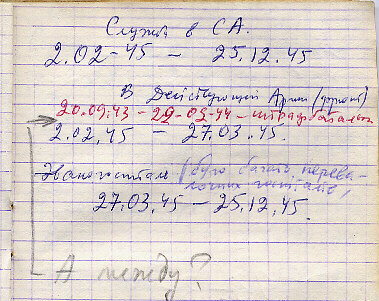

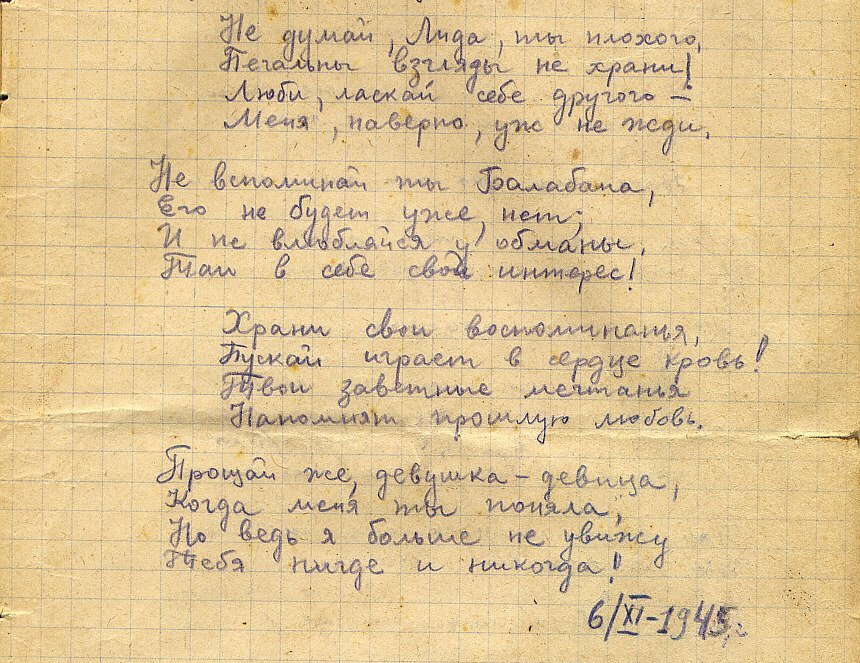

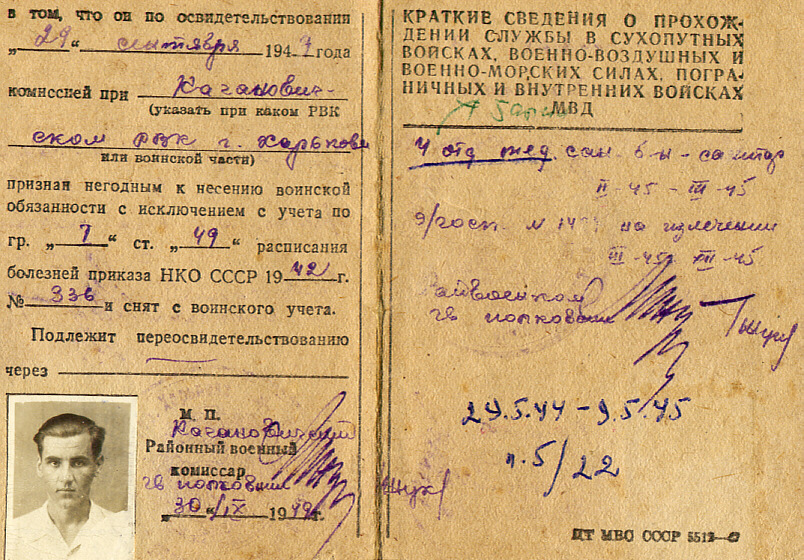

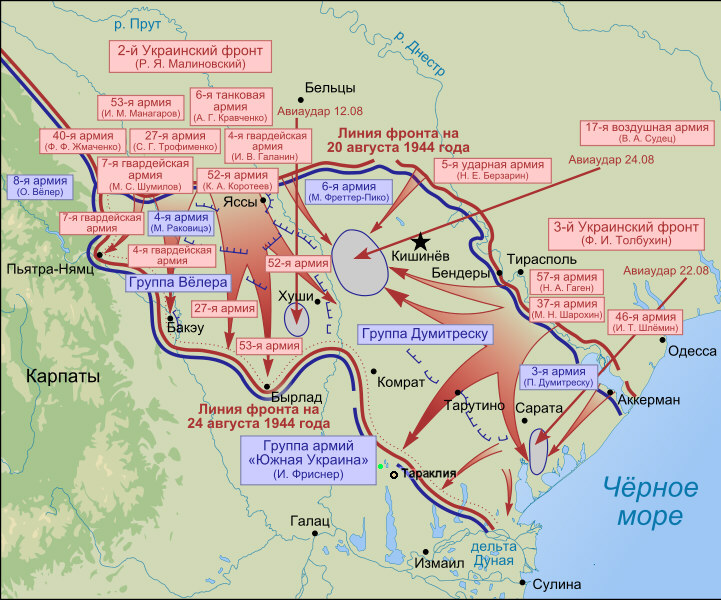

В тетради содержится масса интересных записей, начиная от перечня солдатского имущества Ивана и заканчивая адресами друзей-однополчан и нескольких госпитальных медсестер; между этим, в качестве главного содержимого, - поэтические госпитальные дневники Ивана.

Предположение о том, что данная тетрадь могла в довоенное время принадлежать самому Ивану, не выдерживает критики, так как тогда на ней не мог бы появиться немецкий адрес Лиды, написанный "посторонней" (ни его, ни ее) рукой.

Уходя к своим, Иван хотел было взять с собой и баян. Тем более, что его новые друзья и сам его владелец предлагали ему сделать это. Но тогда он не смог бы вразумительно объяснить красноармейскому командованию его происхождение. Пришлось отказаться от этой идеи.

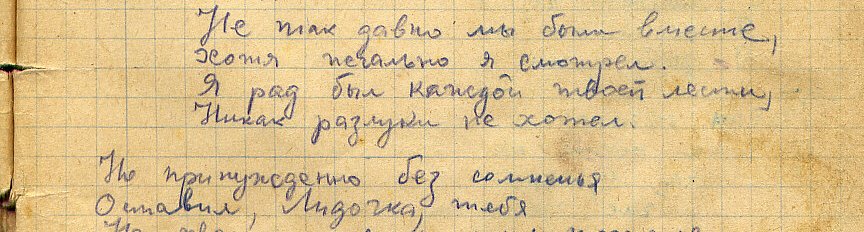

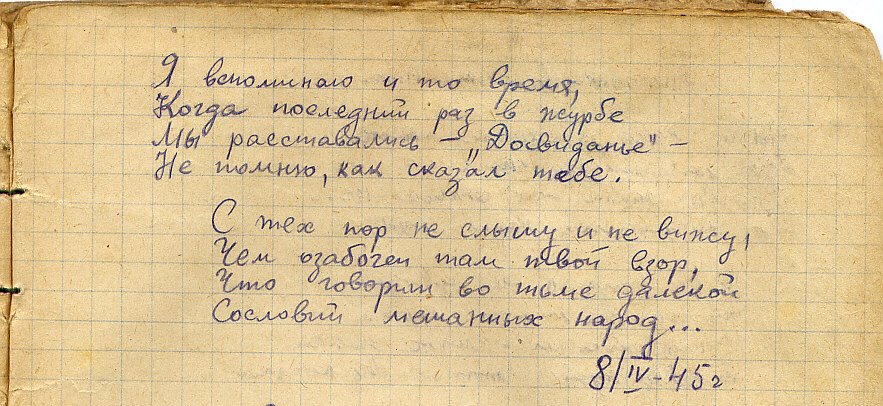

Позже, примерно через полгода, он писал: