| .Историческая графика: |

Глава 8. Исход из села и его свобождение. Балабан (начало) (1943 - 1944)

Между наковальней и молотом. Путешествие в никуда "Эвакуация" по-немецки "Счастливое" освобождение села - глазами его жителей Балабан (Начало)

Явление Ивана народу. 2-я, главная версия знакомства Ивана и Лидии

| Между наковальней и молотом. Путешествие в никуда |

Во время вынужденной немецкой оккупации практически все жители Беленькой безропотно выполняли все команды и распоряжения оккупантов. Выживали, как получалось в этой ситуации, просто плыли по течению.

Такое поведение советское правосудие впоследствии трактовало, как пособничество оккупантам (а то и измену Родине). Только применимы ли эти термины к гражданским лицам, брошенным самим государством (и его армией) на растерзание (или милость) оккупантов? И если таких лиц были десятки миллионов, в полностью захваченных врагом Украине, Белоруссии, Молдавии, а также в половине наиболее густо заселенных областей России? Не изменило ли само государство своим гражданам?

В чем конкретно были виноваты эти люди? В том, что не взяли в руки оружия (а где его брать?) и не дали отпор врагам? А обязаны ли это делать обычные жители? Если этого не сделала в должной мере даже армия, на которую именно это и возлагалось!

Виноваты, не виноваты, но то, что после возвращения советской власти в результате наступления Красной Армии за "сотрудничество" с немцами людей будут сажать, было совершенно понятно. (У нас ведь до войны и вообще без всякой вины сажали!) Неясно было только, кого и именно и на какой срок.

И этого боялись все. А больше всех, наверное, в семействах Оренбургов и Ковалей. Которые хорошо осознавали свое незавидное положение между молотом и наковальней, а также были осведомлены о быстро меняющейся ситуации на фронте.

Опасаясь за будущую судьбу глав своих семейств, больше всего паниковали женщины. Но и сами они с будущей ролью наказанных заодно с мужьями, тоже мириться не хотели. В том числе, Лидия и Эльза.

В принципе, их не за что (или почти не за что) было наказывать. В оккупации они оказались случайно, были лицами женского пола, да еще и несовершеннолетними. За грехи родителей и других родственников в прямой форме у нас даже тогда наказывали крайне редко (разве что членов семей "врагов народа", ЧСВН).

Более того, по свидетельствам многочисленных очевидцев Эльза лично помогала очень многим односельчанам избежать принудительной отправки на работу в Германию. Кого-то просто прятала, для кого-то доставала "липовые" медицинские справки и т.п. (См. "Устную историю степной Украины", т. 4).

Обе они не хотели предстоящих разбирательств и незаслуженных обвинений. Зная, что в те времена они всегда сводились к издевательствам.

Но с точки зрения советских следственных органов, разбираться как раз было в чем.

Одна из них, Эльза, вообще была немкой, женой немца, сестрой братьев-немцев, работавших при немцах-оккупантах бургомистрами в двух соседних селах. Отец другой, Лидии, формально сотрудничал с немцами-оккупантами и дружил (правда, еще с довоенной поры) с немцем-бургомистром.

А, главное, ее возлюбленным стал немецкий офицер, сделавший ей предложение (вот именно!) и приглашавший ее к себе домой, в Германию. Писавший о ней (и своих намерениях по отношению к ней) своим родителям и оставивший ей самой их домашний адрес, чтобы она смогла приехать к ним в любое время. (Правда, о последнем субъекте карательные органы не знали и знать не могли).

У обеих, вне всяких сомнений, были деньги, отличные (и подлинные!) немецкие документы (если уж Иосиф смог подготовить настоящий документ даже для явившегося к нему ночью большевика-подпольщика!). Обе отлично говорили по-немецки. Имели нормальную одежду, хорошо выглядели. И обе, ясное дело, были про-германски настроенными. Увлекались всем немецким, в первую очередь, культурой и искусством (музыкой, поэзией, живописью). И порядком, даже в быту.

А тут еще Иосиф сообщил всем о предстоящей вскоре поголовной эвакуации населения села немцами и отправке его в Германию, о чем он прослышал от самих оккупантов. Это и стало последним толчком для принятия немедленного решения о выезде из села.

И девушки, не дожидаясь прихода Красной Армии и предстоящих потрясений, решили двинуть из села на запад, своим ходом. Чтобы за какое-то время определиться с ситуацией, и не двигаться туда же через несколько дней уже в обозе, под конвоем. Конечной целью своего пути девушки и их спутники наметили Германию.

Родителям, конечно, трудно было дать согласие на этот довольно таки авантюрный отъезд, но пришлось. Ведь в открытую, официально, остаться в селе и дожидаться прихода Красной Армии ни у кого не было никакой возможности (этого не позволили бы немцы). А, кроме того, родители девушек хорошо (Коваль - вообще не понаслышке) представляли возможности и стиль работы советских следственно-репрессивных органов, с которыми им неизбежно пришлось бы столкнуться, если бы они рискнули остаться в селе. Так что отъезд был одобрен на общем совете двух семей.

Относительно отъезда Эльзы у автора нет никаких конкретных данных. Но нет и никаких сомнений, что именно она была зачинщицей фактического бегства, и подстрекала к этому же и Лидию. Потому что трусиха Лида, которая и в Запорожье боялась ездить (и никогда одна там раньше не бывала, ни разу), сама на такое никогда бы не решилась.

Был в их компании, конечно, и новоиспеченный (чуть более 4 месяцев назад) муж Эльзы - безымянный пока гер Браун.

Участвовало в этом отъезде и еще несколько местных "фольксдойчев", имена которых теперь уже установить невозможно. Но в том, что это была целая группа молодых людей, нет никаких сомнений. В последующих письменных свидетельствах упоминается их шумная компания, пребывающая в южной Бессарабии (и в наступившей вскоре безумной эйфории способная устроить даже хоровод!). А всего две девушки без мужчин никак не могли бы называться компанией.

Но среди них однозначно не было ни Роберта, ни Иосифа Оренбургов, так как оба они, будучи бургомистрами в Марьевке и Беленькой, не могли бросить своих односельчан, с которыми к тому времени они прожили не менее десяти лет и за судьбы которых были ответственными (а они были таки ответственными людьми, и не только формально, но и в моральном плане). И кроме того, оба они находились под постоянным, никогда не ослабевающем контролем со стороны немцев-оккупантов, особенно, ближе к концу периода оккупации.

Скептически, в целом, принимая во внимание описанную ранее "версию Лиды", можно, все же, (чисто гипотетически) присоединить к этой компании и донецкого Ивана. Хотя на самом деле к моменту описываемых событий его там в не было и быть не могло.

Иван Семенович, как председатель колхоза, для отъезда взял на ферме (так при немцах окончательно и не разобществленной) две брички (телеги), для молодежи и для себя с женой, и две пары лошадей, по одной - для каждой из них. Аналогично поступили и Оренбурги.

И молодежная компания рванула в западном направлении, опережая не только наступающую Красную Армию, но и отступающую немецкую. Несколькими днями раньше эвакуационных обозов, выдвинувшихся по команде немцев из Беленькой 4 ноября.

В последний момент провожать Лиду напросилась и ее мама, договорившись с мужем о том, что она проедет с детьми только до Никополя.

Уже через день молодежь сделала там кратковременную, на несколько дней, остановку. Здесь они дождались Ивана Семеновича, подъехавшего на следующий (05.11.43) день после начала "эвакуации", и убедились, что поголовное изгнание немцами жителей из Беленькой (04.11.43) таки началось и произошло.

Иван Семенович, скрепя сердце, забрал жену (только ради этого немцы и отпустили его на два дня из обоза), вместе с ней распрощался с Лидой и ее спутниками, пожелал им доброго пути и бросился догонять обоз с белянами.

Он не мог просто остаться с женой (в любом попутном селе), как бы застряв в дороге и "не догнав" обоз с жителями Беленькой, так как был ответственным (гораздо больше немцев) за судьбы всех этих людей, отправившихся в дальний путь, с пугающей неизвестностью в его конце.

А наши молодые люди после этого свидания и расставания почти с чистой совестью, с приливом новых сил и энтузиазма, двинулись дальше, другой, своей дорогой.

Ставшие известными уже в наши дни сведения (послевоенные показания И.С.Коваля) о том, что далее Лида, якобы, последовала в Германию вместе с семьей своих родителей, автор настоящей работы подвергает полной ревизии и отвергает.

Во-первых, вся эта семья, по сведениям, представленным позже самим Иваном Семеновичем, на тот момент (по так окончательно и не установленным до сих пор причинам) недосчитывалась в своем составе сразу двух его старших дочерей, Веры и Таисии. (Их тогда, вроде бы, вообще не существовало!)

Разве могут такие его данные считаться достоверными? Конечно, нет.

Все, что он потом говорил (или не говорил) о Вере, Таисе и Лиде, скорее всего, имело своей целью только одно - выгородить их, защитить от неприятностей. Точнее, от еще больших неприятностей, чем те, которые и без того на них свалились.Во-вторых, имеется документально зафиксированный (протоколом допроса И.С.Коваля) факт встречи родителей с Лидой в Никополе (хотя раньше Лида никогда в нем не была), после которой родители и отправились на северо-запад с "эвакуационным" обозом, а Лида, судя по дальнейшим событиям, - на юго-запад, в Бесарабию.

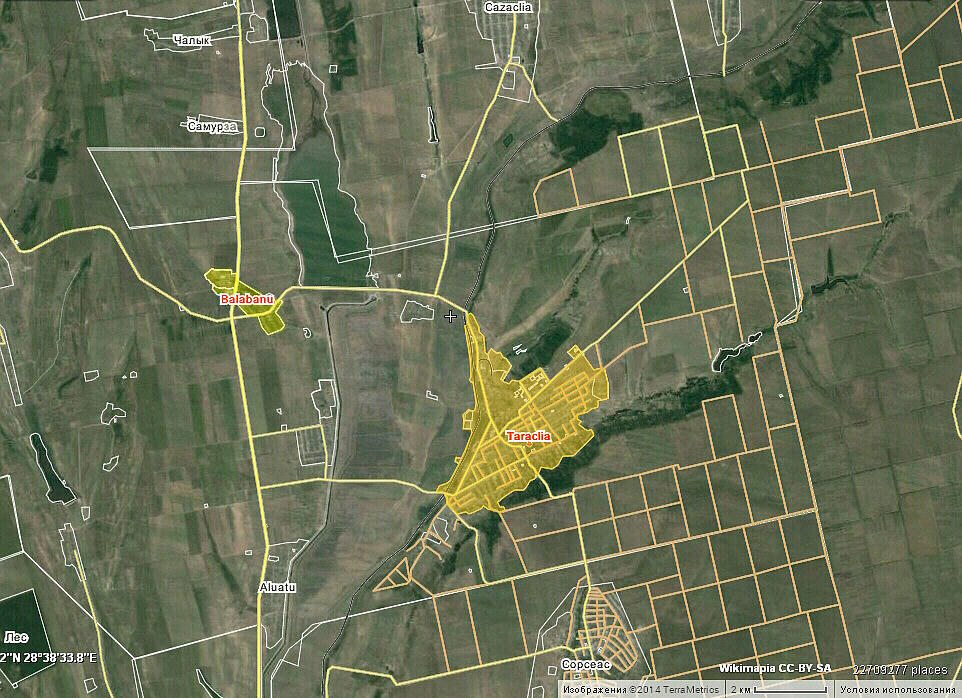

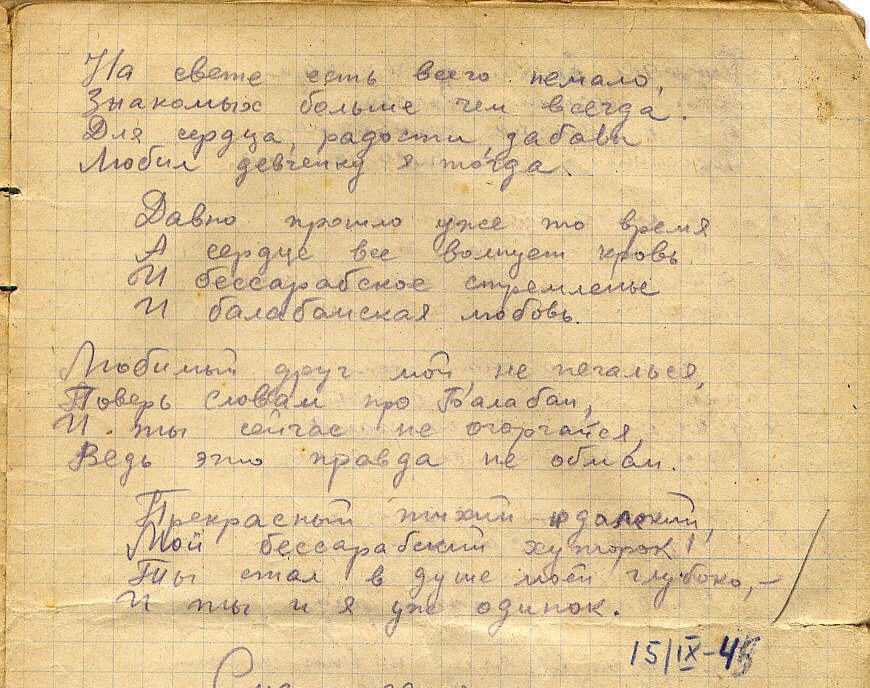

В-третьих, если бы Лида тогда поехала далее вместе со своими родителями, то в дальнейшем не случилось бы никакого Балабана (как особого события). А он был! (См. еще раз эпиграф к данной семейной повести и ее дальнейший сюжет). Да еще какой! Как раз к этому и переходим дальше.

В-четвертых, Лида направлялась в Германию совсем не для того, чтобы рыть там окопы и траншеи, таскать землю и строить аэродромы. Она планировала выйти замуж за своего немецкого возлюбленного и стать настоящей "фрау".

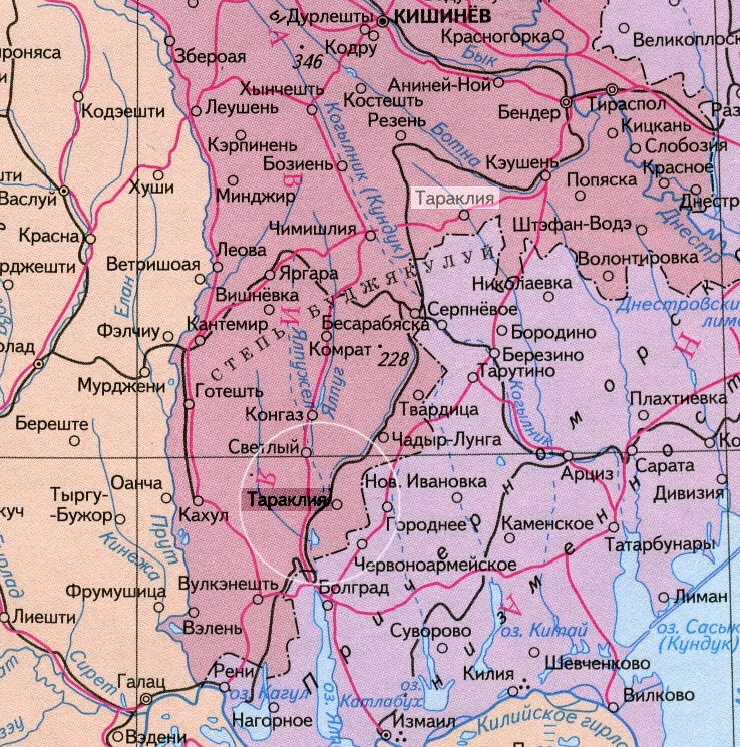

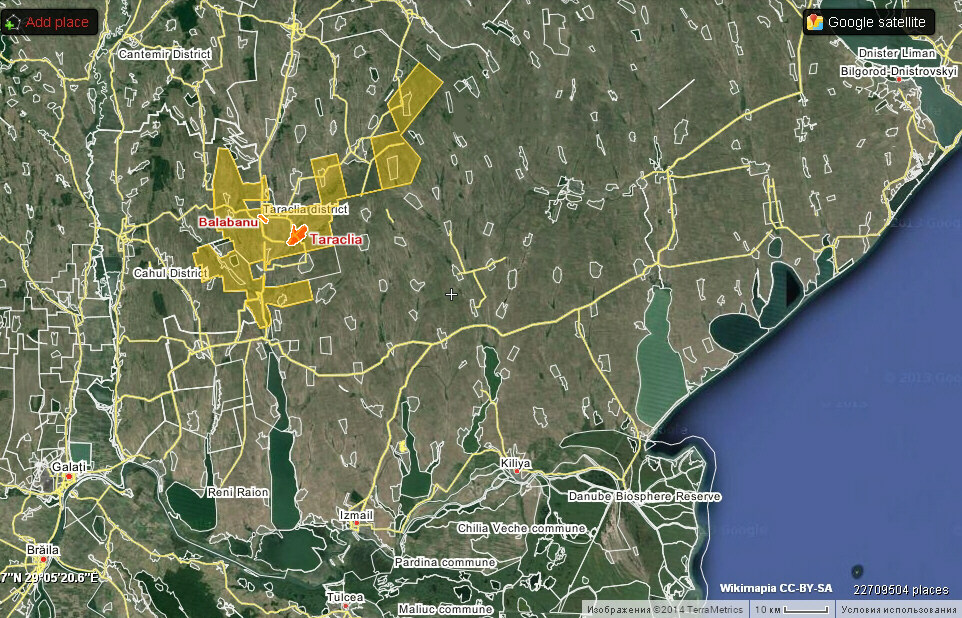

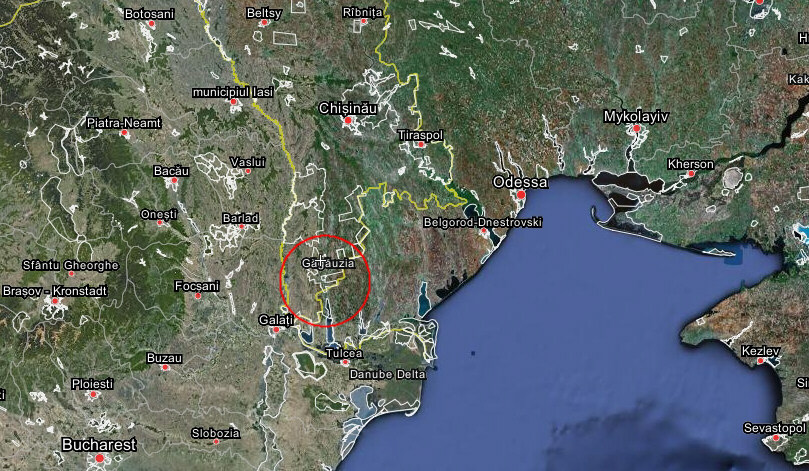

Итак, ориентировочно, в конце ноября 1943 года наша молодежная компания добралась до южной Бессарабии. Все на тех же телегах, так как железных дорог в этой местности тогда еще не существовало.

И сделали здесь остановку. Очень длительную.

Зачем? Почему? Немного позже разберемся и с этим.

|

|