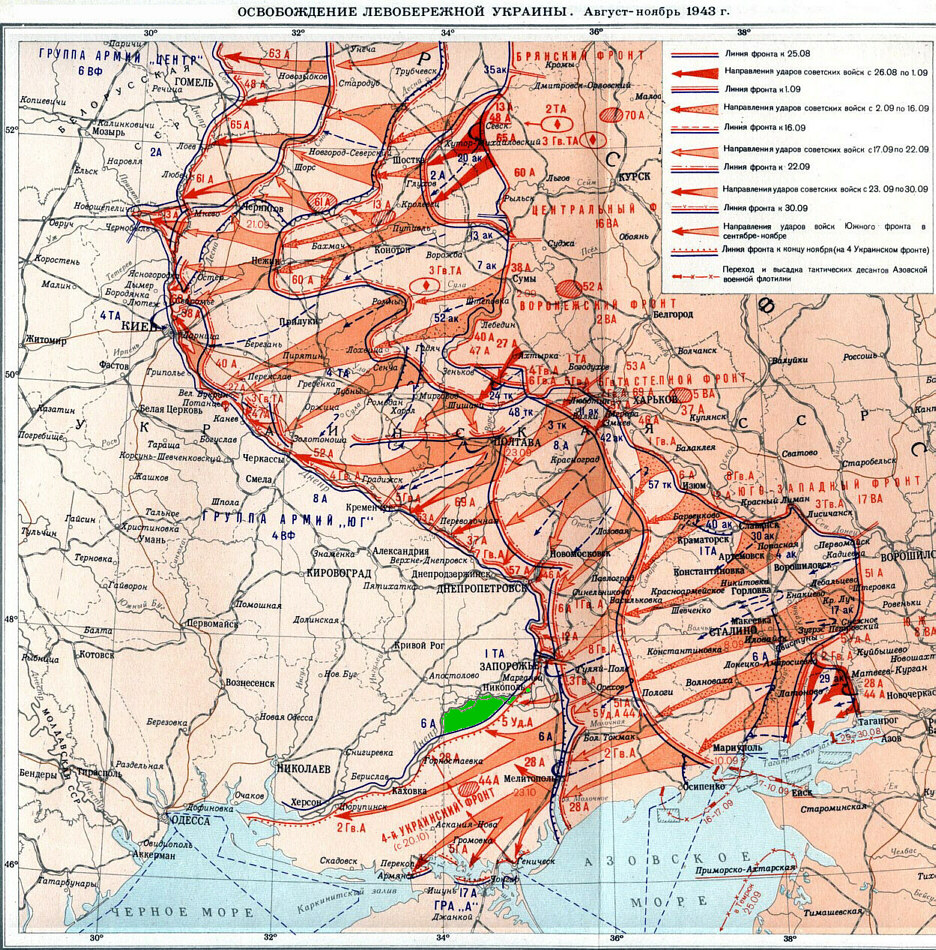

В тяжелое время начала войны и повсеместного отступления Красной Армии в ее составе образовалось два вида дисциплинарных подразделений - заградительные и штрафные батальоны. Именно в таком порядке. Они имели совершенно разные функции, поэтому путать их недопустимо.

Заградительные группы воинов сначала образовывались командирами разного уровня в руководимых ими частях и подразделениях спонтанно, по своему усмотрению, для предотвращения панического их отступления, а также для остановки силой огня(!) лиц, уже поддавшихся панике.

С 12 сентября 1941 года такая практика была официально узаконена соответствующей директивой Верховного Командования (то есть, Сталина).

Заградительные отряды численностью до батальона (в пехоте, в военное время, - обычно от 500 до 800 человек) теперь уже должны были быть созданными при каждой стрелковой дивизии.

Задачей таких отрядов было оказание помощи командованию в установлении твердой дисциплины и приостановку бегства одержимых паникой военнослужащих, не останавливаясь перед применением оружия. (То есть, с правом стрелять по своим!)

Формирование заградотрядов обычно проводилось из умелых, наиболее опытных и решительных воинов своей же части (полка) или формирования (дивизии).

Штрафные батальоны и роты были образованы 28 июля 1942 года, во исполнение приказа наркома обороны № 227 ("Ни шагу назад!"). Они, по замыслу, должны были формироваться из лиц, провинившихся в нарушениях дисциплины, проявлениях трусости (то есть, уже служивших в армии) и совершивших преступления перед Родиной, с тем, чтобы дать им возможность искупить свою вину кровью. Приказ был распространен и на многих лиц, лишенных свободы за уголовные или "политические" преступления.

Штрафников необходимо было направлять на самые трудные участки фронта. Их количество устанавливалось от 5 до 10 рот в каждой войсковой армии. То есть, по одной - две в каждой дивизии. Чтобы, в случае чего, любую из них мог остановить заградительный отряд в составе батальона (примерно в три - четыре раза превышающий штрафную роту по численности).

Этот же приказ упорядочил и систему заградительных отрядов (и еще раз напомнил об их существовании).

В число "преступников", сразу и практически абсолютно безоговорочно, зачислялись и все мужчины, оказавшиеся в зоне оккупации, даже совершенно не замаравшие себя сотрудничеством с оккупантами. В том числе, и юноши, едва достигшие своего совершеннолетия. (По крайней мере, в Артемовске было именно так).

Даже во второй, наступательной для Красной Армии фазе войны, бойцы штрафных рот и батальонов обеспечивались стрелковым оружием только из расчета одна единица на двух - трех человек. Видимо, опасались, что оружие будет развернуто в противоположную сторону.

Ничего удивительного в этом нет, ведь многие командиры разного уровня штрафников вообще людьми не считали. Их бросали под ураганный огонь противника или на минные поля, чтобы таким образом их "разминировать".

На передовую, в наступление, штрафники всегда выдвигались первыми, за ними направлялись заградительные отряды (не позволяющие штрафникам отступать), а потом уже все остальные, обычные военнослужащие.

Штрафникам нередко приходилось сталкиваться с немцами в упор. Кто нажимал курок первым, оставался живым еще какое-то время. Иногда даже приходилось драться голыми руками, и, как правило, до смерти. Хорошо, если в такой критической ситуации кто-то из своих приходил на помощь.

Командовали штрафными батальонами офицеры, репутация которых тоже была (или считалась) испорченной. Чаще всего, те, которые во время боев попадали в немецкий плен или окружение, а потом убегали или прорывались с боями обратно к своим.

В штрафных подразделениях процветала тюремная система взаимной слежки и доносов друг на друга. Некоторые доносчики были "штатными", "стукачами", заранее вступившими в соглашение с работниками особых отделов (внутренней безопасности армии). Хотя не все (и не всегда) - по своей воле, а просто в силу обстоятельств. Если работник особого отдела имел на кого-то особый, известный только ему компромат, и "взял его на карандаш" (или делал вид, что он известен только ему). Под угрозой его разглашения (а за этим могла последовать даже расправа сослуживцев-заключенных) люди просто вынуждены были становиться "стукачами".

Непросто было и командовать такими отрядами. Да и просто общаться с их личным составом. А самим "особистам" - особенно. Ведь в случае внезапной атаки (любой из сторон) эти вооруженные лица с удовольствием могли всадить пулю в спину любому человеку, хоть и своему ненавистному командиру. И тому же "особисту", если он был таки сволочью (а таких, ввиду характера их подготовки, было подавляющее большинство) и оказывался в этот момент поблизости.

Такая же участь, кстати, ожидала и самих "стукачей" (об их роли в отрядах, как правило, знали все или почти все), если они "стучали" уж слишком усердно.

Но труднее всего было стоять на самой низкой ступени этой военно-зэковской иерархии. А молодые, еще ничего не знающие и не умеющие бойцы, рядовые, находились как раз на ней. И они всегда попадали как раз на самые опасные участки, даже в сравнении с заданиями для других воинов своего штрафного батальона.

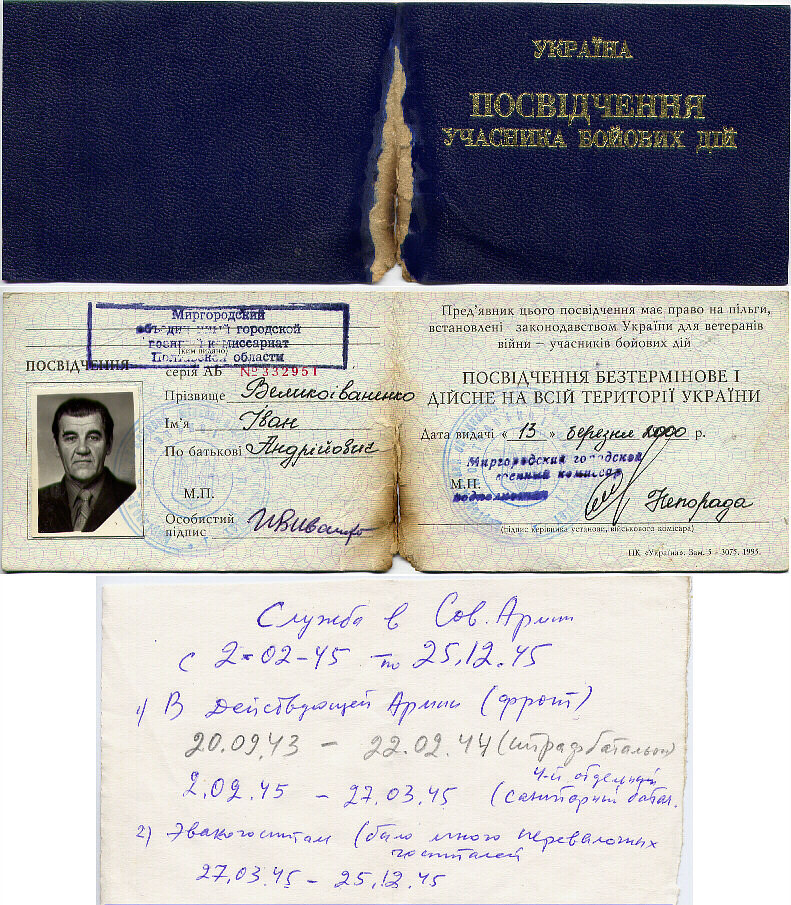

Вот так и начинал службу молодой фронтовик Иван Великоиваненко.

Более наглядно эти картины можно не только представить, но и увидеть в телесериале "Штрафбат". По словам участников и очевидцев, фильм снят достаточно достоверно, хотя и не лишен ряда художественных и идеологических штампов.

|