|

Наверх |

| В эпицентре индустриализации |

|

|

| |

Долгое время практически не востребованное географическое положение Александровска на самом деле было уникальным. Он находился между огромными, тогда еще не до конца осознаваемыми, железорудными и марганцевыми рудниками Криворожья, и большими, только начинающими осваиваться в промышленных масштабах, залежами каменного угля Донбасса.

Начавшееся еще при царизме их промышленное освоение строилось на подвозе криворожской руды на Донбасс и, наоборот, донецкого угля в Кривой Рог. Сталь плавили и там, и там, пытаясь определить, где это будет получаться лучше.

Большевики решили построить металлургические заводы на половине пути между этими двумя сырьевыми бассейнами - в Александровске (с 1924 года - Запорожье) и Екатеринославле (позже - Днепропетровске).

Но Екатеринославль в те времена и так был довольно крупным региональным центром, с относительно развитым образованием, медициной, культурой. Поэтому, строя ряд новых предприятий и здесь, главную ставку, все-таки, решено было сделать на провинциальный и довольно захудалый в те времена Александровск.

Очень важным фактором в пользу Александровска была возможность построения здесь плотины на Днепре (только здесь его левый берег такой же высокий, как и правый, и даже выше) для затопления его порогов (многочисленных скальных выступов дна) и превращения Днепра в судоходную реку на всем ее протяжении, а также создания на ее основе мощной гидроэлектростанции.

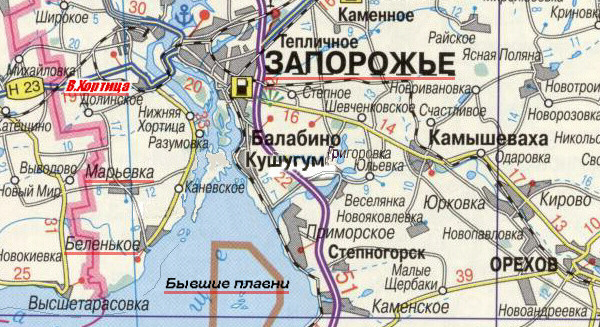

И с 1927 года в Запорожье, совсем рядом с селом Беленьким (которое как раз тогда, на русский манер, все чаще стало называться деревней Беленькой), буквально в 30 километрах от него/нее, практически, на глазах у сельчан, началось строительство Днепровской гидроэлектростанции (Днепрогэса) - первой ГЭС на Днепре, самой большой электростанции в СССР и Европе. Огромной по тем временам мощности (560 тысяч киловатт, что больше половины мощности самого мощного блока любой современной АЭС!)

Одновременно полным ходом началась индустриализация страны. Строились новые заводы, фабрики и шахты. В самом Запорожье возводилось сразу несколько металлургических гигантов, в том числе, алюминиевого завода, для которого, главным образом, и предназначалась электроэнергия строящейся ГЭС.

На строительство всего этого и на закупку необходимого оборудования и технологий на Западе, Советскому Союзу была необходима валюта. А ее можно было получить только за счет продаваяемого за границу зерна. Других интересных для международного рынка товаров в те годы в СССР не было. |

| |

|

Наверх |

| Другая Анна (комсомолка) |

|

|

| |

Для обеспечения товарных запасов хлеба в начале 30-х годов в СССР были предприняты чрезвычайные, просто таки выходящие за пределы здравого смысла, меры. ВКП(б) решила изъять все его "излишки" у сельского населения в принудительном порядке. Для этого по всей страны были созданы бригады так называемых "заготовителей" продовольствия.

Одновременно была развернута агитационная кампания, согласно которой все еще остававшиеся в наче 30-х голов на селе (то есть, как бы повсеместно) кулаки якобы расхищали и портили колхозное имущество (зачем бы это им было нужно?), занимались клеветой на колхозный строй (кому и зачем? В селе все было на виду, никому ничего доказывать не надо было), срывали планы заготовок зерна (то есть, не хотели отдавать "заготовителям" весь собранный ими урожай, под чистую). Такие "антисоциальные" элементы пытались придерживаться тактики сокрытия собранного урожая хлеба и своего материального положения в целом. Все крестьяне, пытавшиеся оставить (то есть, спрятать, ведь другого способа не было) хлеб хотя бы на пропитание своей семьи, тоже автоматически попадали в категорию таких "элементов".

Не была исключением в этом процессе и относительно благополучная Беленькая.

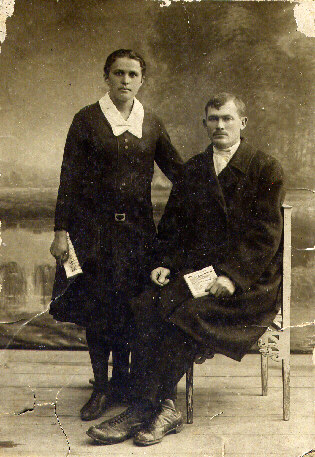

В этой ситуации свое весомое слово в селе неожиданно сказала местная комсомольская ячейка. Она была крайне немногочисленной, состоявшей всего из нескольких человек. Но их коммунистического запала хватало на всех. И самой активной комсомолкой в селе стала Анна Коваль (1910 г.р.), родная племянница Ивана Семеновича, дочь его старшего брата Максима, двоюродная сестра Лидии и остальных детей Ивана Коваля, бывшая заметно старше их всех (и двоюродная тетка автора данной работы).

Она ходила по улицам с приезжими мужчинами-"заготовителями" в черных кожаных куртках и с маузерами (сама была в такой же куртке, только без маузера, хотя он ей бы очень подошел), указывая на богатые дворы, а во дворах - на места хранения хлеба и другого имущества. Не проходила она, правда, и мимо дворов всех других односельчан.

Вслед Анне-комсомолке неслись проклятия и угрозы, но она только выше поднимала голову и шла дальше. Казалось, что боялась не она, а ее. И так оно и было на самом деле. Мужчины в Беленькой всегда были слегка трусоваты.

Результатом таких же повсеместных и сплошных изъятий продовольствия в украинских селах и стал страшный голод 1932-33 гг. А "виновные" во всех смертных грехах кулаки массово оправлялись в ссылку (на север, в Сибирь или на Дальний Восток). Из Беленькой принудительно было выслано более 20 кулацких семей. А их имущество, естественно, было отобрано в пользу колхоза. И, конечно же, это было сделано "по решению общего собрания колхозников". Вроде бы у тех были такие права. А власти при этом, как бы, оставались совсем ни при чем...

По сложившимся вскоре семейным обстоятельствам (мать умерла от наступившего голода, а отец спустя пять лет был репрессирован) Анна-комсомолка впоследствии проживала в семье дяди, Ивана Семеновича, вместе с Верой, Таисией, Иваном и Лидией. Оставшись сиротой, она, все-таки, не оказалась брошенной всеми. Но по понятным причинам сторонилась всех, и в семье, и в селе. И поэтому так никогда и не вышла замуж.

Эта Анна прожила достаточно долгую (84 года), но не очень счастливую жизнь. Вот ее снимки уже в пожилом возрасте: |

| |

|

| |

|

Наверх |

| Голод 1932 - 1933 гг. и его особенности в Беленькой |

|

|

| |

Наступили 1932 - 1933 годы. На международном рынке в этот период высоким спросом пользовались только нефть и продукты питания, в том числе зерновые. Поэтому руководители СССР, нуждающиеся в валюте для решения задач индустриализации страны, приняли решение о продаже на экспорт практически всего имеющегося в стране зерна: его стратегических государственных запасов, всего урожая, собранного колхозами, а также всего зерна, собранного в личных хозяйствах крестьян. Не оставляя его (в личных хозяйствах) даже на посев следующего года.

Во всех регионах Украины такое решение руководства страны (понимай - партии большевиков) вызывало крайнее недовольство, а местами и сопротивление крестьян. Большинство населения просто саботировало его. Часть зерна неохотно сдавалась государству, а другая часть пряталась в усадьбах для пропитания семей и в качестве посевного материала следующего года. Ведь иначе выжить было просто невозможно.

И тогда на села были брошены десятки тысяч специально подготовленных "специалистов-заготовителей", которые вместе с воинами внутренних войск и местными властями (председателями колхозов и сельсоветов) должны были найти у крестьян все скрытые запасы зерна и силой отобрать их.

За оказанное в некоторых местах сопротивление таким "заготовкам" (а также за более ранние "грехи" - сопротивление проведению коллективизации) теперь наказывались все и повсеместно.

Почти во всех крестьянских дворах выискивалось и отбиралось все съедобное (а не только зерновая пшеница и рожь): кукуруза, картофель, мука, крупы, свекла, морковь, фасоль, сало, крупный и мелкий домашний скот, птица, яйца…

По некоторым свидетельствам одновременно отбиралось и все другое, что попадалось на глаза, вплоть до одежды и обуви. (В Беленькой такого, к счастью, не было).

И всегда процветавшая Украина, в том числе, и бывший образцово-показательный колхоз, в котором работал грамотный огородник и инициативный агроном-любитель Иван Семенович Коваль, погрузились в голод.

1932 год, вопреки заверениям большевистской пропаганды, был довольно таки урожайным. Только вот его зернового хлеба для собственного населения было оставлено крайне мало. Его едва хватало для жителей городов. А в следующем, 1933 году говорить об урожае или неурожае во многом просто потеряло смысл. Ведь значительная часть всех сельскохозяйственных площадей из-за отсутствия посевного зерна вообще не была засеяна. Так вот и получился второй подряд "неурожайный" год. И отсюда такие противоречивые сведения разных источников об урожайности 1933 года.

К счастью, в Беленькой председателем колхоза был тогда не какой-то самодур, слепо выполняющий все указания вышестоящего начальства, а вполне нормальный человек - Хижняк Корней Евсеевич. В нарушение указаний сверху, действуя на свой страх и риск, Корний, в индивидуальных разговорах с глазу на глаз, разрешал многим односельчанам создать минимальный запас зерна, необходимый для выживания семей, строго-настрого приказав хранить это в тайне даже от ближайших соседей. А так как урожай здесь, даже и в эти условно неурожайные годы, все же, был больше, чем в среднем по стране (в том числе, и благодаря поливу части полей, организованному И.С.Ковалем), то небольшую "недопоставку" (по отношению к тому, если бы было забрано все) районное начальство просто не заметило. А, может, и там не все были полными идиотами.

Коммунистов в Беленькой тогда было очень мало. Кроме председателя колхоза, это были еще буквально несколько человек, всего чуть более десяти. (И это в селе, даже в те времена насчитывающим более 3 тысяч жителей!) И как раз здесь они все оказались разумными и вполне порядочными людьми. По крайней мере, те из них, кто был в курсе событий и знал о собеседованиях председателя с колхозниками. Поэтому доносы на него никто писать не стал.

Большим подспорьем для белян всегда (а в это время - в особенности) были плавни. Здесь прекрасно ловилась рыба, бурно произрастал щавель и ежевика. Все это отлично продавалось в Запорожье, а за вырученные деньги можно было купить и все другое. Опытные охотники здесь же ловили нутрий ("водяных крыс"). Их мясо ели, а мех сдавали в приемные пункты, он неплохо оплачивался.

Люди переловили всех диких голубей, но и их в эти годы было гораздо меньше, чем обычно (из-за малого количества зерна на токах и в крестьянских дворах). Кто умел - ловил сусликов. Потихоньку щелкали семечки, ели макуху, а некоторые - еще и экзотический по тем временам для Украины арахис (опять-таки, в экспериментальном порядке внедренный Ковалем), государственного плана сдачи которого не существовало.

Тем не менее, основными продуктами питания в эти годы для многих стали, все-таки, травы, задобренные небольшим количеством крупы или остатками муки. В соответствующие сезоны, продолжающиеся в этой местности по 4 - 5 месяцев в году, в относительном достатке были еще овощи (огурцы, помидоры, тыква, морковь, свекла, кабачки и баклажаны) и фрукты (отбирать еще и их не додумались, или просто не хотели связываться с их хранением).

Во второй половине лета детей (а иногда и женщин) голодающие семьи отправляли по ночам в поле собирать оброненные косилкой зерновые колоски. Но поля охранялись вооруженными сторожами-объездчиками, перемещавшимися верхом на лошадях. Детей они разгоняли батогами, а некоторых женщин таки отдавали в лапы следователей НКВД, а те - уже под суд. За три колоска можно было получить десять лет тюремного заключения.

Однако, довольно часто объездчики не ловили людей на полях, а просто распугивали их, стреляя из ружей вверх (или солевыми зарядами).

Лида вместе с сестрами и братом, тайком от отца, тоже участвовала в таких ночных вылазках, но больше из спортивного интереса, чем от голода. Просто в качестве своеобразной забавы. Несколько раз пришлось таки и батога объездчика отведать. Но до более тяжелых последствий не доходило.

Короче говоря, поголовного мора от голода в Беленькой, даже в эти страшные годы, все-таки, не случилось (или не получилось). Богатое в прежние годы село и в условиях голодомора оказалось довольно таки устойчивым.

Тем не менее, из-за крайне слабого, в целом, и неполноценного питания многие люди пухли, а самые слабые из них и умирали. (Цифровых данных о количестве таковых не сохранилось). В том числе, и некоторые из потомков несчастного Сидора Теплого. В Ивановом крыле семейства Ковалей опухшими от голода были сама Анна и ее десятилетний сын Ваня. Но в тот раз, как говорится, пронесло.

Со временем власти осознали, наконец, самоубийственную экономическую политику, которую они вели на селе, и оставили крестьян в относительном покое.

Здесь можно высказать и одно редко встречающееся у других авторов наблюдение. При всей чудовищности в значительной мере искусственно созданного голода 1932 - 1933 годов (за счет сплошного изъятия продовольствия у крестьян), теперь именуемого голодомором, страна все-таки не погибла. Даже незначительный производственно-технический потенциал колхозов обеспечил таки необходимый для выживания основной части населения (в смысле - его подавляющего большинства) продовольственный минимум. Коллективная обработка земли с помощью тракторов и других передовых на то время механизмов, в общем и целом, доказала свою состоятельность. А в последующие годы (уже после войны, в 50-е и 60-е) колхозный строй создал даже и относительное продовольственное изобилие. (Конечно, изобилием его можно назвать только в сравнении с голодом, а не с результатами деятельности высокопроизводительных фермерских хозяйств, например, Европы и США). Такая вот парадоксальная вторая сторона всей этой трагедии.

|

| |

|

Наверх |

| Знатный передовик-триумфатор |

|

|

| |

С 1934 года жизнь на селе постепенно стала возвращаться в нормальную колею.

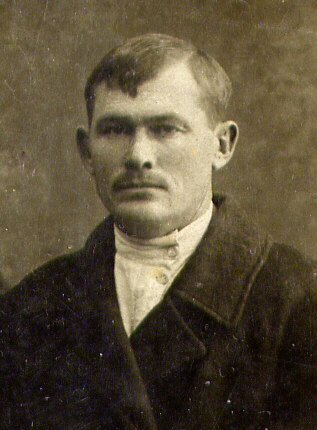

Бывший ранее молодым и энергичным, колхозный агроном-огородник после голодовки 1933 года заметно сдал и осунулся, рано облысел. Забросил ранее любимые им музыкальные инструменты (баян и духовые). Он очень переживал из-за того, что, будучи образованным человеком, на должности, которая, казалось бы, прямо располагала к продовольственному достатку, он не смог предотвратить голод ни в родном селе, ни даже в кругу своей семьи. И чувствовал себя лично ответственным за это.

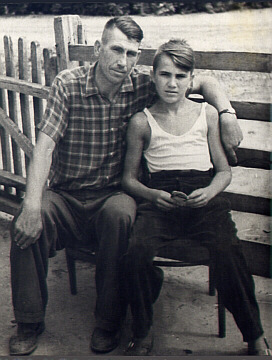

Трудно узнать Ивана Семеновича на групповой фотографии руководства колхоза того времени, но даже официальные источники утверждают, что он сидит по правую руку от председателя Корнея Евсеевича Хижняка, сидящего по центру. (Для зрителя, рассматривающего фото, - за столом, третий слева) |

| |

|

| |

С прекращением узаконенного государственного грабежа крестьян (впрочем, заканчивался ли он вообще когда-нибудь?) Иван с удвоенной энергией взялся за свой рис и поливные поля.

Теперь, когда в село пришла электроэнергия Днепрогэса и воду из Днепра стали качать мощные электрические насосы (а не дизельные или слабые электрические, питающиеся от маломощной местной электростанции, как это было ранее), появилась возможность увеличить площадь орошаемых полей в десятки раз. Урожайность всех культур на поливных землях резко увеличилась. У людей появилась не безосновательная надежда на лучшее будущее. Колхоз возродил свою трудовую славу, которая на сей раз докатилась и до Киева, и до Москвы, стал миллионером (но, конечно, только в действовавшей тогда советской экономической системе цен и валюте).

Ивана Семеновича несколько раз подряд направляли на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в Москве, где ему регулярно вручали разные дипломы, грамоты, награды и премии.

Однажды (примерно в 1935 году) в качестве ценного подарка ему вручили ламповый радиоприемник (это был первый радиоприемник личного пользования не только в селе, но и во всей округе), в другой раз - швейную машинку "Зингер", с комбинированным (ручным и ножным) приводом. (По другой версии, он немного позже купил ее сам, уже в Запорожье, но за денежную премию, полученную на выставке в Москве). |

| |

|

Но самое главное, там, в Москве, он лично и довольно таки близко познакомился с академиком Трофимом Денисовичем Лысенко.

Правда, впоследствии этот "академик"-самоучка стал одним из самых закоренелых консерваторов нашей сельскохозяйственной науки, особенно в ее части, изучающей генетику. А также тормозом для всей отечественной науки, в целом. Но это было уже совсем в другое, а не в рассматриваемое в этой части описания время. И не о его всем известных недостатках сейчас пойдет речь, а о его огромных и неоправданно забытых (или замалчиваемых) заслугах.

Тогда, как и позже, в годы войны, слава Лысенко гремела на всю страну. Он был не только объявлен академиком, но и получил звание Героя Социалистического Труда. И было за что.

Он организовал массовое выращивание отечественных каучуконосов (для производства автомобильных шин), вырастил высокоурожайные сорта проса и создал его стратегический запас (которым потом кормили армию в течение всей войны), придумал посевы по непаханой и мелко вспаханной стерне (что было очень важно в тылу, при острой нехватке тракторов и бензина), массово распространил посадку картофеля обрезанными верхушками и др. |

. |

|

|

И вот он то и оценил в должной мере поиски огородника-практика Ивана Коваля и его трудовой энтузиазм. Вел с ним переписку, поддерживал его морально, давал советы, способствовал обеспечению колхоза всем необходимым.

|

| |

| А позже просто спас ему жизнь. Но об этом немного далее… |

|

| |

Во многих соседних с Беленькой селах (Разумовке, Нижней Хортице и др.) в то время были довольно большие немецкие колонии, образованные в свое время по указу императрицы Екатерины Второй с целью освоения степей юга тогдашней России.

В самой Беленькой тоже существовала такая колония, хотя и относительно небольшая - одна улица немецких поселенцев (самая крайняя на северной околице села, до сегодняшнего дня неофициально именуемая Немецкой).

В расположенном рядом селе Марьевка немецкой колонии не было. Но именно туда, с целью поднятия на ноги и укрепления кадрами двух недавно созданных колхозов, в самом начале 30-х годов была направлена на проживание семья немцев-"фольсдойчев" Оренбургов: глава семейства Андрей Оренбург с супругой, а также два его сына - Роберт и Иосиф (получившие бухгалтерско-экономическое образование где-то в центральных районах страны) и дочь Эльза (в момент переезда - примерно семи- восьмилетняя девочка).

По мнению некоторых исследователей, "фольксдойчи" - не чистые (в этническом смысле) немцы, а выходцы из Голландии. Но смешавшиеся с немцами. Хотя все это крайне относительно, так как сама Германия ранее (немногим более 200 лет назад) фактически была не более, чем условным объединением ряда государств и т.н. "вольных" городов, населенных разными немецкими народностями.

Для проживания таких опытных специалистов начальная школа Марьевки была закрыта, а ее здание передано в распоряжение семьи Оренбургов. Местные дети после этого были вынуждены пешком ходить в школу в Беленькую (а это около 6 км). И хотя их было совсем немного (по несколько человек в каждом из 4 классов), их родители были недовольны случившимся.

Старший из братьев, Роберт Оренбург, был назначен на должность бухгалтера колхоза в самой Марьевке, а младший, Иосиф, стал работать бухгалтером в Беленькой, в том же колхозе (теперь уже - им.Кирова), что и наш главный (на этом этапе повествования) персонаж Иван Семенович Коваль.

Семья Оренбургов снимала какое-то жилье еще и в Беленькой, для самого Иосифа и его младшей сестры-школьницы Эльзы (чтобы им не нужно было ежедневно добираться из одного села в другое). Но они все равно считались (и были) жителями Марьевки, и очень часто, не менее одного раза в неделю, ездили туда, к своим родителям. |

| |

|

|

. |

Иосиф, несмотря на свою молодость (в 1935 году ему было всего около двадцати лет), быстро стал довольно близким другом И.С.Коваля (которому тогда уже исполнилось сорок) и всего его семейства. Потому что был таким же самоотверженным в работе, как и Иван Семенович.

Иосиф заметно прихрамывал. В детстве он сломал ногу, которая потом срослась не совсем правильно. Но это, конечно, никак не сказывалось на его работе в качестве колхозного бухгалтера.

На показанном выше групповом фото это именно тот молодой человек, который сидит за столом со счетами (выделен в фрагмент слева). Чтобы подчеркнуть род занятий. Так тогда было принято сниматься. (Достаточно еще раз глянуть на семейное фото Коваля со "Справочной книгой огородника").

Из-за молодости Иосифа (Андреевича!) все называли его просто Йоськой, зачастую - и в глаза. Он носил "интеллигентные" очки, которые никогда не снимал, даже и по случаю ответственного фотографирования.

|

|

Еще одной причиной (кроме молодости), из-за которой к Иосифу крепко приклеилось фамильярное обращение "Йоська", было едва ли не обожествление в СССР имени Иосифа, "главным" обладателем которого в те времена был И.В.Сталин. Надо было соблюдать дистанцию.

Еще одно его фото, сделанное примерно на 30 лет позже, будет представлено позже.

Всему роду Оренбургов, в том числе, и сестре Иосифа Эльзе, была свойственна моложавость и подтянутость. Спустя 20-25 лет после описываемых сейчас событий, в 1959 году, в возрасте около 33 лет, она выглядела так: |

| |

|

| |

Фотографий Эльзы довоенного периода времени не сохранилось, но нетрудно предположить, что выглядела она тогда великолепно, возможно, не хуже нашей красавицы Лиды (см. фото в этой же главе, в первой подтеме).

Так вот, эта Эльза Оренбург и наша Лида Коваль, дочь Ивана Семеновича, стали одноклассницами и лучшими школьными подругами. Сдружились между собой и все родственники этих двух семейств. И когда представлялась такая возможность, ездили друг к другу в гости (за 6 километров, на телегах).

Гораздо позже, уже после войны, автору данных строк периодически приходилось, вместе со своими родителями, ночевать в Запорожье у "какой-то" тети Эльзы. Лежа прямо на полу, на кухне. На какой-то тоненькой подстилке, укрывшись стареньким поношенным пальто (или наоборот). Бывало это тогда, когда Лида, оказавшаяся в итоге далеко от родных мест, приезжала в гости к своим запорожским родственникам, и когда надо было где-то перекантоваться до утра после ночного приезда поездом в Запорожье.

Откуда у этой "тети" (как мне ее тогда представляли) было такое необычное имя, ребенок (а позже - подросток) тогда еще не задумывался.

А это и была именно та Эльза, о которой мы сейчас говорим, и степень "родства" с которой мне тогда не объясняли.

И во время таких поездок в захолустную Марьевку, в дом Оренбургов, Лида всегда оказывалась (в первый раз - совершенно неожиданно для себя) в маленьком осколке Германии.

Немецкие колонисты и на юге Украины свои дома строили по немецкому типу, и все их внутреннее убранство (мебель, картины, гобелены, книги, часы, зеркала, посуду) поддерживали в национальном стиле.

Правда, Оренбургам дом достался уже готовым (причем, лучший в селе). А вот оранжерею к нему они пристроили уже сами. Там были совершенно чудесным образом разрисованные стены, росли экзотические растения, струился фонтан, свободно прохаживались павлины и другие диковинные птицы. Все село ходило смотреть на такую невидаль, и отказа никому не было.

Перестроенные остатки этой оранжереи в виде сарая сохранились до наших дней (снято с соседского участка; с. Марьевка, осень 2010 г.):

|

| |

|

| |

В кругу своей семьи Оренбурги, как и все другие фолькс-дойчи, говорили по-немецки, хотя и со своим, специфическим акцентом. По-своему готовили еду, пели свои песни, читали старинные книги, очень красиво и необычно иллюстрированные. И праздники у них были какие-то совсем другие. И вообще - вся жизнь.

Но только в своем доме. На улице эти поселенцы сразу становились обычными нашими согражданами, говорившими на чистейшем украинском языке, одетыми, как и все другие. Разве что одежда эта была немного лучше выстиранной, а обувь - лучше ухоженной.

Все это было совершено необычно для простой украинской девочки Лиды, причем, не только во время первого приезда в гости к Эльзе. И вызывало у нее сильнейший интерес к изучению немецкого языка и всей немецкой культуры.

Иосиф работал исключительно добросовестно, никаких проблем у колхоза не возникало ни при каких проверках и ревизиях. Не было на него жалоб и у простых колхозников.

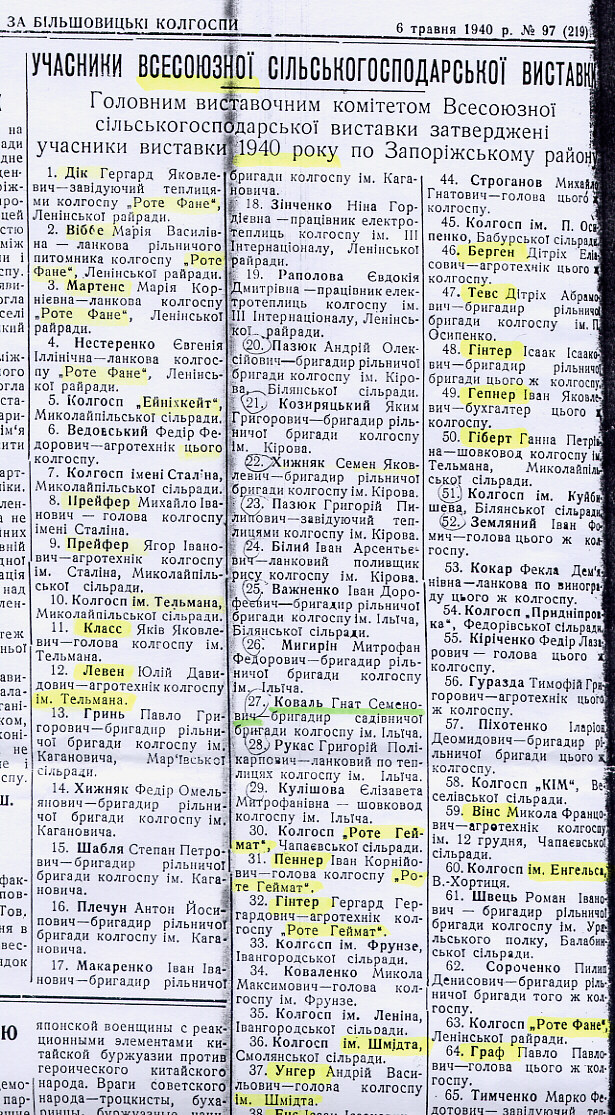

Количество этнических немцев в Днепропетровской и Запорожской областях в довоенное время неподготовленного человека просто поражает. Вот, к примеру, фрагмент списка передовиков сельхозпроизводства, опубликованный в районной (Верхней Хортицы) газете:

|

| |

|

|

| |

Между прочим, подчеркнутый зеленым цветом Коваль Игнат Семенович (п. 27) - родной брат нашего главного героя (в данной главе повествования) Ивана. И отец будущего, более чем двухметроворостого, бравого воина Николая Игнатьевича Коваля, двоюродного брата Лиды, матери автора данных записей. |

| |

|

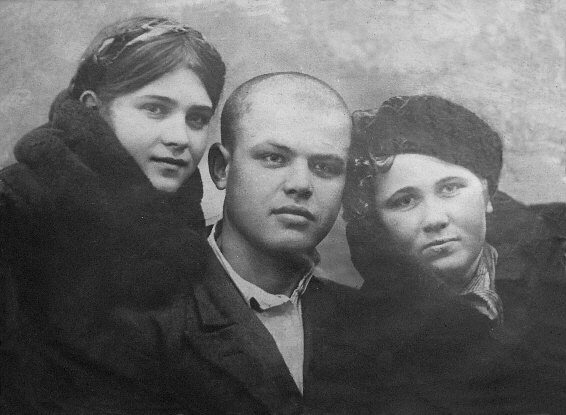

Н.И.Коваль, сотрудник юридического управления НКВД, двоюродный дядя автора данной работы

|

| |

Принимал ли этот сотрудник НКВД участие в репрессиях 1936-37 гг.? Скорее всего, да. Значки отличия и награды (см. фото) просто так ведь никому не давались. Да и факт того, что сам он благополучно прошел этот ужасный период нашей истории, тоже наталкивает на тот же вывод. Другое дело, в чем заключалось это участие и в какой мере. Однако, вряд ли когда-нибудь удастся получить ответы на эти вопросы.

С другой стороны, в годы войны именно сотрудники НКВД бросались на защиту самых ослабленных рубежей нашей Родины. Но, опять таки, они же составляли и основу так называемых заградительных отрядов, стрелявших в своих же красноармейцев, не выдерживавших напряжения боев и пытавшихся отступать...

Но 12-13-летний подросток на крайнем справа фото в 1960-61 году обо всем этом почти ничего не знал и не задумывался. И поэтому, понятное дело, не спрашивал. |

| |

|

Наверх |

| Кандидат во "враги народа" |

|

|

| |

Наступила середина 30-х годов. Началась широкомасштабная повсеместная охота на "врагов народа", которым приписывали все "временные" экономические трудности и подрыв идеологических устоев социалистического общества.

А началось все с убийства руководителя Ленинградской партийной организации С.М.Кирова 1 декабря 1934 года. Его совершил ревнивый муж любовницы Кирова, но официально было объявлено, что он пал жертвой контрреволюционного заговора. И пошли "разоблачения", аресты, ссылки, длительные тюремные сроки, расстрелы.

Возможно, где-то задерживали и настоящих врагов. Но для запугивания всех остальных необходимы были не только громкие, но и масштабные разоблачения. И власти их обеспечили, принимая к рассмотрению любые "сигналы", в том числе, анонимные. Хватали всех подряд.

Сначала, видимо, никто и представить себе не мог, что это вызовет эффект снежного кома, создаст атмосферу всеобщей подозрительности и страха. Никто, ни на каком уровне, не был гарантирован от того, что завтра его самого не объявят "врагом народа". Даже жена "всесоюзного старосты" М.И.Калинина (формально - правой руки Сталина) кормила вшей в тюрьме, "врагиня". Для примера другим.

Попасть во "враги" можно было за любую критику начальства, "неправильные" политические беседы, рассказанный в компании политический анекдот. А чаще всего - просто ни за что. Только потому, что ты перестал кого-то удовлетворять. Или просто по навету. "Нет человека - нет проблемы", говорил "дорогой товарищ" Иосиф Виссарионович Сталин. И органы НКВД взялись за искоренение проблем, десятками миллионов.

В группе особого риска находились руководители среднего и нижнего звена. Ведь на них было проще всего навесить любое обвинение, а они сами ничего не могли ему противопоставить.

Почему-то было принято забирать "врагов" ночью, не давая на сборы и прощание с семьями и десяти минут. Несчастного выводили во двор, грузили в закрытый автофургон, именуемый "черным вороном", и увозили. Почти в каждом случае - навсегда.

"О горенько, це вже за моїм Iваном!", думала Анна всякий раз, когда видела "черный ворон", въезжающий в село. А когда он проезжал мимо двора, от сердца на время отлегало.

Еще больший страх вызывал шум работающего автомобильного двигателя, когда "ворон" проезжал по улице ночью.

Все жили в постоянном страхе, каждую ночь ожидая ареста.

Надо отметить, что даже в таком благополучном селе, как Беленькая, всегда было чего опасаться. В том числе (и особенно), передовому огороднику Ковалю. Многим не давали покоя его радиоприемник и швейная машина, большой дом над озером, должность и слава. Завистников, конечно, хватало.

И вот однажды, летней ночью 1938 года, уже под утро, в оконное стекло дома Коваля громко постучали. Все подумали, что на этот раз уже точно приехали за Иваном. Но оказалось другое.

- Иван Семенович, вставайте, беда! - почти кричал объездчик, бросивший свой пост на полях. - Кто-то поднял задвижку на дамбе рисового поля, и спустил с него всю воду!

На месте оказалось, что не только задвижка была поднята и отброшена в сторону, но еще и сама дамба перекопана лопатой и размыта устремившимся в проем потоком воды. А труба, по которой должна была подаваться поливная вода на поле, была отброшена на несколько метров в сторону. Рисовое поле площадью несколько гектаров было практически погублено. (Не исключено, что этот вред сделал и сам сторож, поднявший тревогу. Из простой человеческой зависти. Хотя, с другой стороны, один он вряд ли смог бы наделать столько вреда за один раз).

Героическими усилиями Ивана и Анны проем в то же утро был засыпан новой порцией земли (копали ее вручную, прихваченными из дому лопатами, переносили мешками, на своих спинах). Задвижка и труба были установлены на свои места, насосы, закачивавшие воду на поле, были заново включены. Поле было спасено.

Но кто-то уже распустил по селу "совершенно точные" сведения про Ивана Семеновича - вредитель он, враг народа. И вскоре приехал "черный ворон". Забрали агротехника прямо посреди дня (может, как раз это и помогло впоследствии). Рыдания Анны усиливались жалобным плачем детей. Но что толку!

В районом отделении НКВД, все-таки, поняли, что проделать такое надругательство над своим собственным трудом Иван Семенович никак не мог. Но и оставить без внимания "сигнал" тоже не могли. Отправили домой под расписку о невыезде. (Вот оно, чудо! И следствие того, что арест был совершен днем, при многочисленных свидетелях, а не под покровом ночи). А председателю колхоза дали указание перевести Коваля И.С. на самую грязную и неквалифицированную работу - "до выяснения обстоятельств". Тому, естественно, не оставалось ничего, кроме как подчиниться. Чтобы и самому не оказаться "врагом".

И бывший знатный на всю страну агроном-любитель стал копать траншеи, мести метлой колхозный двор и просто улицу перед конторой. |

| |

|

Наверх |

| Неожиданное спасение и новый взлет. Украденные заслуги |

|

|

| |

А тут вдруг в Запорожье состоялось какое-то большое совещание по вопросам сельского хозяйства. И на него приехал сам академик Лысенко.

- А что это я не вижу вашего знаменитого передовика? - спросил он.

- Какого? - с деланным удивлением спросил большой областной начальник.

- Да как же, какого! Конечно, Ивана Семеновича Коваля, лучшего вашего агронома! И моего друга, кстати!

Но даже и после этого начальство не нашло в себе сил признаться, как они поступили с бывшим передовиком. Ничего так и не сказали. (А, может, и просто не знали о приключившейся с ним истории. Хотя на стадии организации совещания, вроде бы, должны были поинтересоваться.)

А Лысенко вдруг неожиданно заявил:

- Ну, что же, вы тут пообсуждайте то, о чем мы говорили, а я поеду навестить своего товарища! Есть у меня о чем с ним поговорить.

И поехал в Беленькую.

Приехал в село на автомобиле, в сопровождении охраны.

И прямо на улице, у сельсовета, увидел Коваля, с лопатой, метлой и совком.

Случилась немая сцена.

- Что случилось, Иван Семенович? - наконец почти заорал от неожиданности академик.

…Долго плакал бывший агроном, прежде чем собрался с силами, а затем рассказал обо всем случившемся.

После этого Лысенко ушел в здание колхозной конторы и с кем-то долго говорил по телефону…

Через полчаса, с рядом расположенной почты, прибежал запыхавшийся телеграфист и притащил правительственную телеграмму, подписанную то ли самим Калининым, то ли Петровским. В ней было дано указание о немедленном восстановлении Коваля Ивана Семеновича в правах и прекращении следствия по его "делу". (Копия этой телеграммы, наверное, поступила в местные органы НКВД.)

Вызовы потенциального "врага" к ним на собеседования тут же прекратились. И Коваля оставили, наконец, в покое.

Но душевная рана после такого издевательства и несправедливости, конечно, осталась навсегда.

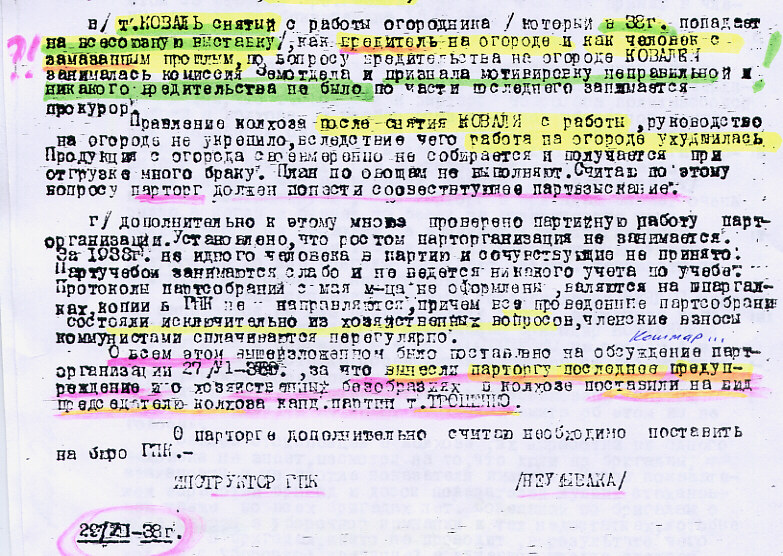

Вскоре в колхозе появилась районная комиссия партконтроля. Тогдашнему председателю колхоза (Троценко) и парторгу (Бендосу) устроили, образно выражаясь, порку, а Коваля возобновили в должности, славе и уважении. Вот выдержка из соответствующего протокола парткомиссии (стиль изложения оставляем на совести его автора - инструктора ГПК Неумываки): |

| |

|

| |

Под "замазанным прошлым" (1-й абзац документа), очевидно, подразумевается частно-предпринимательская деятельность отца Ивана (Семена Коваля), имевшего при царизме балаганно-развлекательный бизнес в Александровске.

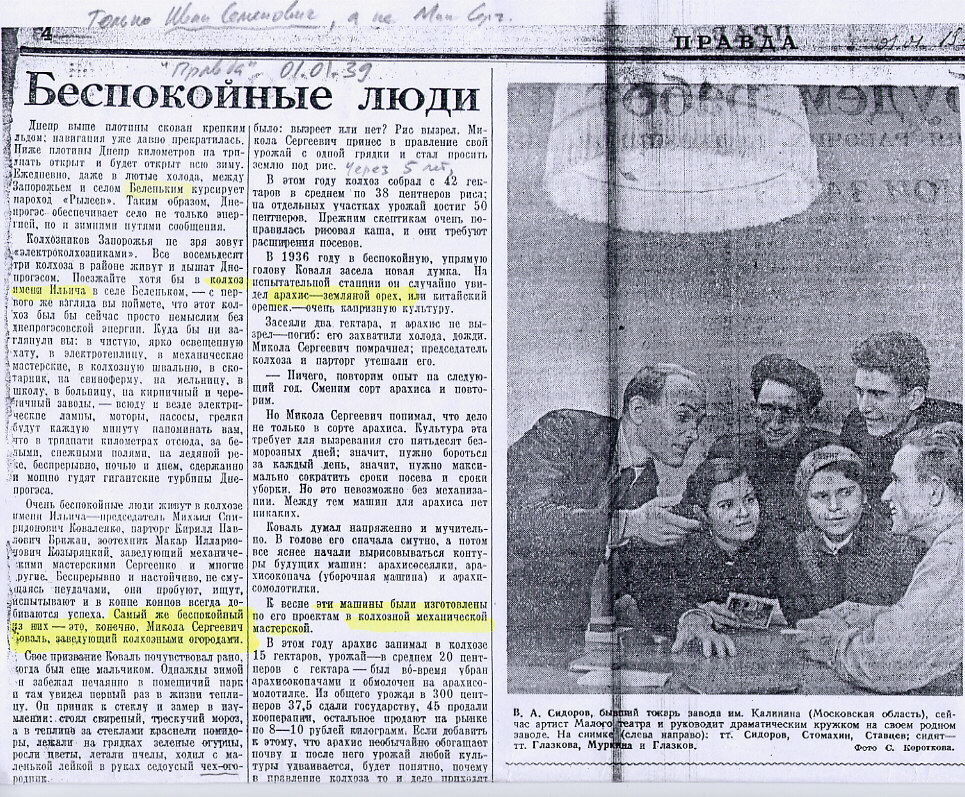

А уже к Новому 1939 году (который почти до самой войны у нас официально не отмечался, так как считался праздником чисто религиозным) в "Правде" появилась уже упоминавшаяся выше статья о Ковале, его делах и его односельчанах. Здесь же опубликован и стихотворный призыв А.Твардовского к празднованию Нового года. А раз уж сама "Правда" такое напечатала, то это стало, по существу, командой для всех. Да и последняя фраза в статье "Беспокойные люди" - тоже о праздновании Нового года. Только тогда еще о нем писали с маленькой буквы. Вот эта статья: |

| |

|

| |

|

| |

О допущенной путанице в имени-отчестве главного персонажа этой публикации уже говорилось раньше. На самом деле, речь здесь все время идет о биографических подробностях деятельности именно нашего, рассматриваемого в данном историческом описании Коваля Ивана Семеновича, во всех мельчайших деталях.

Эта путаница возникла следующим образом. Когда в селе появился корреспондент "Правды", за Ковалем кого-то послали (для интервью с ним). Но поскольку Ковалей в Беленькой чуть ли не каждый десятый (и немало из них тоже были передовиками), то по ошибке привели не того, а другого. Чтобы не бегать в поле еще раз, о всех трудовых свершениях Ивана Семеновича (о которых в селе во всех подробностях знал каждый) рассказал пришедший Николай Сергеевич. Корреспондент тщательно зафиксировал весь его рассказ в блокнот, а в конце записал персональные данные своего собеседника (не уточнив для себя, что тот рассказывал о другом человеке).

К сожалению, история с этой публикацией имела многолетнее и довольно странное продолжение. После войны уже именно этот, другой Коваль, Николай Сергеевич, стал новым знатным передовиком села и не раз представлся к правительственным наградам. И в качестве его базовых "трудовых свершений" подавались как раз все довоенные дела Ивана Семеновича. (Не могла же ошибаться "Правда"!)

Агроном Коваль Николай Сергеевич еще и 30 лет спустя упоминался в районной газете Верхней Хортицы ("Червоний промінь" от 16.09.66). Похоже, что это все тот же невольный самозванец, который "позаимствал" часть своей биографии из солидной "Правды". Но вполне возможно, что к тому времени уже реально существовал и совершенно новый Н.С.Коваль, и что он тоже был агрономом (колхоз то был очень большим, Ковалей в нем было много, да и времени прошло совсем немало.)

В любом случае, приходится с горечью констатировать, что длительное время в селе находился/лись один или два человека, которому/ым были просто приписаны все заслуги Ивана Семеновича (поливные земли на больших площадях, выращивание риса и арахиса, конструирование специальной сельскохозяйственной техники, разработка новых методик выращивания овощной рассады, другие новации в колхозе им. Кирова, задуманные и осуществленные именно Ковалем Иваном Семеновичем). А ордена (по одним данным - Ленина, по другим - Трудового Красного Знамени) и другие награды за все это получал Николай Сергеевич...

А что же Иван Семенович? Почему он сразу не вмешался с самого начала в эту послевоенную путаницу и не разрешил (и не разрушил!) ее прямо на корню? Потому что в годы войны он, как и сотни других односельчан, вынужденно оказался в зоне немецко-фашистской оккупации и, опять таки, вынужденно "сотрудничал" с оккупантами. За что потом понес довольно суровое уголовное наказание - восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Так что ему было не до разборок с Николаем Сергеевичем. У того же, очевидно, биография оказалась немного более "правильной" (именно немного, см. далее).

А пока И.С.Коваль нарабатывал передовой опыт, которым щедро делился со всеми желающими, публикуя в районной газете целые циклы статей по разным вопросам практической агрономии в местных условиях (эти публикации частично сохранились и до наших дней). |

| |

|

| |

Во все годы жители сел, окружающих Александровск/Запорожье, в качестве дополнительного (а для многих - и основного) заработка имели доход от продажи горожанам овощей, чаще всего огурцов, помидоров и картофеля. После резкой индустриализации города численность его населения возросла более чем в 10 раз, поэтому овощной "промысел" стал исключительно выгодным и привлекательным. В Беленькой этим занимались все и всегда, в том числе, и семейство Ковалей. (Занимаются и до сих пор).

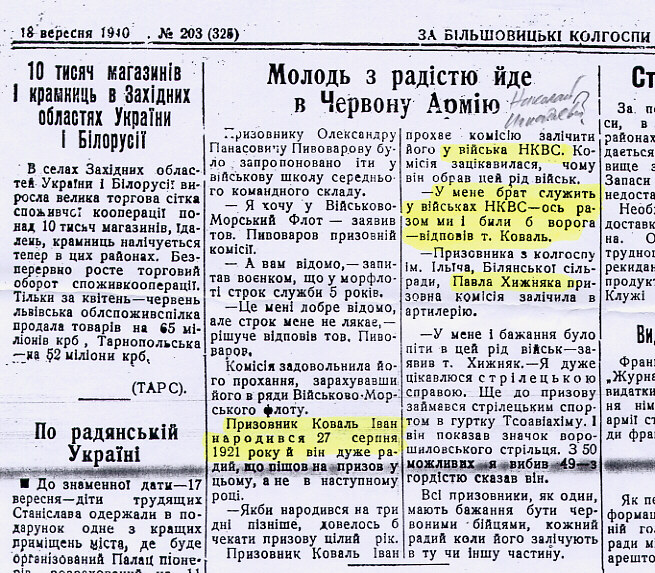

В 1940 году брата Лидии Ивана призвали на службу в армию. И направили на Черноморский флот, хотя сам он просился в военкомате на службу в войсках НКВД. (О море он тоже мечтал, с детства, но думал, что не пройдет в моряки по состоянию здоровья).

Так что теперь он был совершенно счастлив. Ничего лучшего он и представить себе не мог! Об этом случае даже писали в местной (районной) газете. |

| |

|

| |

Провожало Ивана на службу почти полсела. В Беленькой так всегда было принято.

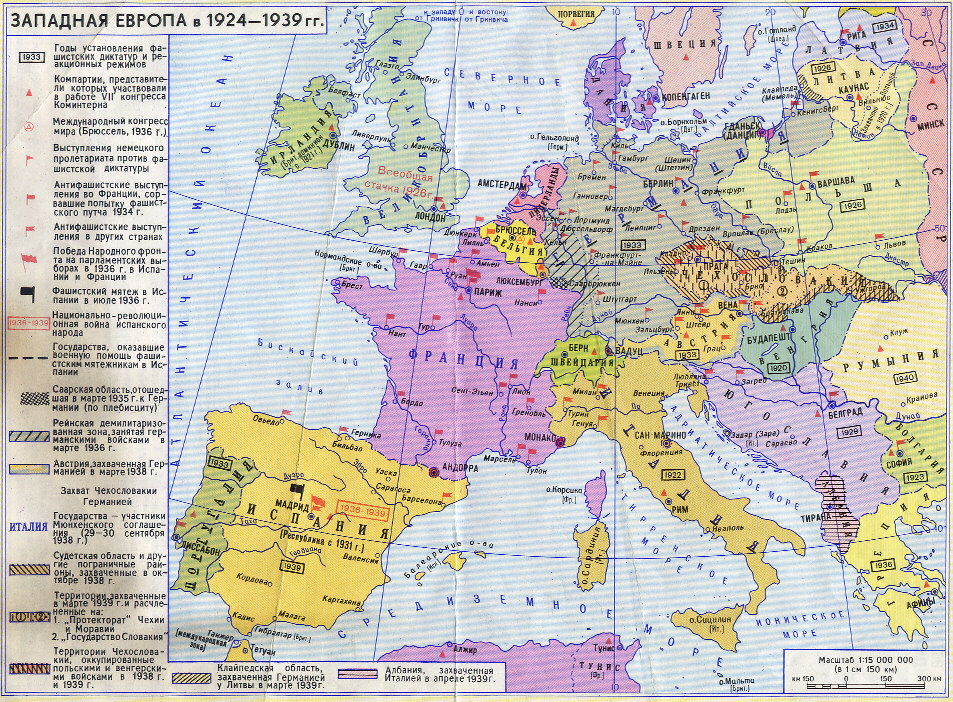

По радио все чаще говорили о Германии и Гитлере. Сначала его ругали, но затем стали все чаще хвалить. |

| |

|

(Карта раскрывается и в более крупном масштабе)

|

| |

Иногда от Ивана-младшего (моряка) приходили письма. Писал, что служит на боевом корабле (название указывать было запрещено), часто бывает в Одессе и Севастополе.

Еще раньше в армию был призван Василий, муж старшей из сестер Ковалей - Веры. Она теперь уже была не Коваль, а Гарнага. И уже носила в своем чреве будущего ребенка. И имя ему было подобрано заранее - Станислав.

Возможно, еще до войны вышла замуж и Таисия. Или собиралась замуж. Потому что ее первый сын Анатолий родился в самом начале 1942 года.

В селе жизнь шла своим чередом. Лида хорошо училась в школе, с удовольствием читала книги "Спартак", "Овод", "Фауст" и другие. Неплохо (по деревенским понятиям) владела телом и занималась акробатикой. Свободно переплывала стремительный тогда Днепр, туда и обратно. Шила обновки на подаренной ей отцом за хорошую учебу швейной машине "Зингер". Любила вышивать гладью и петь, постоянно делая это по вечерам, вместе с мамой и сестрами. Активно дружила с одноклассницей Эльзой.

(Конец 1-й части) |

| |

| |