Глава 2. Андрей, Марфа и Иван Великоиваненки (1900 - 1941)

Семейство Андрея и Марфы. Первые шаги. Рождение сына

Сельский активист. Крах иллюзий

Беглец поневоле

Голод 1932 - 1933 гг. на Полтавщине

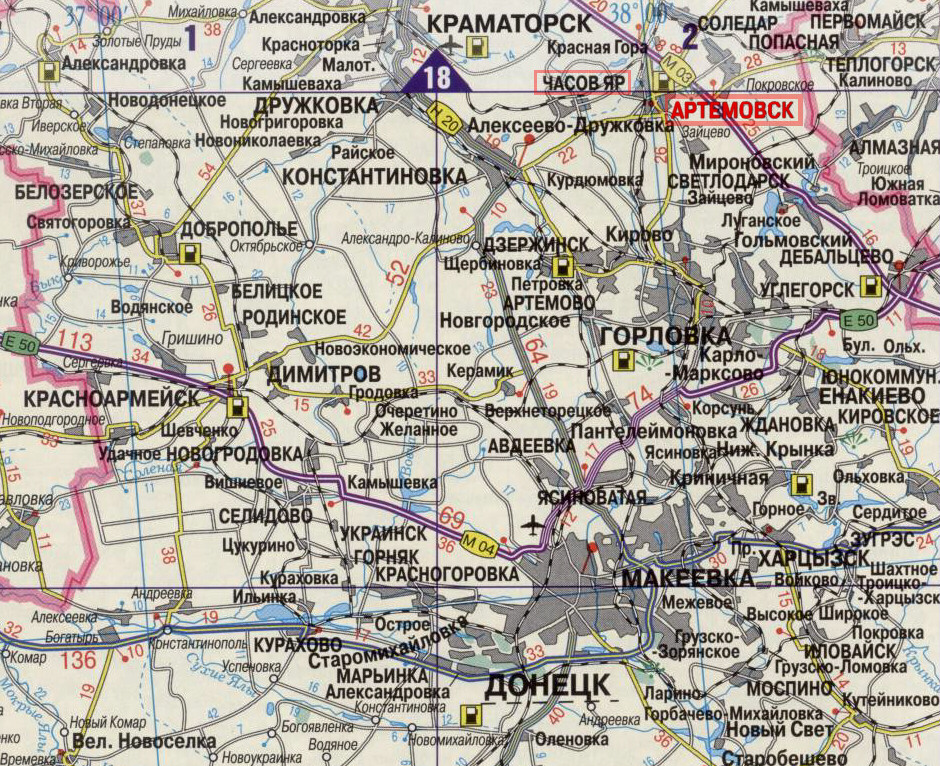

Переезд на Донбасс

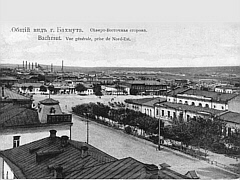

Артем и Артемовск (Бахмут)

Структура довоенного населения Донбасса

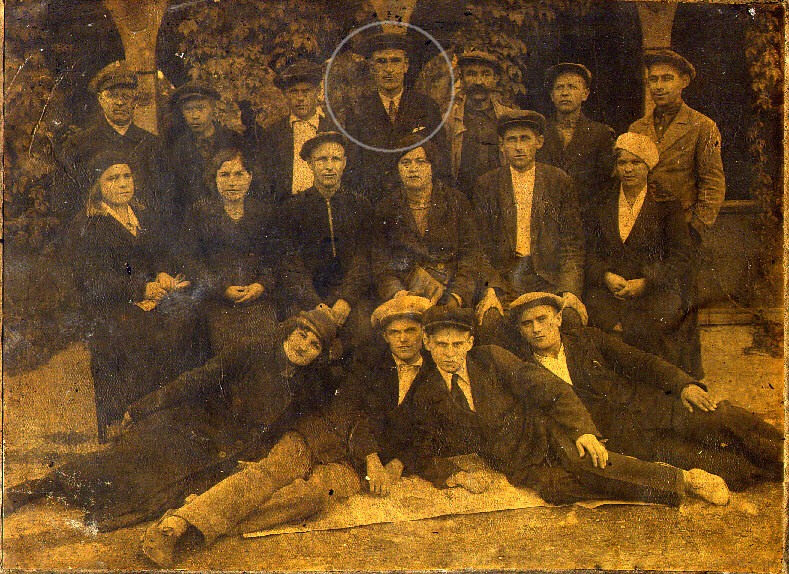

Донецкое семейство

Хлебные страсти

Жизнь в окружении "врагов народа"

Санаторий в Пуще-Водице

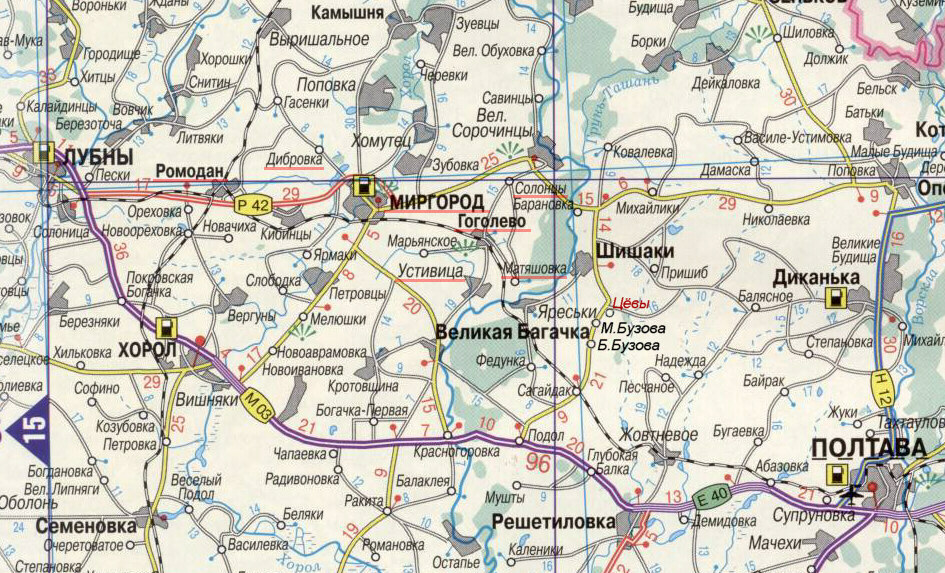

Андрей Иванович Великоиваненко, сын Ивана Павловича Великоиваненко, описанного в главе 1, родился 16 октября 1903 года в маленьком селе Матяшовка (Матяшівка) Миргородского (позже - Шишацкого, Диканского, затем снова Миргородского) уезда Полтавской губернии.

Был третьим ребенком и первым сыном в семье своих родителей - Ивана и Зинаиды (Евдокии). Семье малообеспеченной, чтобы не сказать - бедной.

Его отец, работавший писарем при уездном старосте в селе Шишаки (расположенном совсем рядом с Матяшовкой), имел только начальное образование, но отличался живым умом и какой-то врожденной грамотностью. Он вел всю официальную переписку с губернскими властями, финансовые дела своей семьи, а также помогал односельчанам в оформлении документов, заявлений, писем, залогов и кредитов. Оформлял всяческие справки, доводил до людей новости, поступавшие с почтой из Полтавы и столиц. Мечтал о том, чтобы его сыновья получили настоящее образование.

Но по объективным историческим причинам (первая мировая война, Октябрьская революция, гражданская война) получилось это только у старшего из них - Андрея, который успел таки закончить Кременчугское реальное училище, как раз к началу потрясений гражданской войны. Ему тогда было примерно 18 лет.

Реальные училища вели обучение по несколько сокращенной (за счет гуманитарных предметов) программе гимназий, но с усиленным обучением нескольким техническим и прикладным специальностям. К рассматриваемому периоду времени они были полностью уравнены в правах с гимназиями (их выпускники имели право поступать в университеты).

В годы первой мировой и на первом этапе гражданской войны Полтавщина находилась в глубоком тылу, вдали от фронтов и зоны боевых действий, поэтому жизнь здесь (в том числе, обучение) протекала обычным, установившимся чередом.

Жил Андрей в эти годы (примерно в 1916 - 1920) у кого-то из своих многочисленных родственников в Кременчуге. Здесь же он познакомился и со своей будущей женой Марфой, которая частенько приезжала погостить у дедушки с бабушкой (по линии матери), в семейство Кармазиных. (Родилась и жила она в усадьбе отца, Андрея Цьовы, на хуторе возле сел Шишаки и Бузовая. То есть, родители Андрея и Марфы были близкими земляками, что и послужило одной из первоначальных причин их сближения).

Несмотря на военные действия на фронтах первой мировой, отец Андрея все эти годы так и оставался уездным писарем. Видимо, это считалось каким-то достаточно важным вариантом государственной службы. Но даже должности коллежского регистратора (низший, XIV разряд Табели о рангах чиновников Российской империи) он так и не удостоился. (В соответствующих архивных перечнях его фамилия отсутствует).

Гражданская война глухую, находящуюся в тупике всех дорог Матяшивку, практически обошла стороной. Правда, периодически по селу проносились разные вооруженные конные отряды и обозы, после чего из уезда (Шишацкого, позже - Диканского) начинали поступать указания от новых властей. Погромы и грабежи иногда учиняли только махновцы (длительное время остававшиеся союзниками красных). Но в уездных Шишаках и, особенно, в Кременчуге смена властей ощущалась значительно сильнее.

Со временем, уже при советской власти, совсем еще молодой Андрей (не достигнувший еще и 20 лет) закончил, на этот раз - уже в Полтаве, еще и краткосрочные экономические курсы, поэтому вскоре стал работать счетоводом-бухгалтером в Шишаках, рядом с отцом. В родительский дом, в Мятяшовку, к матери, они с отцом приезжали только на праздники (но их тогда в течение года было очень много).

Молодой, красивый и образованный - Андрей был единственный такой на все село. И не только свое. Во всей округе! Поэтому из первого парня на деревне быстро превратился в завидного жениха. Относительная бедность семьи его родителей компенсировалась очевидной перспективностью парня.

Это позволило таки Андрею, с ведома и благословения родителей, посвататься к Марфе (с которой он познакомился во время учебы), тоже 1903 г.р., - девушке из довольно обеспеченной (то понятиям тех лет и той местности) семьи Ивана Андреевича Цьовы, проживавшей в неподалеку расположенном селе Малая Бузова (точнее, на безымянном тогда хуторе рядом с этим селом; в наши дни - сельцо Цьовы). Те дали согласие, но при условии, что зять будет жить у них. Фактически они просто не хотели отпускать дочь от себя, но обосновывали свое решение тем, что в семье не хватает мужских рук (у них было 3 взрослые дочери и два отдельно проживающих сына; все другие умерли от разных эпидемий еще в раннем детстве).

Перспектива стать хозяином в крепкой усадьбе понравилась и Андрею. Нравилась и сама Марфа, получившая домашнее образование от матери (Василисы Кармазиной), начитанная, трудолюбивая и физически крепкая. В сентябре 1924 г. молодые поженились, стали жить-поживать "и добра наживать" (на самом деле, в основном, - неприятностей).

Молодой муж с размахом взялся за семейные дела. И почти забросил свою работу счетовода, практически полностью переключившись на натуральное домашнее хозяйство. Удачное начало семейной жизни подкреплялось еще и явными способностями Андрея к ремеслам каменщика и плотника-столяра, которые он унаследовал от своего отца.

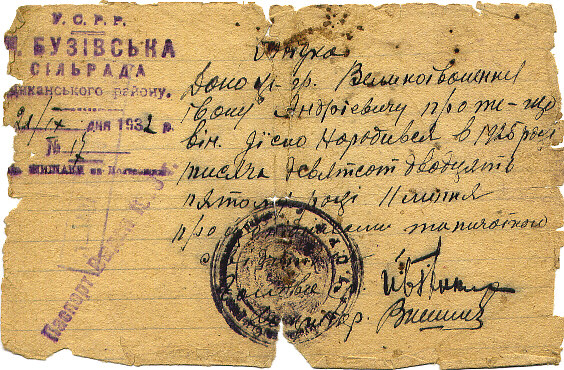

11 июля 1925 года в молодой семье родился сын (будущий отец автора этих строк). Марфа захотела, чтобы его звали точно так же, как и ее отца - Иваном Андреевичем. На том и порешили. Тем более, что по церковному календарю как раз совсем рядом был день Иоанна-Крестителя (Предтечи). Рождение это зафиксировано следующей справкой (довiдкой) ближайшего сельсовета (правда, оформленной спустя несколько лет):

В наше время этот документ выглядит довольно непривычно. Удивляет, например, что в справке не указаны имена родителей. Видимо, тогда это не требовалось. Нет и данных о месте рождения (видимо, по умолчанию подразумевается, что это сама Малая Бузова). Тем не менее, это копия (отсканированное изображение) подлинного оригинала справки! (И в этом самая большая ее ценность).

На первый взгляд, вызывает удивление дата выдачи справки - 21 сентября 1932 года. На самом деле, ничего удивительного в этом нет. Просто в течение какого-то времени (в данном случае - нескольких лет) в такой справке не было никакой необходимости. (Село!) А получена она непосредственно перед последовавшем в 1932 году отъездом семьи на Донбасс. А там документы были уже нужны для всех.

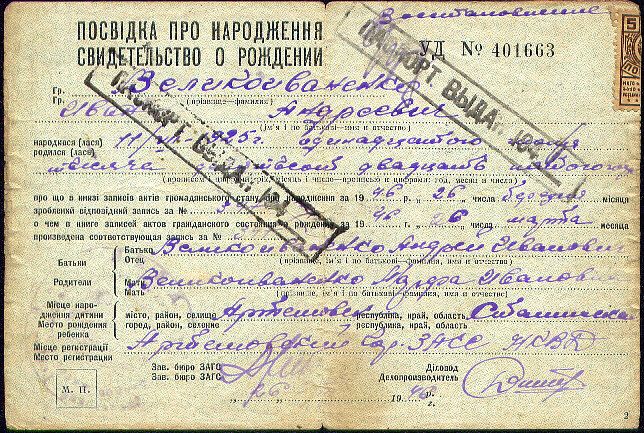

Впоследствии настоящее место рождения (с.Цьовы Мало-Бузовского сельсовета) сына Марфы и Андрея никогда и нигде не указывалось. Так как Андрею долгие годы приходилось заметать все следы своей биографии этого периода. (Как и его сыну - данные о деде-"кулаке"). Сразу после войны Ивану было даже "восстановлено" такое свидетельство о рождении:

Здесь уже указаны имена родителей Ивана, но место его рождения (г.Артемовск) явно сфальсифицировано. А на основе этого документа, как показывают штампики, в 1947 году Ивану даже выдавался первый послевоенный паспорт.

В дальнейшем это "свидетельство" больше никогда не использовалось. Во всех последующих документах Ивана местом его рождения всегда указывалась Матяшовка. Совершенно голословно, без подтверждающих документов. Только потому, что оттуда родом был его отец Андрей. Но каким образом это было оформлено и зачем, - так окончательно и не выяснено до сих пор.

Скорее всего, чтобы еще немного изменить данные о своей личности и скрыть таким образом свое "сомнительное" социальное происхождение и "неблаговидное поведение" в годы войны (проживание в оккупации, штрафбат, да еще и немецкий плен). Чтобы раствориться среди многочисленных Великоиваненко из родного села отца (по данным одного из его старожилов, их там было около 40 семейств). А оформлено это "перемещение в пространстве" было, очевидно, со слов, а также, возможно, и на основании справки Малобузовского сельсовета (без указанного места рождения).

Кстати, на этой справке ("довідці") тоже имеется штампик о выдаче паспорта, с датой, заканчивающейся на цифру 3. Предпоследняя цифра года на ней совершенно не видна, но она может быть легко вычислена (с точностью до одного года). В военном 1943 году паспорта на оккупированной территории не выдавались, а в 1963-м Иван Андреевич Великоиваненко был уже человеком с определенным социальным статусом (завучем средней школы), значит, уже имел полный комплект документов. Остается только одна возможная дата выдачи второго послевоенного паспорта - 1953 год. Но именно по первоначальной справке.

Но пока до всего этого еще больше 20 лет...