|

||||||||||

|

||||||||||

| . | ||||||||||

Зная способы образования фамилий и возможную динамику их видоизменения на первоначальной стадии их существования, можно с полной уверенностью заявлять, что выделенные в таблице люди (по крайней мере, некоторые из них) точно являются предками носителей фамилий Великоиваненко и Цьова (Цёва, Циова), жившими в этом регионе через сто лет, в середине XIX века. И предками всех их потомков. Заслуживает внимания то обстоятельство, что казаками (по-украински - козакАми) ко времени принесения обещания-присяги 1732 года вполне официально стали и потомки переселенцев из Польши, прибывших в эти места примерно за 150 лет до этого (то есть, представители их 5-го, 6-го, а то и 7-го их поколений). Этнически, по духу и крови, они, во многом, оставались поляками, а по "гражданству" (российскому подданству) стали уже украинцами (российскими "малороссами"). |

||||||||||

|

||||||||||

Первым исторически достоверным лицом, известным автору и имеющим фамилию Великоиваненко, стал некий Павел, родившийся примерно в 1850 году, в Полтавской губернии, на территории бывшего Миргородского полка. Он был одним из потомков казаков, упоминавшихся ранее под базовыми (изначальными) фамилиями Великий и Иваненко. Имя этого человека удалось точно установить по сохранившемуся свидетельству о рождении его внука Андрея (1903 г.р.). Других письменных данных о Павле не сохранилось. Но точно известно, что он был лицом духовного сана невысокого ранга, скорее всего, - православным иереем (что означает священник, батюшка) или диаконом. Ориентировочно - в какой-то деревенской церкви на Полтавщине, в Миргородском или Шишацком уезде. Поскольку Павел не числится в сохранившихся списках выпускников Полтавской духовной семинарии (так же, как и Киевской духовной академии) соответствующих лет выпуска, остается предполагать, что свой путь к богу он нашел в другом месте. Во всяком случае, он не пролегал ни через один из мужских монастырей, иначе из-за обета безбрачия монахов он не оставил бы никакого потомства. В качестве внутрисемейной легенды изредка говорили, что он состоял на военной службе в довольно известном Миргородском казачьем полку, в 1878 году заново воссозданном уже в качестве чисто военного формирования, а именно, 168-го пехотного Миргородского полка (а с 1892 года - 186-го пехотного резервного Миргородского полка, просуществовавшего до августа 1916 года). Павлу тогда было около 30 - 40 лет, и он вполне мог здесь служить. В таком случае наиболее вероятной представляется его служба в этом полку именно в качестве духовного лица. Подробности этого в семье не сохранились (и даже скрывались), а соответствующие документы (как и почти все другие дореволюционные) погибли (или были специально уничтожены) в ходе гражданской войны, последовавшей после переворота большевиков в октябре 1917 года. Предполагать же можно все, что угодно... В семейно-бытовом отношении Павел был человеком толковым, организованным, уделяющим большое внимание воспитанию и образованию детей. Их у него было, как минимум, двое, но до наших дней дошло имя только одного из них - Ивана (продолжателя рода по мужской линии). Имя его жены не сохранилось. Еще один предок автора (из числа земляков-полтавчан), Игнат, отец Зинаиды/Евдокии, давшей впоследствии новую (женскую) струю в развитие рода Великоиваненко, ничем, кроме имени, в памяти семейства не отмечен. А имя его жены, опять-таки, вообще не известно. |

||||||||||

|

||||||||||

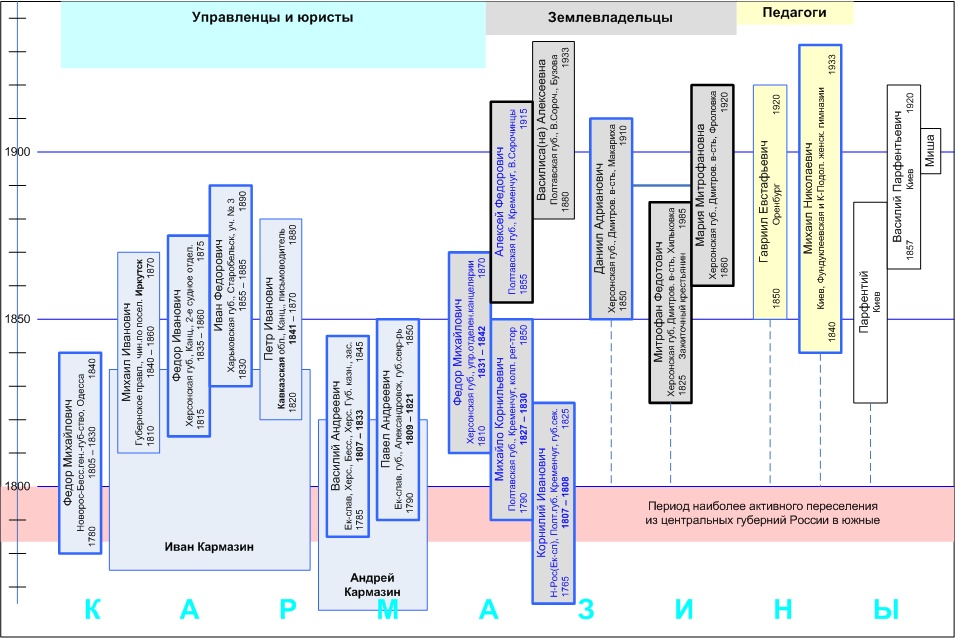

Примерно через 30 лет после царствования Анны Иоанновны (и уже после Елизаветы I), в начале эпохи правления Екатерины II, началось масштабное административно-территориальное реформирование страны. На левобережной части Украины были образованы Малороссийская (1765) и Харьковская губернии, а на правобережной, в среднем течении Днепра, Новороссийская (1764), впоследствии ставшая Екатеринославской, сначала с губернским центром в Кременчуге, а позже - в Екатеринославе (в настоящее время - Днепропетровск). Вскоре после этого Россия провела и победоносно завершила одну из главных для себя (вторую) русско-турецкую войну (1768 - 1774 гг.), в результате которой овладела всем северным Причерноморьем, в т.ч., Молдавией (Бессарабией), и установила протекторат над формально независимым ("освободившимся" от Турции) Крымом. Наиболее известными российскими полководцами той поры были Орлов, Румянцев, Суворов и Ушаков. К тому же, сразу после окончания этой войны, в 1775 году, по предложению Потемкина, Россия окончательно ликвидировала Запорожское Войско и запретила запорожское казачество на все времена. На некогда свободных землях Причерноморья (перед войной контролировавшихся Османской империей) была организована огромная Таврическая губерния. Позже из нее была выделена Херсонская губерния, из которой, в свою очередь, затем выделились Николаевская.На практически никем не заселенные до того территории нового юга России хлынула волна переселенцев-колонистов, как из самой России, так и из Германии (по приглашению самой Екатерины II). Немецким переселенцам были гарантированы свобода вероисповедания, свобода от гражданской службы и рекрутской повинности, беспроцентные ссуды, право на беспошлинную торговлю и другие льготы. В итоге в России образовалось более 300 немецких колоний, из них 181 - на юге Украины и в Бессарабии, а еще 104 - в Поволжье (немногочисленные остальные разместились в других губерниях России). В 1777 году был заложен Екатеринослав, в 1794-м - Одесса, а уже в 1805 году именно в ней размещался штаб Новороссийско-Бессарабского генерал-губернаторства.Создание новых административно-территориальных единиц на юге России потребовало перемещения в эти края и целой армии чиновников из центральных районов страны и обеих ее столиц. Наибольший для автора интерес в этом процессе представляют переселенцы по фамилии Кармазины. Во-первых, это одна из важных, хотя и не вполне очевидных составляющих (из-за обрыва мужских родословных линий) генеалогического дерева, описываемого далее. Во-вторых, возможно довольно четкое документальное исследование данной группы лиц уже начиная примерно с 1780 года, как раз по той причине, что Кармазины были преимущественно чиновниками, которые регулярно (ежегодно) и практически исчерпывающим образом описывались изданиями под названием "Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской Империи".

Не являются исключением и довольно многочисленные уже тогда Кармазины. Не все они являются прямыми или близкими родственниками, но часть из них таки связаны и непосредственными семейными узами. Эти связи могут быть установлены по их именам и отчествам, известным по росписям, а также годам их рождения. Последние, к сожалению, в общих архивных росписях не зафиксированы, но могут быть ориентировочно определены по годам трудовой деятельности и занимаемым должностям.

Выборка всех необходимых данных из указанных выше документов и установление взаимосвязей между ними тщательно и добросовестно выполнены автором данной работы. Полученные результаты представлены в следующем схематическом генеалогическом построении (раскрывается и в более крупном масштабе): |

||||||||||

Крайние цифры в нижней части каждого прямоугольника указывают ориентировочные даты рождения и смерти, а средние - точные даты (годы) пребывания на государственных должностях, зафиксированные в исторических документах. В синих рамках показаны лица дворянского сословия. Их ранги для экономии места и времени здесь не расшифровываются. Да и особого смысла, как сейчас будет показано, в этом нет. Черными рамочками обведены землевладельцы, не являющиеся дворянами, зажиточные крестьяне и т.н. разночинцы, не находящиеся на государственной службе. Часть из них утратила дворянские звания, другая и не имела их никогда.

Наиболее важной для целей настоящего исследования является линия, проходящая через не последнего в Полтавской губернии землевладельца Алексея Кармазина и выводящая на его дочь Василису (в украинском быту - Василину) - она самая верхняя на графике. Прямых указаний на происхождение этого Алексея в исторических описях, на первый взгляд, нет. Но это говорит только о том, что в силу семейных и исторических причин он потерял (или оставил) государственную службу и утерял свое дворянское звание (но не происхождение). Но он не возник ниоткуда. И фамилия Кармазин не свалилась на него с неба. Значит, ввиду исчерпывающего наличия на схеме всех остальных персонажей и их календарных отметок, его отцом является не кто иной, как присутствующий на графике (и в росписях) Федор Михайлович Кармазин, потомственный землевладелец и земледелец, вернувшийся (от отцовской "сохи") на активную государственную службу при губернаторе Херсонской губернии. Поэтому его сыну пришлось полностью сосредоточиться на хозяйствовании в семейных землевладениях. Вакантных чиновничьих должностей, обеспечивающих право на передачу по наследству дворянских званий чиновникам средних разрядов действовавшей тогда Табели о рангах, в то время уже резко не хватало. Тем более, что такой титул мог быть передан только одному из наследников, как правило, старшему из сыновей. Поэтому эти невысокие титулы (чаще всего, коллежский асессор или титулярный советник) в следующих поколениях постепенно терялись. Для их сохранения хотя бы старшими из наследников, их отцам, помимо прочего, приходилось довольно часто неофициально передавать им "по наследству" (то есть, уступать) и свои должности.

Василиса Кармазина (прабабушка автора данных строк) не смогла стать наследственной дворянкой из-за низкого титула отца (к тому же, им утраченного), а также своего женского пола (в исключительных случаях такие вопросы иногда решались, но чуть ли не самим царем). Однако скромный быт ее семейства (сначала отцовского, а затем - и с мужем) существенно дополнялся добротной одеждой, хорошей мебелью, музыкальными инструментами, большой по тем временам домашней библиотекой, получаемыми из Петербурга по подписке журналами. В меру возможного, сохраняла семья и светские манеры. |

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

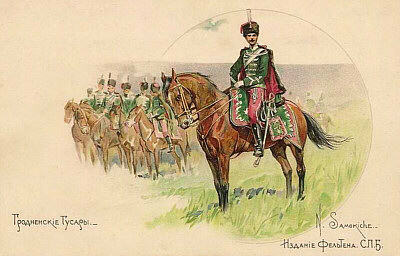

Раздираемая внутренними противоречиями, Польша, еще недавно переживавшая период своего наивысшего исторического подъема, к концу XVIII века окончательно развалилась. Нашествие Наполеона ненадолго объединило ее в т.н. Великое Герцогство Варшавское, но затем русские "освободители" надежно прибрали ее к своим рукам (с 1813 года - больше чем на сто лет). Было образовано Королевство Польское (другое название - Царство Польское) в составе Российской Империи, имеющее, впрочем, некоторые автономные права (подобно Финляндии, включенной в состав России в 1809 году). Для создания видимости собственных (но, конечно, безоговорочно преданных русскому царю Александру I) вооруженных сил на территории Польши было образовано два кавалерийских полка. Первый из них, Лейб-гвардии Уланский Его Величества полк, был сформирован в Варшаве в 1817 году и состоял преимущественно из уроженцев западных окраин России "русских" национальностей (в наименованиях того времени - великороссов, малороссов и белорусов). Второй, Лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, был сформирован в польском городе Седлеце в 1824 году из этнических поляков, в том числе, из "малороссов" польского происхождения, массово проживавших на украинских землях со времен Речи Посполитой.

С 1864 года Гродненский гвардейский полк тоже был переведен в Варшаву. (Оба фото полкового плаца и казарм, естественно, сделаны позже, в начале ХХ в.) |

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

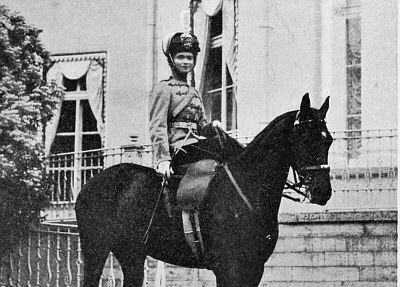

Приставка "лейб" (от латинского label - этикетка) в названии обеих гвардейских полков означала их особый, привилегированный статус приближенных к императорской семье. В них "служили" (в основном, числились) и сами особы императорской крови (позже - даже цесаревны, принцессы). По сути же, оба эти полка были сформированы как раз для охраны членов царской семьи. |

||||||||||

|

||||||||||

Происхождение фамилии Андрея Цьовы (Цьова, Цёва, Циова) - старо-польское. В польском языке слово "zewa" имеет много значений: веретено, челнок, ось, трубка, дудка, кость, жила... Общим во всех этих словах является то, что любое из этих понятий представляет собой нечто тонкое и длинное. То есть, фамилия Цьова может означать характеристику ее первого владельца (высокий худой человек), и по своему смыслу быть подобной фамилиям Стеблов, Жердев, Палкин, Дудка, Довгый. Еще одним возможным переводом этого слова с польского является струя (или струйка, ср. с украинским "цівка крові на скроні"). Что же означает струя как слово, образующее фамилию, можно только предполагать. Возможно, первый ее обладатель был героем, многократно раненым в боях, часто и обильно истекавший кровью. Такого типа фамилиями являются Кровавый, Рубака, Зленко, Страшненко и т.п. Но могло быть и наоборот, а именно, что человек этот был чрезмерно труслив, вплоть до мочеиспускания в момент опасности, что стало, например, причиной появления таких украинских фамилий, как Стецько (Стецко) или Стецків. Согласно одному из украинских способов образования фамилий, слово Цьова могло быть и просто прозвищем, указывающим на дефект речи "основателя" фамилии, - шепелявость (произосившего слова "чобіт", "чорт", "чорний", "чого?" как "цьобіт", "цьорт", "цьорний", "цього?"). Только крайне маловероятно, что представитель польской шляхты, пусть и бедный, не имел своей устоявшейся фамилии намного раньше, еще в момент переезда на Полтавщину, оформления собственности на землю и т.п. Поиски возможности еврейского происхождения этой фамилии никаких результатов не дали. В идише (самый массовый язык евреев до середины 20-го века) никакого подобного по звучанию слова, вроде бы, нет. В иврите слово цева имеется и означает цвет, окраска. Но это физическое понятие довольно трудно увязать с фамилией. Предположительные (родственные к понятиям цвета) профессии маляр и художник, скорее всего, не подходят, так как именно такие слова в этом языке тоже имеются, а звучат они иначе. А главное, во времена образования фамилий ивритом еще никто не пользовался, он тогда считался мертвым языком, сродни латинскому. Установить происхождение и значение этой фамилии более точно и окончательно теперь уже вряд-ли удастся. Тем более, что этого не знают даже нынешние ее носители, опрошенные автором в момент написания данной работы. |

||||||||||

О жене Андрея вообще не известно ничего конкретного. И все же, уклад всей жизни семейства, его хозяйствования и быта (см. далее) позволяют предположить, что Андрей был женат на этнической украинке. Об их детях известно только то, что у них был сын Иван. Некоторое время в семье автора данного повествования считалось, что Андрей, находясь на службе в армии, участвовал в подавлении национально-освободительного движения польского народа. И это, естественно, тщательно скрывалось. Однако исследования показывают, что для таких выводов нет никаких оснований. Во-первых, Гродненский кавалерийский полк, как состоящий почти исключительно из этнических поляков, крайне редко привлекался к таким операциям (хотя и создавался, в т.ч., и с такой целью, и в некоторых боях и перестрелках с "мятежниками" таки участвовал). Во-вторых, Андрей просто не успел быть призванным в армию (это произошло ориентировочно в 1865-70 году) к моменту последнего исторически значимого национального восстания поляков 1863 - 1864 годов. Зато вскоре после начала своей воинской службы Андрей вместе со своим полком попал в последнюю (до 1-й мировой войны) русско-турецкую военную кампанию (1877 - 1878 гг.) Эта война возникла из-за "сочувствия" (как теперь говорят российские историки) большинства христианских народов и, в первую очередь, России к народам юго-восточной Европы, сотнями лет угнетаемым Османской Империей. Немаловажно и то, что у России давно чесались кулаки - почти 50 лет до этого она ни с кем не воевала. |

||||||||||

|

||||||||||

Примерно в 1880-85-м году Андрей, находясь к тому времени в унтер-офицерском чине, вышел в отставку, позже передав воинскую эстафету своему сыну Ивану (когда тот достиг призывного возраста). К исходу ХIХ века он уже постоянно жил в Полтавской губернии. Здесь Цьовы, конечно, не бедствовали. Андрей имел передаваемую из поколения в поколение усадьбу, несколько лошадей, корову, свиней, всю домашнюю утварь, а, главное, десять десятин земли (как оказалось позже, это составляло 10,925 га). Но на фоне других хозяев, имевших порой в своей собственности по несколько десятков (а то и сот) десятин земли, это было совсем небольшое землевладение, позволявшее Андрею со своей семьей лишь довольно скромно жить на тихом хуторе, среди еще нескольких таких же поселенцев, как и он сам, бывших его родственниками. А вот на фоне почти беспросветной бедноты окружавших хутор сел, Андрей казался едва ли не богачом. В 1897 году в Полтавской губернии пахотных земель было 4,17 млн.десятин. Примерно половина их принадлежала помещикам, другая - крестьянам (около 2,5 млн. чел). Поэтому средняя обеспеченность крестьян землей составляла примерно 1 десятину на одного человека. Конечно, этого было маловато. |

||||||||||

|

||||||||||

После фактической ликвидации запорожского казачества войсками Екатерины II в ходе второй русско-турецкой войны (1768 - 1774 гг.) и юридического оформления его запрета в 1775 году, на юге Украины возникла радикально новая ситуация.

Свободных, хотя и не слишком плодородных земель поначалу здесь было немало. Но привыкшие к раздольному образу жизни запорожские казаки не слишком торопились возвращаться к занятию своих предков - земледелию. Тем более, не торопились они возвращаться во владения своих бывших хозяев (от которых они, большей частью, в свое время, просто сбежали). Пока казаки (теперь уже - бывшие) находились в мучительных раздумиях, лучшие пахотные земли захватывались немецкими колонистами, массово прибывавшими в южные украинские степи по призыву Екатерины. (Как уже указывалось ранее, в этих краях возникло более 180 таких поселений). В итоге хорошей, пригодной для обработки земли для местного населения оставалось все меньше, что и привело, в итоге, уже в XIX веке, к ее дефициту даже здесь. Меньше других пострадали запорожцы, умевшие не только размахивать саблей и сходиться в бою "лава на лаву", но и имевшие какие-нибудь ремесленные навыки и профессии (бондари, шорники, скорняки, кузнецы, плотники, винокуры и другие). Они могли найти применение в любом месте, оказывать услуги населению, торговать своими изделиями на рынках и т.д. При многолетней, передаваемой из поколения в поколение традиции занятий теми или иными профессиями, названия их видов деятельности постепенно становились их родовыми фамилиями. Среди многочисленных на Сечи и в округе кузнецов был и один, ставший родоначальником одной из ветвей генеалогического дерева, описываемого в данной работе, некий безымянный Коваль (один из многих, таких же как он). Как и указывает украинское значение его фамилии - потомственный кузнец. Проживал и работал он где-то в непосредственной близости от острова Хортица - в селах Верхняя и Нижняя Хортица, Лысая Гора или Лысогорка, Беленькое, городе Александровске и в других прилегающих к нему местах. На постоянное место проживания осел с семьей в селе Беленьком (или, на русский манер, "деревне" Беленькой). В период подготовки и проведения сельскохозяйственных работ вместе со всеми мужчинами семейства он изготавливал и ремонтировал соответствующий земледельческий инвентарь (плуги, бороны, сапки, лопаты), в любое иное время изготавливал топоры, петли и засовы, подковывал лошадей, а в праздничные дни, в порядке частного предпринимательства, устраивал массовые народные гуляния на качелях, каруселях и других самодельных аттракционах. Все оборудование для этого семья Коваля (и семьи его потомков Ковалей в дальнейшем) делала самостоятельно. Народные гулянья организовывались и проводились в сквере "Дубовая роща" уездного Александровска (позже переименованного в Запорожье). Кем была его жена? Обычной женщиной из этих же мест. Ее имя не известно, даже предположительно. Но однофамильцев (многие из которых являются родственниками) потомки Коваля имеют великое множество, как в селе Беленьком (Беленькой), так и во многих других. Точно известно только имя одного из его сыновей - Семен (о нем речь пойдет далее). |

||||||||||

|

||||||||||

Плавни - обширная низменность у реки (в данном случае - левый берега Днепра), изрезанная ее небольшими проливами и заливами, сплошь покрытая обширными лугами, невысоким лесом, кустарниками и болотными растениями. В период весеннего разлива почти полностью затапливаемая. А во времена больших наводнений - затапливаемая полностью. Немногочисленные люди, проживавшие здесь, в этот период должны были найти способ, время и место эвакуации.

|

||||||||||

|

||||||||||

На постоянной основе в плавнях жили только лесники и егери. В России соответствующие должности образованы еще при Петре I, сначала в виде лесной стражи из местного населения. Со времен Екатерины II, а именно - с 1765 года, в русской армии, по немецкому образцу, на периоды военных действий стали формироваться целые егерские отряды, а позже - и полки (но только до 1856 г.). Позже, во второй половине XIX века, лесники и егери относились (по подчиненности) уже к расписанию гражданских государственных должностей при соответствующих Управлениях (Департаментах) лесного хозяйства (хотя непосредственно в эти перечни они и не входили; там было обозначено только их руководство - директора, инспекторы и ревизоры). Во времена правления большевиков лесники и егери пользовались ярко выраженным недоверием властей (из-за того, что они имели огнестрельное оружие и когда-то были "запятнаны" участием в "царских войсках"). Но без этих подлинных хозяев леса (не в имущественном смысле, а по призванию) лесное хозяйство пришло бы в полный упадок. Вот их и терпели... Главой и представителем семейства, несколько поколений которого были егерями и лесниками, единственными на несколько сот квадратных километров днепровских плавень, в их части, находившейся напротив Лысой Горы, Беленькой и Тарасовки, был Тихон Теплый (ориентировочно, 1850 г.р.). Семья Тихона постоянно жила прямо в плавнях, в домике лесника. Все ее члены охраняли природу от браконьеров, следили за появлением в плавнях посторонних лиц (например, беглых преступников). Как могли, оберегали леса от возникающих иногда пожаров, локализовали и тушили их. Из-за большой общей сырости на всей территории плавень и огромного количества водных преград эти пожары никогда не были угрожающе большими. Как правило, дело ограничивалось возгоранием одного-единственного дерева вследствие прямого удара молнии. Охотились на зайцев, бобров и ондатру (ради меха), ловили рыбу (которую здесь тогда можно было брать чуть ли не голыми руками). Имели и содержали подсобное домашнее хозяйство, а вот земледелием не занимались, в плавнях для этого не было практически никакой возможности. Зато выпасали скот, косили сено, массово собирали щавель и ежевику (для собственных нужд и на продажу в Александровске). На время учебы детей (начальная школа в Беленькой была уже и тогда) Теплые отдавали их родственникам в село, и после этого виделись с ними только на каникулах. Такого образования в те времена было более, чем достаточно. Вот так и жили Теплые, из поколения в поколение. |

||||||||||

|

||||||||||

Иван Павлович Великоиваненко, уездный писарь Иван Павлович Великоиваненко - сын Павла, своего предка, обозначенного в качестве патриарха в одном из предыдущих разделов. Родился около 1870 года. Получил начальное образование, но по стопам отца (священнослужителя или диакона) не пошел. Несмотря на то, что тот мечтал отправить его учиться в Киев, в духовную академию. Однако, столь грандиозные замыслы не позволяло осуществить довольно скромное имущественное состояние семьи отца. Поэтому Иван усердно работал в качестве писаря при местном старосте в местечке Шишаки, бывшем тогда уездным центром Полтавской губернии. Старожилы округи помнят его и до сих пор. В те времена эта должность предполагала не только наличие общей грамотности, но и целый набор специальных знаний и умений. Необходимо было знать строго регламентированную форму каждого вида документов (прошений, заявлений, отчетов), причем, не подготовленную полиграфическим способом, а излагаемую на чистом листе бумаги, и форму обращения к чиновникам каждого уровня и ранга, уметь четко и аргументированно излагать обстоятельства дела, мотивацию и суть обращения, записывать все это каллиграфическим почерком на специальных видах бумаг. Иван Павлович довел все соответствующие навыки до уровня подлинного совершенства. К его столу в сельской управе всегда стояла очередь из посетителей, причем, не только из неграмотных. Из-за рода своей служебной деятельности в армию никогда не призывался.В хозяйственно-бытовом смысле Иван был плотником, столяром и бондарем. Имел много соответствующих инструментов, небольшую часть из которых довелось увидеть и подержать в руках даже его правнуку - автору данных строк. По другим данным, именно этот Иван и был церковным дъяком. Но это не очень увязывается с рассказами о его деятельности в селе. Причина кажущейся противоречивости сведений заключается в том, что к исходу XIX века в России было два вида диаконов - писари при уездных старостах и обычные церковные. Они были примерно равны и по своему статусу, т.е., положению в обществе. Женат Иван был на Зинаиде, о личности которой не известно ничего, кроме того, что она родила пятерых детей, имена которых Анна, Александра, Арсентий, Даниил и Андрей. (Андрей - будущий дед автора данных строк, воочию видевшего и его сестру Александру, свою двоюродную бабушку). Имя этой Зинаиды подтверждено документально. Хотя в устных рассказах употреблялось и другое имя жены Ивана Павловича - Евдокия (Явдоха).

В целом, семья Ивана была откровенно бедной. Несмотря на это, после прихода к власти большевиков она оказалась в немилости, из-за набожности главы семейства и духовного сана его отца. |

||||||||||

|

||||||||||

Иван Андреевич Цьова. Этот исторический персонаж является одним из самых интригующих и трагических по своей судьбе предков семейства Великоиваненко, о котором рассказывается в данной семейной повести-хронике. И, якобы, наиболее компроментирующим всех своих потомков, чуть ли не самим фактом своего существования. Но попробуем разобраться в обстоятельствах его жизни. Родился Иван примерно в 1878-80 году. Сын Андрея, гусара Гродненского полка. А по долго скрывавшейся от потомков информации - и сам служащий того же полка. Продолживший дело отца, принявший от него эстафету. Через несколько десятков лет после его гибели в семье иногда говорили (шепотом), что этот Иван служил офицером в царской армии. (Какой "ужас"!) |

||||||||||

А как он мог не служить в ней? Во-первых, его отец был военным. Во-вторых, в 1900 году ему было примерно 20 лет (или чуть больше), и он, по семейной традиции и закону о всеобщей воинской повинности, пошел на службу в армию. (О предстоящей Октябрьской революции 1917 года тогда еще не подозревал и сам В.И.Ленин). А в 1914-м, примерно в 35 летнем возрасте Ивана Цьовы, началась первая мировая война, и оставаться вне армии было уже просто невозможно. Будущей Рабоче-Крестьянской Красной Армии тогда еще и в помине не было. Так в какой армии он должен был оказаться? Как известно, поводом к началу Первой мировой войны стало убийство австрийского эрцгерцога (принца) Фердинанда боснийскими террористами в Сараево 28 июня 1914 года. Последовавшая за этим цепь международных требований, ультиматумов и мобилизаций привела к объявлению Австро-Венгрией войны Сербии, ровно через месяц со дня убийства, 28 июля 1914 г. В течение ближайших дней и недель войну друг другу объявила большая часть европейских государств, а спустя несколько месяцев - и многих других государств мира. Россия оказалась официально втянутой в войну 1 августа 1914 года (ее ей объявила Германия).

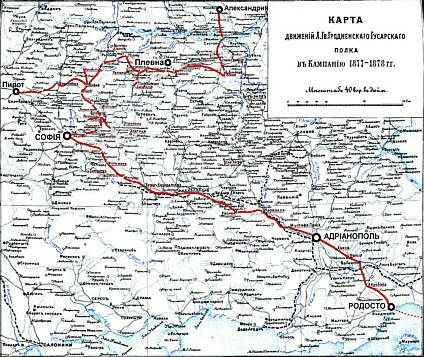

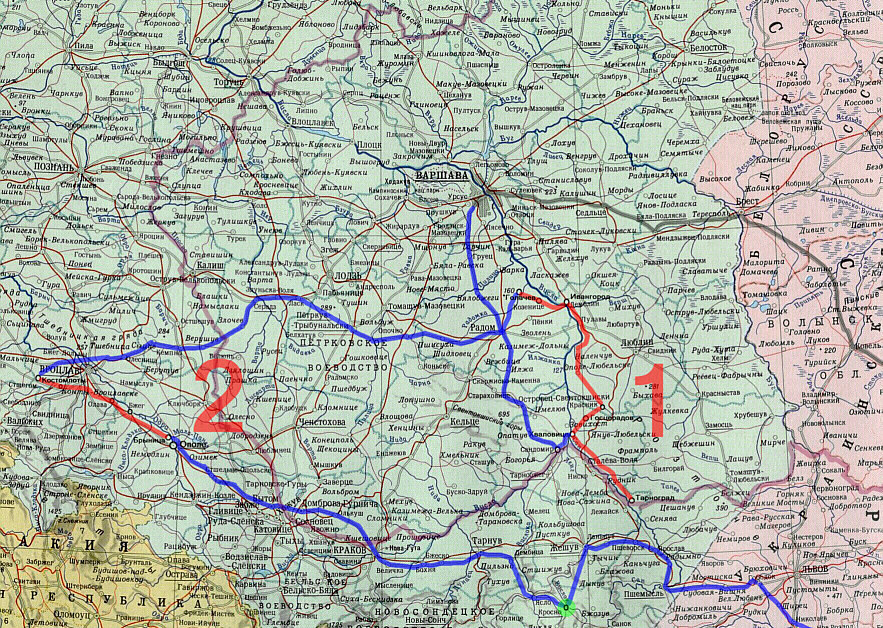

Узнав о войне уже на следующий день после ее начала (телеграф к тому времени уже давно работал на всей территории России), Иван оседлал свою лошадь, подготовил вторую, сменную, взял продукты на дорогу, флягу с водой, небольшой мешок овса, и легкой рысью двинул на запад, вместе с со своим напарником, жившим по соседству (на том же хуторе Цьовы). И уже на четвертый день пути они оказались в расположении своего полка на окраине Варшавы. Но полк к тому времени уже выступил в боевой поход и переместился к южным рубежам Польши, где нес боевое дежурство и периодически вступал в местные стычки с небольшими разведывательными отрядами австрийцев. |

||||||||||

Сначала, в первые две недели августа, полк Ивана нес боевое дежурство на южной оконечности только складывавшегося тогда фронта, обозначенной на карте большой цифрой 1, на участке Хваловице (рядом с Сандомиром) - Тарноград. (При желании, карта раскрывается в более крупном масштабе). Но под резким натиском врага (австрийцев, действовавших со стороны Кракова, Тарнува и Жешува), а также в связи со слабостями на правом фланге своей обороны, полк вынужден был начать отступление, сначала к городку Красник, а потом все дальше вглубь территории "королевства", вплоть до хорошо укрепленной на высоком берегу Вислы крепости Ивангород (Демблин). Это первое отступление продолжалось два месяца, зато в самой крепости показалось, что российской армии уже никто и ничто не сможет составить реальную угрозу. Тем более, что подходы к крепости защищались силами и других частей российской армии. После недели выжидания три эксадрона полка внезапно нанесли серьезный контрудар и смяли наступавших доселе австрийцев в направлении Козенице - Голачев. На южном (со стороны Варшавы) фронте наступило затишье, на целых два месяца. И тогда командование решило перебросить Гродненский гвардейский полк на западный фронт, для непосредственного противостояния уже самой Германии. Перед этим другими участниками боевых действий (дивизиями и частями российской армии) западный фронт был отброшен примерно на 100 километров к западу, далеко за немецкую границу (на использованной здесь современной карте она нанесена приблизительно, линией сиренево-коричневого цвета), в район города Вроцлава. (Тогда это была немецкая территория, а город назывался Бреслау). Но как раз в это время немцы начали решительные ответные удары и подвинули фронт обратно, к востоку. За полтора месяца, с середины декабря до конца января 1915 года, они оттеснили наших "гроднинцев" от деревни Костомлоты (под самым Бреслау) до Брыницы (окраина Оппельна или, в польском варианте названия, - Ополе). Этот участок боев на карте обозначен красной линией и большой цифрой 2. В этих боях полк понес сильные потери убитыми и ранеными, поэтому был отправлен на отдых, лечение и доукомплектование в город Кросно (обозначен зеленым пятном на карте). К тому времени южный (российский) фронт обороны Польши оттеснил австрийцев за пределы этого города, дальше на юг. В числе серьезно раненых был и Иван Цьова. Отдых и лечение бойцов продолжались на протяжении всего февраля, но доукомплектовать полк здесь (по сути - сформировать его заново) так и не удалось. А тут снова началось стремительное наступление войск коалиции Центральных государств (Австро-Венгрии и Германии). Пришлось российским гвардейцам срочно уносить ноги через Карпаты, в район города Черновцы. К тому же, именно там, на левом фланге всего российско-германского фронта, требовалось его немедленное укрепление.

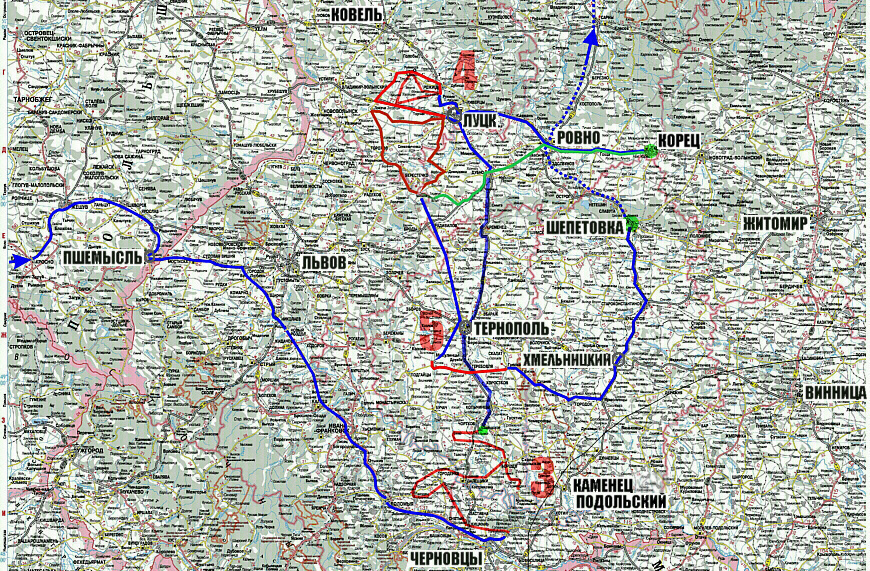

Рубежей Буковины (г. Черновцы и окрестности) немецко-австрийские войска достигли уже в конце марта 1915 года. Позиции и участки боев Гродненского гусарского полка на этом этапе войны показаны красной линией и большой цифрой 3 на следующей карте (для подробного изучения она раскрывается и в более крупном масштабе): |

||||||||||

Весенняя распутица и трудности снабжения (с обеих сторон) надолго застопорили перемещения войск на данном участке фронта (как выяснилось позже, и на других тоже). Минимальные его подвижки продолжались более двух лет. Именно Гродненский полк отстаивал данные позиции почти до Рождества. А затем, после почти трехмесячного пребывания в резерве (до следующей весны, первая зеленая точка на карте, в районе города Черткова), в начале апреля 1916 года был переброшен в самое слабое на тот момент место российско-германского фронта Луцк - Рожище - Райместо (участок фронта, обозначенный на карте цифрой 4; верхняя его часть). Этот регион насыщен несметным количеством рек, речушек и болот. Достаточно назвать очень характерное название одной из местных рек (являющейся притоком Припяти) - Стоход. Непроходимость территории усугублялась жесточайшей весенней распутицей. О каких-либо серьезных перемещениях фронта не приходилось даже и говорить. А вот люди в таких условиях уставали сверх всякой возможной меры. Поэтому полк Ивана был на три месяца направлен на отдых в тыловой городок Корец. После этого полк снова был возращен на тот же участок фронта, но уже немного южнее Луцка. В этих болотах комаров пришлось кормить еще больше года, до июля 1917 года. А воевать уже не хотелось... Здесь же стало известно о февральской революции и отречении царя. Последняя военная передислокация Гродненского полка была осуществлена в августе 1917 года в район Тернополя - Проскурова (Хмельницкого). Здесь его вялые бои продолжались всего два месяца (большая цифра 5 на карте). Все больше теряющих боевой дух российско-польских гвардейцев-кавалеристов, в ходе болотной войны ставших стрелками-пехотинцами, все чаще пытались использовать и русские (командующий Западным фронтом Деникин), и немцы (пугая их непредсказуемыми последствиями смены власти в России). Разлагающе действовали неизвестно откуда появившиеся большевистские агитаторы. Среди солдат начались упаднические настроения, дисциплина снизилась едва ли не до нуля. Коренные поляки, входившие в состав полка все еще в наибольшем количестве, все чаще обсуждали дела в Польше и перспективу возращения на родину, уже совершенно не беспокоясь о положении на вверенном участке фронта. Ситуация еще более обострилась в связи с неожиданным признанием (с оговорками) Временным правительством России государственной независимости Польши (как бы странно это не звучало для полностью оккупированной врагом территории). Какому-то умному человеку пришла, наконец, в голову разумная идея о снятии потерявшей боеспособность части с линии фронта. И в начале октября полк был отправлен на отстой и переформирование в Шепетовку. Именно здесь и произошел первый этап раздела полка на две части. Одни военнослужащие, "русские", в том числе, этнические поляки, родившиеся в "малороссийских" землях, по-прежнему, оставались в российской армии, а другие, поляки, родившиеся на территории Польши (Королевства Польского), в связи с обретением Польшей государственной независимости (по крайней мере, от России), перешли на сторону вновь формируемой польской армии. И вскоре многие поляки стали воевать друг против друга. Как раньше делали это и немцы (ведь в российской армии было несколько процентов этнических немцев, впервые со времен Екатерины II призванных в российскую армию в начале Первой мировой войны). Бои между бывшими сослуживцами и братьями по оружию стали еще одним фрагментом мировой войны, позже названным очередной "русско-польской войной". В конце октября 1917 года остатки бывшего Лейб-Гвардии Гродненского гусарского полка погрузились в поезд и отправились в глубинную Россию, в г. Гжатск Смоленской губернии (это будущая на тот момент родина первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина). А добрались они туда уже после после большевистского Октябрьского переворота в Петрограде. Среди них был и Иван Андреевич Цьова.

Главнокомандующий российской армией Деникин отказался нарушить присягу и выполнять команды правительства новой, Советской России. А бывший командующий бывшего 1-го Польского корпуса (а это почти вся бывшая российская армия, базировавшаяся до войны в Польше) Довбор-Мусницкий 12 января 1918 года просто объявил Советской России войну. В ответ на действия этих военных Московский областной комиссариат по военным делам своим приказом № 236 от 04.03.1918 г. "расформировал" вышедший из повиновения Гродненский полк (как и все другие части и соединения, входившие в состав корпуса, а также непокорные полки всей "контрреволюционной" российской армии). Будучи переполовиненным организацинно (разделенным на польскую и российскую части), изрядно потрепанным в боях, да еще и "расформированным" правительством большевиков, полк прекратил свое существование, и фактически, и юридически. Некоторые из его офицеров перешли в другие части формируемой "белой" армии, кое-кто решил связать свою дальнейшую судьбу с Красной Армией (поначалу это было делом добровольного выбора), а некоторая часть офицеров, в основном, младших, как и большинство солдат, просто разошлись по домам. Многие среди последних - из-за опасений не успеть к долгожданному дележу земельных наделов, обещанных (как многим казалось) Декретом о земле. (Любопытствующим стоило бы почитать его истинное содержание). Вот так и оставил воинскую службу один из последних российских гусар Иван Цьова. Сделал это он по приказу вышестоящего военного руководства, а не как дезертир. И больше десяти лет совершенно не жалел об этом.

В результате таких обстоятельств, событий и потрясений, Иван Андреевич, 40-летний мужчина в расцвете сил, вместо фронта, уже весной 1918 года, после почти четырехлетнего отсутствия, оказался, наконец, в своей усадьбе в Полтавской губернии, рядом с селом Шишаки. Вскоре якобы начало свершаться одно из предсказаний Ленина о грядущей "мировой революции". В течение 1918 года произошла революция в Германии, в результате которой кайзер Вильгельм II Гогенцоллер 28 ноября 1918 г. отрекся от престола, а немецкие оккупационные войска вскоре после этого покинули Украину и убрались домой. Тем более, что им пришлось сделать это еще и под напором Красной Армии (которую, в свою очередь, в Украине ждали далеко не все). Немецкая оккупация Украины (по просьбе Центральной Рады) продолжалась всего около года - с февраля 1918 до февраля 1919 года. Иван Андреевич абсолютно не интересовался политикой, и за изменяющейся с калейдоскопической быстротой политической ситуацией в стране не следил.

Так или иначе, ощутимые удары по семейству Ивана Андреевича начались сразу после установления и укрепления советской власти. Женат он был на Василине - дочери уже упоминавшегося выше Алексея Кармазина. Сам этот брак свидетельствует о примерно равном их материальном и социальном положении. В новой семье родилось несколько детей (в районе 1900-го года). Известны имена Марфы, Марка, Татьяны, Агафьи и Александра. (Марфа - будущая бабушка автора данных строк). Василина получила начальное (вполне нормальное по тем временам) домашнее образование еще будучи ребенком, в семье своих родителей, проживавшей под Кременчугом. О ней известно, что она любила красиво одеваться, музицировать и много, просто запоем, читать. Заучивала наизусть целые произведения, и не только стихи. После замужества переехала в усадьбу мужа на хуторе под Шишаками. Детей воспитывала в требовательной строгости, заменяя им в этом отношении отца, длительное время (около 4 лет) находившегося на российско-германском фронте.

У Ивана Андреевича было в аккурат 10 десятин, поэтому ему приходилось постоянно доказывать, что он не использует наемную силу для их обработки, а потому кулаком не является. Приходилось постоянно унижаться и оправдываться, жить в напряженной атмосфере страха за всю семью и тревожного ожидания еще больших неприятностей. А тут еще, в связи с переходом на метрическую систему измерений, в новых регламентирующих бумагах вместо 10 дозволенных ранее десятин стало фигурировать 10 гектаров. При всей похожести этих единиц площади (1 десятина равна примерно 1,09 га), у Ивана Андреевича (как и у многих других) внезапно обнаружился "излишек" земли в 0,9 га. Теперь уж приходилось бесконечно отбиваться от местных властей еще и за это. Но юридическая основа его статуса крестьянина-середняка из-под ног была выбита. А через несколько лет (в 1929-1930 гг.) началась "добровольная" коллективизация сельского хозяйства. Иван Андреевич категорически не хотел идти в колхоз. Он бесконечно снимал и нотариально заверял копии своих документов на владение землей, доказывал законность своего права на единоличное ведение хозяйства. Но, в конце-концов, терпение властей лопнуло... Подробности его трагического финала изложены при описании следующего поколения его семьи. |

||||||||||

|

||||||||||

Семен Коваль - сын Коваля, указанного в одном из предыдущих разделов в качестве патриарха. О его матери не известно ничего. Был продолжателем семейных традиций и кузнечного дела. Любил повеселиться. Как и все другие Ковали, был энергичным, работящим и громогласным. Женат Семен был на Евдокии, крестьянке-односельчанке. Точное количество детей в их семье не известно, так как многие из них умерли еще во младенчестве. В памяти живущих ныне потомком сохранились следующие имена представителей следующего поколения: Максим, Игнат, Иван (второй родной дедушка автора настоящего исторического очерка), Ульяна (в украинской традиции - Улита). С наибольшим энтузиазмом Семен занимался изготовлением, монтажом и эксплуатацией развлекательных аттракционов. Имея в распоряжении нескольких работников, специально привлекаемых им из числа односельчан-родственников на периоды праздников, он и сам активно вмешивался во все монтажные работы, требовавшие применения ручного труда и грубой физической силы. Однажды, во время монтажа одной из каруселей, она неудачно завалилась на одну сторону и своим весом придавила сразу несколько человек, в том числе, Семена. В течение нескольких ближайших часов он скончался. Семен присутствует на старых групповых фото этого периода. К сожалению, никому точно не известно, кто из снятых в этих группах людей - именно он. Скорее всего, это улыбчивый дяденька, находящийся в центре внимания на первом (левом) фото. Но, возможно, это и кто-то другой. (Оба фото разворачиваются в полный размер). |

||||||||||

Представленные фото с большой степенью достоверности передают атмосферу начала ХХ века, царившую в те времена на юге России в дни праздников, атмосферу скромного веселья и готовности в любой момент вернуться к работе. Сразу после позирования перед нечасто тогда еще встречавшимся фотоаппаратом. |

||||||||||

|

||||||||||

Сидор Тихонович - один из последних представителей династии егерей-лесников днепровских плавень. Жизнь Сидора Тёплого практически ничем не отличалась от жизни любого из его предков. Был женат на Федоре, жительнице села Беленькое, которое находилось на противоположном, правом берегу Днепра. С ней они имели нескольких детей, но точно известны имена только их дочерей Анны (будущей бабушки автора данных записей), Марии (она, вероятно, была племянницей Федоры, но находилась в семье на правах дочери) и Варвары. По сведениям, требующим уточнения, был у них и сын Иван, сменивший отца на должности егеря-лесника уже в советское время. Все члены семьи, включая детей, умели ловить рыбу, отлично стреляли из ружья, помогая отцу охотится на зайцев и уток, а также отпугивая зимой бродячих собак и волков. Старшей дочери приходилось брать на себя многие явно мужские дела. К родственникам в село Беленькое (Беленькую) Теплые переправлялись на лодках, а зимой - на санях по замерзшему днепровскому льду. В те времена, когда на Днепре не было еще ни одной плотины, его течение было очень стремительным, поэтому лед в некоторых его местах не образовывался даже и в самые сильные морозы. А в других местах бывал подмытым и тонким. В одну из таких зимних поездок, на рождество, на санях, загруженных охотничьими подарками и запряженных тройкой лошадей, Сидор отправился в село вместе со своей дочерью Анной. Примерно на середине Днепра раздался страшный треск, и лошади стали стремительно погружаться в воду. В мгновенье ока отец соскочил с саней и рванул за собой дочь. А уже через несколько секунд и лошади, и сани ушли и под воду, и под лед. И в погруженном состоянии устремились куда-то вниз по течению. На глазах у чудом спасшихся людей. Сидор буквально оцепенел, и с той минуты навсегда потерял дар речи. С огромным трудом они с дочерью добрались обратно, до своего дома в плавнях. А спустя примерно полгода, летом, так толком и не пришедший в себя, отец умер. Внешне - крепким и физически здоровым. Ему было около сорока. |