В начале 1999 года мы с Галей, наконец, полностью рассчитались с долгами за свою новую квартиру на Харьковском массиве, которую приобрели взамен ранее проданной двухкомнатной, доплатив лишь разницу.

А примерно за полгода до этого Юля устроилась на хорошо оплачиваемую работу (после окончания института в 1998 году).

Впервые за долгие годы мы, наконец, почувствовали себя свободными от финансовых проблем. И тут же наши прежние мысли о том, что пора бы уже, наконец, по-настоящему заняться бытовыми проблемами и здоровьем наших стареющих родителей, перешли в активную фазу (им к этому времени исполнилось уже по 73 и 72 года).

В связи с большой территориальной удаленностью (расстояние от Киева до Миргорода 250 километров), регулярный уход за ними никем из его детей не мог быть обеспечен. Во-первых, личный автомобиль на тот момент времени был только у Александра (а ездить в Миргород и обратно на поезде, даже один раз в месяц, всегда было довольно трудно). Во-вторых, не намного легче было ездить из Киева в Миргород даже и на автомобиле (напряженность дорожного движения, большие потери сил и времени за рулем, расход бензина). В-третьих, эти поездки с каждым годом должны были становиться все более частыми, ведь здоровье с возрастом ни у кого не улучшается.

Выход в складывающейся ситуации виделся только в переезде родителей в Киев или в пригород Киева. Инициатива переезда, как такового, исходила от нас с Галей.

Людмила свою позицию в этом вопросе активно не проявляла (во всяком случае, при мне).

Александр, наоборот, активно поддержал идею переезда. Он поначалу больше склонялся к варианту пригорода, а когда с такими нашими намерениями мы ознакомили уже и родителей, то и они сами.

Однако, если бы такой вариант был реализован, то практически весь уход за родителями свалился бы только на Сашу. Ведь ни я, ни Люда не смогли бы без личного транспорта регулярно добираться в какую-нибудь Барышевку, Мотовиловку, Носовку, или в какой-нибудь Обухов или Тетерев. Это не слишком отличалось бы от поездок в сам Миргород. Поэтому я считал более предпочтительным переезд именно в Киев, где жили мы все.

Недостатками Киева считались более высокая стоимость жилья (и это, безусловно, было правдой) и, в какой-то мере, непривычный для родителей образ жизни (хотя они в свое время подолгу жили в городских условиях в Харькове).

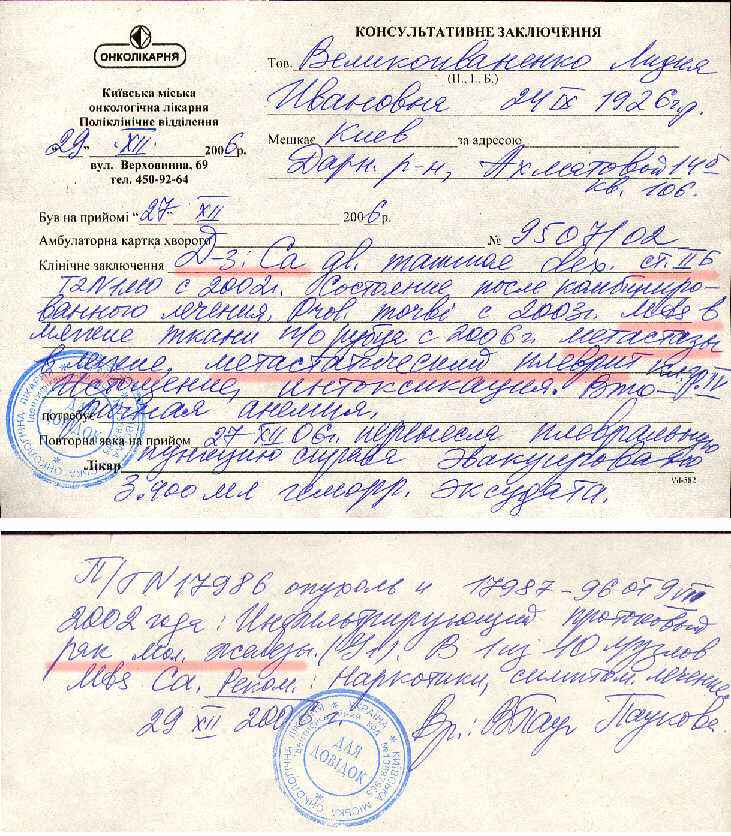

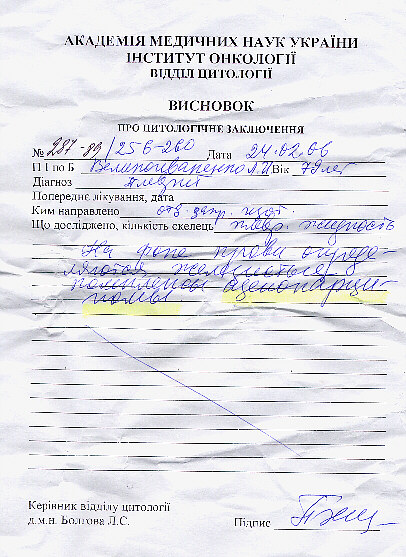

А преимуществами Киева для родителей, помимо уже указанного более близкого проживания к детям, виделись лучшее продовольственное, а, главное, нормальное медицинское обеспечение. (Впоследствии, как и следовало ожидать, именно это и оказалось самым важным обстоятельством).

И мы с Сашей начали подыскивать и присматривать жилье для родителей, по обоим вариантам, и в пригороде, и в самом городе. Но поначалу ничего подходящего не находилось ни там, ни там.

В обоих вариантам необходимо было продать дом в Миргороде, а новое жилье приобрести за вырученные от этой продажи средства.

И вдруг в середине мая 1999 года к нам в квартиру едва ли не ворвалась запыхавшаяся соседка, бывшая тогда риэлтором (квартирным посредником), сообщившая нам, что прямо в нашем доме, практически - в соседнем с нами подъезде (через один), на очень удобном для пожилых людей втором этаже, срочно продается отличная, совершенно новая, однокомнатная квартира (№ 106).

Мы тут же пошли посмотреть на нее, а увидев, решили, что ничего лучше (и, тем более, удобно расположенного) мы не найдем никогда.

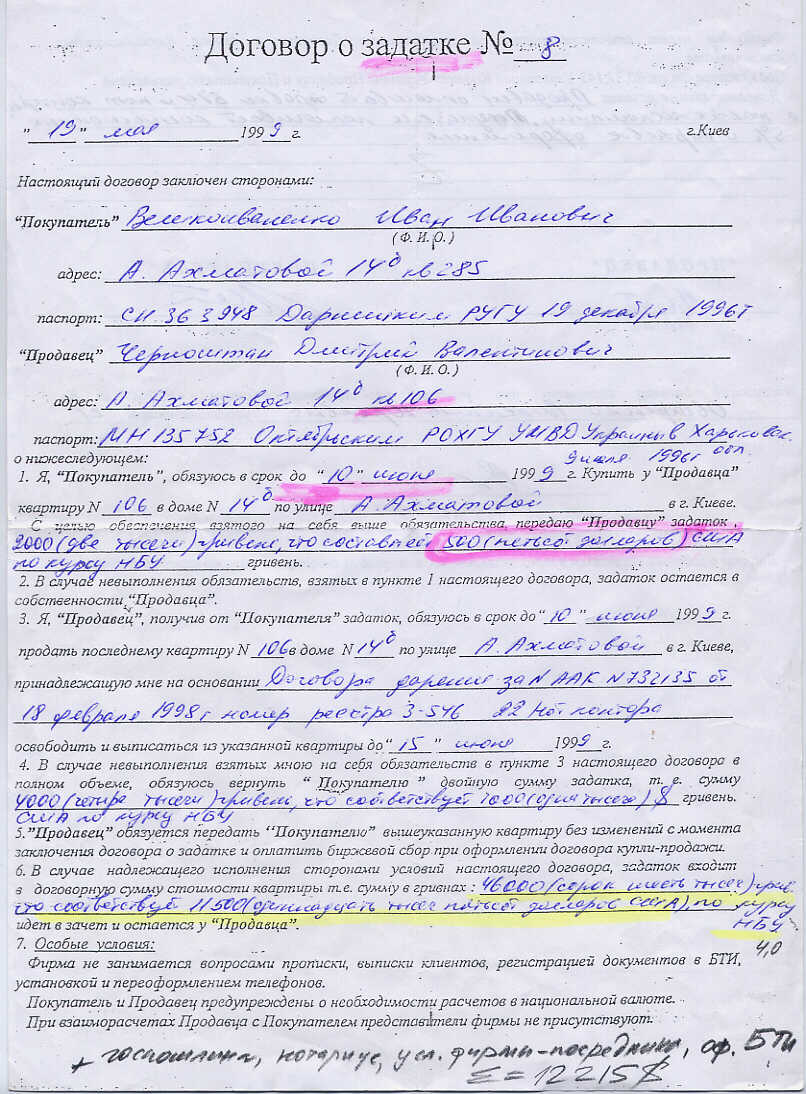

В ценах 1999 года стоимость этой квартиры, с учетом услуг посреднической фирмы, нотариуса, государственной пошлины и регистрации в БТИ составляла 12215 долларов (при исходной договорной цене 11500). Причем, задаток (500 долларов), в случае реальных намерений приобретения, надо было внести немедленно, в ближайшие день - два с момента ее показа, а остаток суммы - не позже, чем через три недели (до 10.06.99).

Я срочно (по телефону) сообщил об этой новости родителям и получил от них предварительное одобрение такой покупки.

Для себя я решил также и то, что если даже родители передумают и откажутся от переезда, то тогда просто продам эту квартиру и верну ее стоимость.

Посмотрели квартиру и другие члены нашей семьи, в т.ч., и мой брат Саша.

Ее саму, а главное, ее расположение, все одобрили.

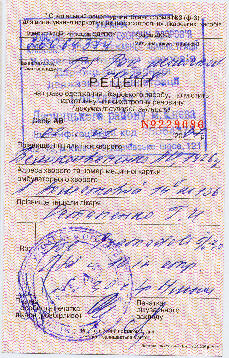

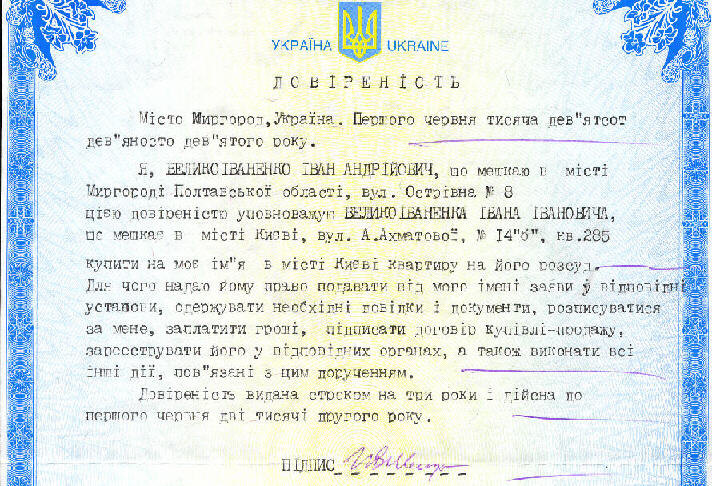

Сразу после этого я внес задаток за квартиру и уехал в Миргород, где уже 1-го июня оформил (естественно, вместе с отцом) доверенность на приобретение квартиры в Киеве. Конкретно для него, на его имя. (Ехать в "чужую" квартиру, пусть даже и родного сына, Иван Андреевич не хотел). С расчетом на продажу, теперь уже - в ближайшей перспективе, его миргородского дома.

Никаких денег на предстоящую покупку в тот момент я, естественно, не получил, ни копейки.

Вернувшись в Киев, я срочно взял в долг почти всю требуемую сумму, 10 тысяч долларов (что само по себе было далеко не просто), с обязательством возврата ее в течение года - двух (частями, по одной - две тысячи ежеквартально). Остальную часть (около 2000 долларов) я покрыл своими скромными, крайне незначительными семейными сбережениями. При этом рассчитывал, что от продажи миргородского дома будет выручено примерно 6 - 8 тысяч долларов, поэтому остаток долга будет не так уж и трудно выплатить.

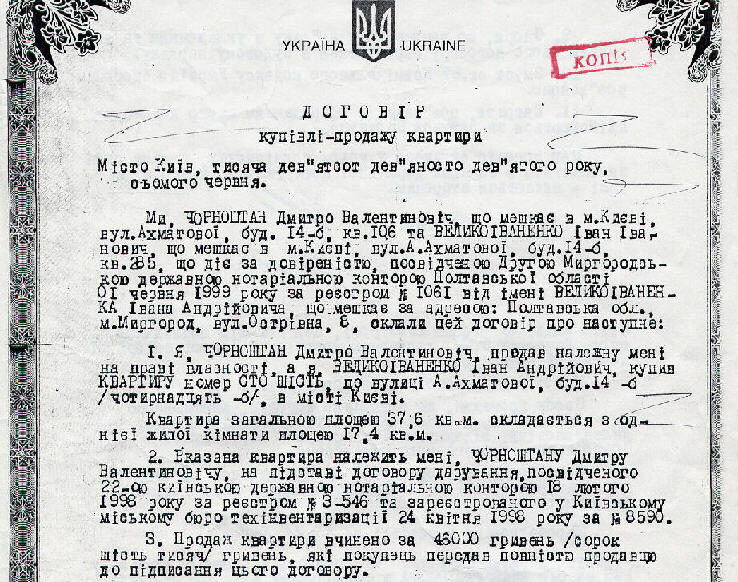

Ровно через неделю с момента получения доверенности покупка квартиры уже состоялась:

Почти сразу же Саша, имеющий организационные возможности и опыт в сфере ремонтно-строительного бизнеса, с энтузиазмом принялся за ее подготовительный ремонт. Потому что хотел привести ее в максимально удобное для жизни родителей состояние. Профинансировал он и материалы, и рабочую силу. (В конце концов, все затраты на ремонт, по данным его подсчетов и уточнений, составили три тысячи долларов).

Я же на стадии ремонта только подбрасывал идеи и ежедневно осуществлял надзор за строителями, внося в некоторых случаях небольшие коррективы.

Приблизительно к концу лета ремонт был завершен.

После этого, уже за наш с Галей и Юлей счет, квартира была в частично меблирована и полностью укомплектована кухонным оборудованием, в ней было установлено два новых телевизора (сначала на кухне, а позже и в жилой комнате), и все еще остававшийся в то время дефицитным городской телефон. На это было истрачено еще более тысячи долларов (около 1250 USD).

Родителям оставалось продать дом в Миргороде и переехать в Киев. Но решение этого вопроса на практике очень сильно затормозилось.

Во-первых, потенциальных покупателей дома в то время было совсем немного.

Во-вторых, все они, естественно, хотели платить как можно меньше, а папа хотел выручить за него как можно больше, поэтому вначале объявил совершенно не реальную, завышенную (по тем временам) продажную цену в десять тысяч долларов.

В-третьих, папа просто не торопился с переездом. И поэтому в один из моментов упустил возможность продажи дома за вполне реальную цену в 6000 (шесть тысяч) долларов (попадался покупатель, дававший такие деньги).

Чтобы улучшить товарный вид объекта продажи (родительского дома), Саша организовал и провел его предпродажный ремонт, что обошлось ему немалую по миргородским понятиям сумму - тысячу гривен (по курсу того времени - 200 долларов).

Время шло, к понесенным мною первоначальным затратам начали добавляться регулярные расходы по всем видам коммунальных и связанных с ними платежей за новую квартиру, а дом в Миргороде все еще никак не продавался.

Практически сразу же (уже через три месяца) приступил я и к ежеквартальному возврату долга, взятому на приобретение квартиры.

Так прошел целый год. По совершенно непонятным причинам стоимость всей недвижимости к тому моменту, особенно в провинции, упала в несколько раз. И сколько реально стоил дом в Миргороде в этих условиях, к началу 2000-го года, теперь уже было никому не известно. По крайней мере, в тот момент никто не давал за него ничего.

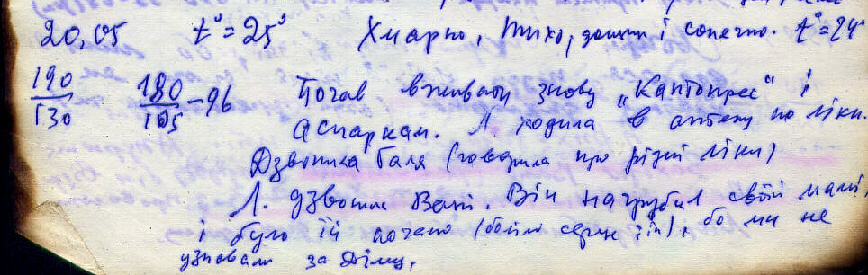

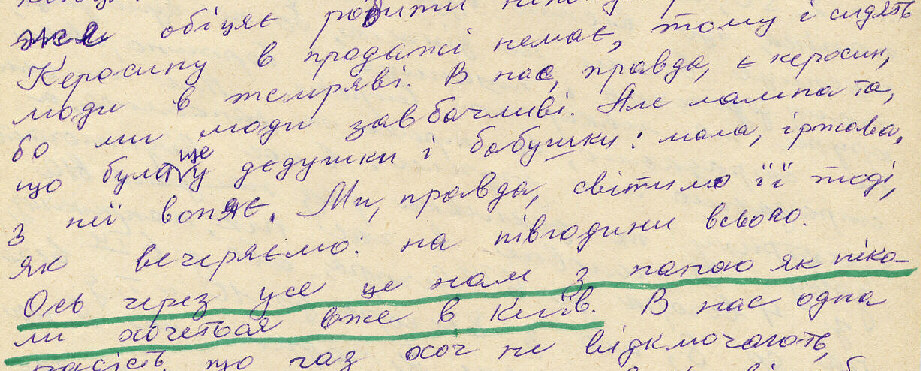

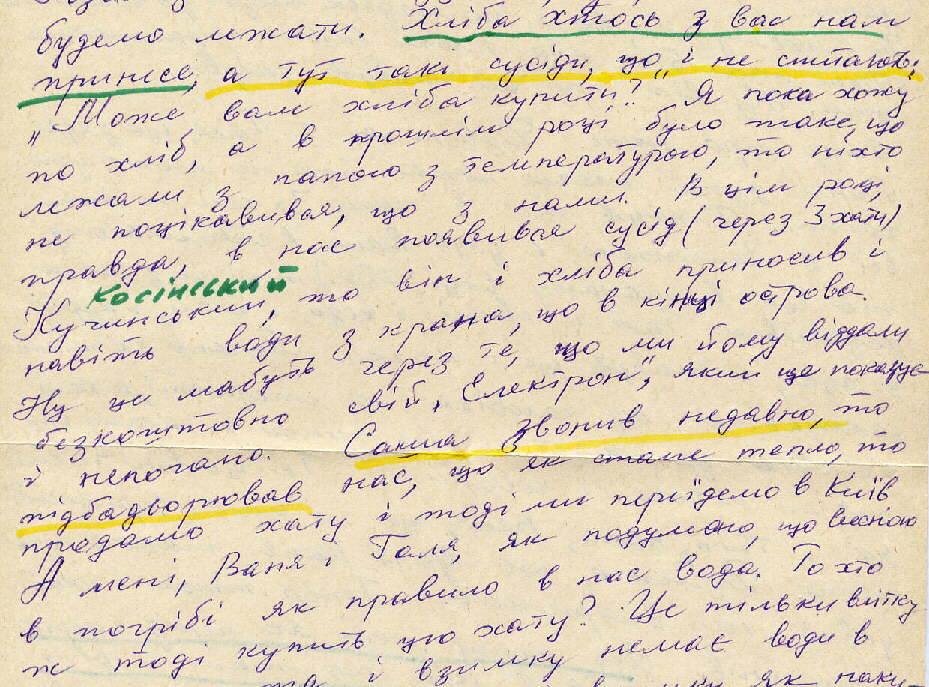

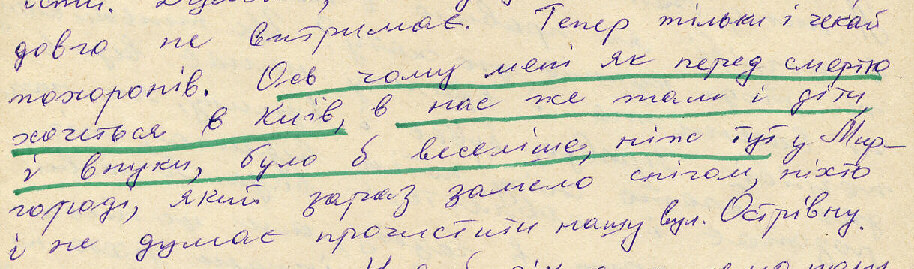

С другой стороны, родители уже просто загорелись идеей переезда и все чаще выражали в своих письмах желание как можно скорее его осуществить. Вот отрывки из письма от 24.12.99:

А дом все никак не продавался...

К этому моменту все затраты моей семьи на новую квартиру составили почти 13,5 тысяч - 12215 первоначальных (при покупке самой квартиры ) плюс 1250 (на оборудование для нее). Начали мы и постепенно отдавать долг (за истекший год - 4 тысячи из десяти). А вот поступлений средств не было никаких.

И вдруг в начале лета 2000-го года появился, наконец, реальный покупатель миргородского дома, который, однако, давал за него всего две тысячи долларов.

И всем нам стало понятно, что оплатить уже купленную квартиру в Киеве своими деньгами папе не удастся никогда.

Тем не менее, после небольшого семейного совета, было решено больше не затягивать процесс переезда, не считаясь ни с какими финансовыми проблемами и потерями. (Ведь текущие расчеты по кредиту мне как-то удавалось обеспечивать).

И в конце августа 2000-го года он таки состоялся.

За пару дней до момента переезда напряжение в Миргороде достигло апогея. Видимо, не без участия Люды и Лилии (первой жены Саши, мамы Виталика). Они, как я полагаю, вдруг осознали, что теряют перевалочную базу для своего многолетнего мелкотоварного торгового бизнеса, постоянную базу отдыха для своих детей (которые на протяжении всей своей жизни проводили там абсолютно все свои каникулы, в любое время года), а также продовольственно-овощную базу, продуктами которой они, в основном, и питались все послечернобыльские годы. Родственницы-подруги своими нахмуренными лицами совершенно откровенно демонстрировали свое недовольство переездом.

Не знаю уж, участвовали ли они в сборах вещей в Миргороде (а в это время они обе были именно там), но их последующую разгрузку в Киеве они откровенно саботировали. Тогда как чужие люди, сотрудники Александра и нашего зятя Олега, бесплатно(?) помогали нам в этом.

Родители же "вдруг" почувствовали, что практически задаром теряют дом и усадьбу в Миргороде. А то, что они практически даром и навсегда получают прекрасную квартиру в Киеве, они к тому моменту должным образом еще не поняли. Впрочем, как не осознали и не оценили этого в полной мере и позже.

Когда приехали автомобили (для переезда родителей Саша взял на работе большой КамАЗ с фургоном и несколько грузчиков, а я, на своей работе, - микроавтобус), папа чуть ли не со слезами метался по двору с единственными словами:

- Проср..ли хату! Проср..ли хату…

(Спрашивается, почему же тогда он не продал ее по нормальной цене раньше?)

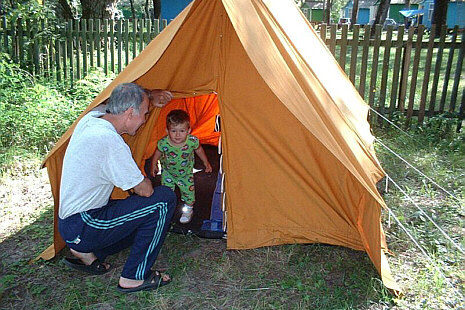

…А через 4 часа автомашины уже разгружались в нашем киевском дворе.

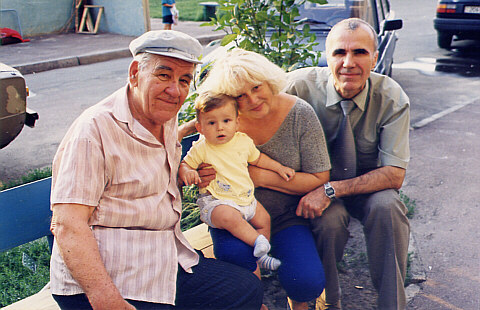

Ивану Андреевичу к этому временеи исполнилось 75 лет, а Лидии Ивановне - 74 (без одного месяца).